Entretien réalisé par Bérénice Hamidi-Kim

Stadium

Avec les supporters du Racing Club de Lens

Création le 16 mai 2017 à L’Hippodrome (Douai)

© Yohanne Lamoulère

Le souhait de cet entretien est venu d’un vif intérêt pour le geste documentaire à l’œuvre dans tes spectacles, notamment Moi, Corinne Dadat, Finir en beauté et Stadium[1]. Il s’agit d’abord d’un intérêt pour ce qu’engage, sur le plan du processus de création, de la dramaturgie et de la réception, la présence d’acteurs non-professionnels et plus largement de personnes présentes au titre de leur propre vie, de ce qu’elles ont réellement vécu ou de la place qu’elles occupent dans l’espace social, qu’il s’agisse de toi ou d’autres. Comment se passent alors ces rencontres ? Comment se joue ensuite la collaboration ? Cet intérêt tient aussi à la façon dont ton travail assume pleinement le fait que construire une esthétique documentaire implique un geste d’écriture, ce qui est assez rare et explique d’ailleurs que ton œuvre suscite des débats. Quelles formes d’écriture textuelle puis scénique engage ta démarche, de la « récolte » des témoignages comme on dit souvent aujourd’hui, à la mise en scène des paroles et des corps, en passant par le montage et les répétitions ? Mais avant d’entrer plus avant dans toutes ces questions, la première serait de savoir comment t’est venue cette envie… ou ce besoin. D’après les entretiens et articles qui retracent la généalogie de ta démarche artistique, il semble que tout ait commencé, ou plutôt recommencé, au moment de Finir en beauté et Moi, Corinne Dadat.

Tout a commencé en 2010, en effet, et de façon pas très heureuse. J’avais écrit un texte, À l’abri de rien[2], puis j’avais demandé à des acteurs de venir le jouer, et nous avons fait un spectacle… disons correct. Et il n’y a rien de pire que de monter un spectacle correct. Les acteurs jouaient bien, la scénographie était belle mais il ne s’était rien passé : nous n’avions rien déplacé, ni les spectateurs, ni nous-mêmes, autrement dit, c’était un geste inutile, ou plutôt utile à l’ordre théâtral bourgeois institué. Je me rends compte maintenant qu’il s’agissait d’un exercice de style. À l’époque, je voulais sans doute faire du théâtre comme il fallait en faire. Comme une façon d’en être… Peut-être que j’attendais qu’on dise de mes spectacles qu’ils manifestaient une maîtrise de la mise en scène, de la direction d’acteurs, ce genre de choses. Cela a induit une expérience assez douloureuse durant tout le processus de travail, avec les acteurs, avec les collaborateurs. Alors que ce qui m’intéresse dans le spectacle vivant est précisément de trouver des formes extrêmement vivantes qui laissent place à l’accident, j’avais fait exactement le contraire. J’avais tenté de tout contrôler, de prendre le moins de risques possible et de fabriquer un objet parfaitement calibré. Je pensais m’opposer au théâtre dominant alors que j’en reproduisais exactement la forme : un spectacle comme il faut, avec des acteurs comme il faut, en somme, du théâtre tout à fait inoffensif. C’était assez violent de réaliser que j’avais d’une certaine façon trahi un idéal politique. Bref, je n’en étais pas très heureux et je ne savais pas si j’allais continuer à faire du théâtre. Voilà où j’en étais en 2010. J’ai continué… Et en 2012, j’ai reçu une commande d’écriture sur l’enfance. Comme je n’avais pas trop d’idée, je suis allé interroger ma mère, qui était alors à l’hôpital, pour qu’elle me raconte quel enfant j’avais été. J’enregistre toutes nos conversations pour mémoire. Et il se trouve qu’elle décède dans la foulée en février 2012. Quelques mois plus tard, j’ai voulu trouver une façon de partager cet événement. Il me semblait qu’on parlait très peu de ce type d’expérience au théâtre, alors qu’elle nous concerne tous : soit nous avons déjà perdu notre mère, soit nous allons la perdre, et paradoxalement c’est un thème relativement tabou dans nos sociétés occidentales. Il s’agissait également de la question de la fin de vie. Qu’est-ce que ça signifie, qu’est-ce que ça fait, d’annoncer à quelqu’un qu’il a un cancer, de le dire à ses proches, etc. ? Comme j’enregistrais systématiquement à cause de cette commande d’écriture, j’ai incidemment enregistré les médecins quand ils faisaient leurs diagnostics dans la chambre. J’ai recueilli des paroles rares et précieuses de médecins tantôt désemparés tantôt ahuris, qui me disaient : « – Bon ben, votre mère, on ne sait pas ce qu’elle a, c’est comme un cancer. – Ah bon, c’est comme un cancer ? Donc, ce n’est pas un cancer ? »… Quand j’ai réécouté les enregistrements, je me suis dit que c’était cela qu’il fallait partager : ce qui m’était donné par mon environnement, ce réel qui affleure, là. Ça n’avait plus de sens pour moi d’aller dans ma chambre inventer une histoire. C’est comme ça qu’a commencé le processus d’écriture de Finir en beauté. Mais les mauvais réflexes sont revenus, j’ai d’abord voulu faire du théâtre comme avant : j’ai demandé à un musicien de composer, si bien qu’à un moment donné, on n’entendait plus la voix de ma mère parce que la musique s’imposait. Par ailleurs, comme j’avais filmé ma mère à l’hôpital, je voulais qu’on projette ces films sur un écran et notre premier réflexe a été de sortir un panneau quatre par trois et de proposer une immersion visuelle et sonore. Au bout de six mois de travail, enfin, il y a eu un tournant : quelque chose n’allait pas, il y avait quelque chose d’un peu indécent. D’une chose fragile, j’étais en train de faire un objet spectaculaire et complaisant… la machinerie théâtrale me happait de nouveau. J’avais mis en place tout un dispositif qui empêchait qu’on entende ma mère alors que c’était précisément pour ça que je faisais ce spectacle. J’ai donc commencé par enlever la musique, pour qu’on entende davantage la musique de sa voix. C’est une musique qu’on n’entend plus, le grain d’une voix, sa musicalité, et puis c’est une voix particulière, qui parle un arabe mêlé à des mots français, avec un accent, c’est aussi ça que je voulais donner à entendre. Puis je me suis dit que ça n’avait pas de sens non plus de se retrouver comme au cinéma avec cet écran qui produisait une mise à distance trop importante, et qu’à vouloir tellement capter l’attention, on ne saisissait plus rien. Si bien que j’ai fini par prendre un téléviseur, très modeste – la télé de ma mère, en somme. Enfin, pas si modeste que ça, d’ailleurs : c’est le propre des classes populaires, quand on n’a pas d’argent, d’avoir un grand écran à la maison, avec quelques autres signes distinctifs de richesse extérieure comme la voiture. C’est une priorité, même si vous mangez des patates à chaque fin de mois – mais ça, c’est une autre question, qui m’importe beaucoup par ailleurs… Pour revenir à Finir en beauté, je prends donc cette télé et je me rends compte qu’elle produit quelque chose d’intéressant, parce qu’elle oblige à une forme de concentration : il faut faire l’effort d’aller regarder cet écran qui n’est pas très grand. Mais les images posaient un dernier problème : quand on voyait ma mère, quelque chose se fermait, parce qu’on ne voyait pas tant ma mère qu’une femme à l’hôpital. Alors, j’ai décidé d’enlever l’image et de ne garder que le son, les mots de ma mère et du médecin, avec des sous-titres. Cette décision a permis de mieux entendre ce qui se jouait, et a permis aussi que cette mère ne soit plus seulement ma mère mais potentiellement la mère de chacun : sans image, l’imaginaire est davantage stimulé et le spectateur peut projeter ses propres histoires. Ce choix a été salutaire et a changé mon rapport au documentaire. L’image était une façon pour moi de dire au spectateur : « Attention, ceci est vrai, en voilà la preuve tangible, voilà le document originel. » Le détour et l’absence d’image permettaient de mieux atteindre le spectateur sans l’encombrer de « ma réalité », et en accordant plus d’attention à la parole. Cela a permis aussi de mieux entendre que le médecin non plus ne parlait pas vraiment français : dans ce genre de moments, la langue devient trouée, et tout le monde se met à balbutier, le corps médical autant que la famille : « – Oui, bon, docteur, vous croyez que… ? Combien de temps ? – Ben, euh… pas bien… euh… le diagnostic, c’est, écoutez, c’est… » Progressivement, j’ai réussi à éliminer ce qui était superflu pour raconter cette histoire. Dans le spectacle, on entend ma mère, ce médecin et une ou deux personnes de mon environnement familial, mes sœurs, qui posent quelques questions. Je voulais aussi rendre compte de différents aspects de l’expérience de la maladie et du deuil, par exemple, le fait que tout nous semble soudainement futile quand la mort survient. Ça ne dure pas longtemps, quelques semaines seulement, après quoi les problèmes de frigo redeviennent importants et tout ce qui est anecdotique reprend globalement sa place. Mais il y a une période où tout est perçu d’une façon très intense. J’ai tâché de restituer ce moment pour lequel je ne pouvais pas continuer à faire du théâtre comme avant, ça n’avait pas de sens. Le virage, l’acte de naissance est là. C’est comme si je m’étais autorisé, à partir de ce moment, à dépouiller mon geste jusqu’à l’os, à me débarrasser de la machinerie théâtrale pesante, qui oblige insidieusement à produire des formes plus ou moins consciemment normées.

Après un spectacle aussi personnel, comment en es-tu venu à Moi, Corinne Dadat ?

Au moment où je fais Finir en beauté, je rencontre Corinne Dadat, qui est femme de ménage. J’ai toujours été attentif, pour plusieurs raisons, à ce qu’on appelle les « petites gens », etc. Nous avons eu une rencontre un peu houleuse. Au début, elle ne dit pas bonjour, je lui demande pourquoi, et elle me répond : « Tu veux que je te dise le nombre de fois où j’ai dit bonjour dans ma vie et où personne ne m’a répondu ? » Bref, on s’est accrochés, et finalement on a sympathisé. Cette rencontre m’a assez vite déplacé, j’ai pu constater le nombre de clichés répandus sur la vie de femme de ménage, et cette rencontre les a fait voler en éclats. Et puis Corinne est quelqu’un d’assez incroyable, elle a une présence remarquable et il est devenu évident pour moi de l’inviter à venir sur scène. Ce qui m’a rendu heureux quand nous avons commencé à travailler, c’est que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas la diriger. Elle rejetait en bloc ce que je proposais, et de fait, j’essayais de la contraindre à un cadre conventionnel. C’est elle qui m’a permis de m’apercevoir que je faisais de nouveau fausse route : alors que je l’avais choisie parce que je n’avais pas envie de travailler avec une actrice de théâtre, j’étais en train de lui demander ce que j’aurais demandé à une actrice professionnelle. C’était sa liberté que je cherchais, et je passais mon temps à la contraindre… Grâce à Corinne, un peu comme dans Finir en beauté, je suis parvenu progressivement à lâcher prise, en abandonnant une partie du texte, et à laisser place à davantage d’improvisation, en acceptant que le spectacle soit plus fragile : tant pis s’il y a des longueurs, si c’est moins précis, ce n’est plus l’endroit du travail que je cherche, mais le caractère vivant que Corinne apporte, tous les accidents qu’elle permet de générer sur les plateaux font que je suis heureux sur scène avec elle. L’autre chose qui m’intéressait, théâtralement, était de montrer le corps ouvrier au travail…

Nous reviendrons sur cette question, très importante dans ton travail, de la présence des corps en scène, qu’il s’agisse du tien ou de celui des acteurs non-professionnels, mais auparavant, peux-tu nous en dire plus sur ta démarche d’écriture ? Tu dis que tu as « abandonné une partie du texte » : concrètement, comment le spectacle Moi, Corinne Dadat a-t-il été écrit ?

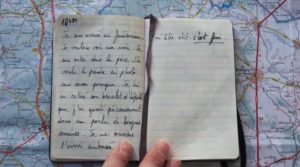

C’est assez simple : j’ai arrêté d’écrire tout seul. À l’abri de rien, je l’avais écrit dans ma chambre. À partir de Finir en beauté, je n’ai plus écrit qu’à partir de collectes de « matériaux » existants comme on dit – des mails, des SMS, des actes administratifs de décès, de naissance, et beaucoup d’entretiens que j’enregistre, soit à la caméra, soit au dictaphone. L’essentiel de mon travail d’écriture consiste à agencer ces matériaux hétéroclites, parce qu’en organisant certaines frictions, jaillit parfois un sens inattendu. Je fais davantage un travail de composition, qui est une forme d’écriture parmi d’autres. Moi, Corinne Dadat est assez symptomatique de ce travail qui articule trois types de parole. D’abord, il y a les mots que Corinne a explicitement dits à l’occasion d’un entretien enregistré, et qu’elle reproduit relativement strictement. Ensuite, il y a des moments improvisés, structurés par des points de rendez-vous et des passages obligés, où Corinne sait qu’à tel moment elle doit parler de ceci, puis de cela, mais dans des formulations qu’elle peut adapter, selon son humeur, selon l’actualité. Dans ces séquences, nous savons de quoi nous allons parler et nous avons une idée approximative de la durée, mais pour le dire vite, ça sort comme ça sort. Et puis, il y a un troisième type d’écriture, que l’on pourrait appeler des excroissances fictionnelles : à partir de ce que m’a raconté Corinne, nous avons imaginé des situations, des choses qui partent d’elle la plupart du temps, que j’ai réécrites en complicité avec elle et qu’elle dit/joue, sans que ce soit traité différemment des autres matériaux. Tout cela se télescope, des choses vraies, d’un point de vue factuel ou objectif, se mêlent à des choses fictionnées sans que le spectateur puisse faire nécessairement la part des choses. Si on m’interroge après les spectacles, je peux expliquer pourquoi nous avons transformé des éléments – pour des raisons dramaturgiques, de rythme, ou parce que je voulais traiter telle idée, aborder telle question. Parfois, les choses sont arrivées à une collègue de Corinne, et nous avons incorporé ce propos au récit de son expérience, c’est pour ainsi dire la liberté qu’offre le théâtre…

Est-ce qu’il y a aussi pour toi un enjeu de transformation des personnes réelles en personnages ?

Disons que s’autoriser cette entrée fictionnelle est aussi et surtout une façon de ne pas cantonner au documentaire les personnes que je rencontre – qui, la plupart du temps, sont issues des classes populaires. Souvent, quand on parle de groupes sociaux fragilisés, je pense aussi aux Palestiniens, aux sans-papiers, aux migrants, on les enferme dans le documentaire. Pourquoi n’auraient-ils pas le droit à la fiction ? C’est un moteur puissant, j’ai été marqué par la remarque de Godard qui s’interrogeait sur le fait que la question palestinienne génère essentiellement du documentaire. Certes, il y a Elia Suleiman et quelques autres, mais les exemples sont rares. C’est important que des spectacles et des films rappellent que l’imaginaire n’est pas un privilège et que tout le monde a un droit de « fictionner », la fiction étant une pratique relativement confortable, mais c’est un autre sujet. On a le droit d’inventer, on a le droit de s’inventer des vies, de « fictionner » dès lors qu’on est sur une scène. Quand je vois une pièce, ma question n’est jamais de savoir si c’est vrai ou pas, mais plutôt si ce geste a une force et une utilité esthétiques et politiques qui opèrent un déplacement ou si c’est simplement un acte théâtral finalement conservateur.

Y a-t-il des « mensonges » expressément demandés par Corinne ?

Pendant la création du spectacle, elle a pu dire des choses auxquelles je tenais, mais qu’elle a refusé de dire sur scène, essentiellement pour des raisons familiales. Cela a fait l’objet de discussions : je lui ai proposé de tordre un peu la réalité, pour que l’on puisse faire entendre telle idée, que je trouvais nécessaire au spectacle, tout en lui permettant de se protéger et de protéger sa famille.

Moi, Corinne Dadat. Ballet documentaire pour femme de ménage et danseuse

Création le 13 novembre 2014 à la Scène nationale d’Orléans

Avec Corinne Dadat, Élodie Guezou, Mohamed El Khatib

© Virginie Meigne

Dans les spectacles, il ne s’agit pas de mensonge mais de mise en fiction. Mais le jeu avec des matériaux de la vie réelle de personnes réelles implique aussi une réflexion sur la responsabilité éthique qui doit être assez différente quand elle concerne ta vie et celle des autres, qu’il s’agisse de tes proches ou des personnes que tu convies sur scène du fait de leur vie. As-tu en tête des moments où cette question – forcément un peu brûlante et explosive – s’est posée de manière particulièrement délicate ?

Pas tant que ça. La question éthique se pose d’abord dans la relation avec les personnes qui participent à mes projets en explicitant autant que possible le cadre de travail et tous les enjeux liés à la création d’un spectacle et sa diffusion dans un cadre public. Pour le reste, on est au théâtre. D’ailleurs, je n’écris pas dans les programmes que tout ce que vous allez entendre est parfaitement vrai, je ne fais pas de reportage pour Envoyé spécial, je ne croise pas les sources, je peux si nécessaire « trafiquer » la réalité : ça s’appelle un travail d’écriture. En dehors du spectacle en revanche, je peux tout à fait expliquer pourquoi telle ou telle chose a été transformée. Le détour par la fiction peut s’avérer utile quand les gens sont en prise directe avec les événements dans un temps très court. C’est d’ailleurs un procédé qui donne lieu à des accusations étranges. Quand Édouard Louis a écrit En finir avec Eddy Bellegueule, je crois qu’il est parti d’enregistrements de sa mère qu’il a d’abord tâché de retranscrire littéralement. Mais il s’est rendu compte que quelque chose ne passait pas, que cette retranscription exacte ne permettait pas de rendre réellement compte de la parole de sa mère. Il s’est donc mis à réécrire, et il s’est fait accuser d’avoir trafiqué la réalité, des gens se sont offusqués de cette méthode. Pourtant, c’est ce qui a permis à l’auteur d’être au plus près de sa mère, et je pense que c’est lui le mieux placé pour juger de cela.

Dans cet exemple, la légitimité d’Édouard Louis à réécrire tient donc au fait qu’il s’agit de sa propre vie et de son regard sur sa mère, tout comme, dans Finir en beauté, il s’agit de ton regard sur ta mère et sur ta propre histoire d’enfant de tes parents. Mais qu’en est-il quand il s’agit non de la vie de l’auteur mais de celle d’autres personnes, comme dans tes autres spectacles ?

Dans C’est la vie[3], j’ai travaillé avec deux acteurs, Daniel Kenigsberg et Fanny Catel qui sont aussi deux parents qui ont perdu un enfant. C’est un tel poids, que je ne voulais pas que l’on soit asphyxié par le témoignage originel, avec toute la charge tragique dont il est porteur. Très vite, il m’a paru nécessaire de faire un pas de côté, pour tenter – en vain évidemment – de mettre la douleur à distance raisonnable pendant le travail de création. C’était un effort difficile, voire insurmontable, que je leur demandais. Certaines modifications ne leur étaient pas acceptables. Daniel a pu me dire : « Tu peux modifier certaines choses, mais d’autres, pour moi, sont intouchables. » Où placer le sacré ? On poursuivait un double objectif, une forme de fidélité de mémoire pour Daniel, et un objectif théâtral pour moi. On ne travaillait de fait pas au même endroit et il fallait trouver des espaces de rencontre. Il a accepté in fine des excroissances « semi-fictionnelles » grâce à la mise en place d’un protocole précis. Nous avons rédigé un document de type fact-checking, remis aux spectateurs et publié à la fin du livre, qui répertoriait toutes les transformations liées à l’écriture, pour que les spectateurs aient connaissance de la vérité factuelle et de tous les points de désaccord entre nous. Y sont passés en revue tous les faits qui ont posé problème dans l’écriture du spectacle. Cet exercice m’a beaucoup intéressé, et a permis par ailleurs de partager avec le spectateur le processus d’écriture. Le fact-checking est très répandu aux États-Unis. Si vous envoyez un article à un journal, des gens sont payés pour contrôler la vérité factuelle et si vous écrivez qu’il faisait 32° tel jour, quelqu’un va vérifier l’information et s’il faisait 31°, il vous fera rectifier. Vous aurez beau dire que 32° sonne mieux, il vous répondra que ce n’est pas le problème, qu’il faisait 31°. Je trouvais stimulant de transformer ce fact-checking en matériau théâtral, ça posait la question de l’écriture, de la création littéraire. Et dans le fond : qui écrit, qui est l’auteur ?

C’est une question, justement : qui est l’auteur de tes spectacles, selon toi ? Et qui est l’auteur, juridiquement ? Autrement dit, qui touche les droits d’auteur ? C’est une question économique mais aussi politique…

Nous en avons assez peu discuté dans ce spectacle. Quelques échanges mails, qui figurent sous une forme remaniée dans le texte du spectacle :

Daniel. Excuse-moi, il faut que je te pose une question, qu’en est-il des droits d’auteur ?

Moi. Il n’y a pas de problème. C’est moi l’auteur.

Daniel. Oui, mais tu as écrit à partir de nos vies. Ce sont nos entretiens, et parfois tu as repris les choses telles quelles.

Moi. Pas vraiment telles quelles, parfois j’ai changé une virgule ou deux, j’ai changé un mot qui va changer le rythme de la phrase.

Daniel. Oui mais c’est nous qui avons fait la moitié du travail.

J’ai voulu laisser une trace de ces échanges, parce que ce sont des questions politiques concrètes, tu as raison, et importantes. On a un peu tendance à faire croire qu’il n’y a pas de problèmes dans le théâtre, que tout le monde s’aime et qu’on fait un métier formidable etc., alors que c’est très souvent conflictuel et que les enjeux économiques sont importants. À cette occasion, j’ai appelé un certain nombre de metteurs en scène, pour leur demander comment ils s’y prenaient pour les droits d’auteur, et ça m’a permis de me rendre compte que c’est la foire totale. Beaucoup travaillent à partir d’improvisations, et quand vous mettez l’improvisation d’un acteur dans le spectacle, il peut considérer qu’il est propriétaire de son improvisation. « Tu l’as reprise telle quelle, donc j’estime être associé à 10 % des droits d’auteur. » Dans ces processus de co-écriture, il est compliqué de dire qui est l’auteur. Or, ça n’existe plus beaucoup, le modèle de l’auteur qui rédige tout dans sa chambre, puis arrive aux répétitions en disant : « Voilà le texte, ne changez rien, vous le jouez comme ça, et je perçois 100 % des droits d’auteur. » Il faut définir les règles du jeu en amont. C’est vrai que jusqu’à ce projet-là, je ne me posais jamais la question : j’estimais que j’étais l’auteur, puisque c’est moi qui construisais la pièce, l’agencement, la dramaturgie etc. Et puis il faut aussi dire que ce n’était pas un véritable enjeu financier, ça ne correspondait pas à des sommes importantes. Pour Finir en beauté et Moi, Corinne Dadat, ce sont des montants faibles, personne n’allait se battre pour réclamer 10 %… Les choses se sont compliquées avec la notoriété et les tournées qui se démultiplient. Pour Stadium, les sommes en jeu n’étaient pas négligeables. Quelles compensations doit-on trouver avec les collaborateurs qui ont enrichi le projet ? À chaque fois, il faut trouver un arrangement où chacun se sente reconnu. C’est vrai que c’est à la fois une question économique et une question symbolique, une façon de reconnaître l’implication de chacun.

La question ne s’était pas du tout posée avec Corinne ?

Non, pas vraiment. D’abord, parce que j’étais encore dans le fonctionnement hégémonique du metteur en scène qui gère toute la chaîne de production, et que par ailleurs Corinne était la mieux payée du spectacle. Elle est femme de ménage, salariée au régime général et payée au SMIC, donc quand elle pose des congés sans solde pour venir jouer avec nous, la moindre des choses est qu’elle ne perde pas d’argent et qu’elle en gagne bien sûr. Et puis c’est aussi grâce à elle d’une certaine façon que la compagnie s’est mise à tourner à l’étranger, donc il était normal qu’elle soit rétribuée sérieusement. C’est l’arrangement que nous avions trouvé au sein de la compagnie, ce qui explique que la question des droits d’auteur ne s’était pas posée. Quant à moi, à l’époque je gagnais 1700 euros par mois en tant que permanent de la compagnie, et les droits d’auteur me permettaient de bonifier un salaire relativement faible au vu de mon activité.

Je voudrais revenir à cette notion de fact-checking. À la fin de C’est la vie, tu rends hommage à Que faire de ce corps qui tombe[4] de John d’Agata et Jim Fingal, et à cette démarche de fact-checking, avec ce jeu entre d’un côté la pulsion verbatim, je dirais, et de l’autre la mise en fiction, la réécriture perpétuelle du texte de la réalité. J’aurais envie que tu reviennes un peu sur la manière dont tu exhibes ce travail de réécriture, dont tu nous donnes à voir à la fois le « mensonge » et son dévoilement, le mode d’emploi.

Je m’y suis mis malgré moi, car dans un premier temps, je n’avais pas envie de justifier mon processus de travail, alors ça a été d’abord une concession, pour éviter que Daniel ne quitte le projet. Mais in fine j’ai trouvé que cet outil – le récit circonstancié de la confrontation entre réel et fiction – était assez précieux, et je suis heureux que cet objet existe et explicite tous les problèmes que nous avons rencontrés pendant le processus de travail et qui à mon sens font entièrement partie de la création. J’aurais pu faire un fact-checking pour Stadium, qui expliquerait que Kevin n’est pas le vrai Kevin que nous avons rencontré, c’est l’acteur Luc Bataïni, par ailleurs, ce n’est pas l’anniversaire d’Yvette… Enfin, c’était son anniversaire le soir de la première, mais nous avons décidé de continuer à dire tous les soirs que c’était son anniversaire, car ça fait un « moment de théâtre » etc. Que ce soit le vrai jour de son anniversaire ou pas, on s’en moque, la question est plutôt l’intérêt que génère cette scène, y compris le trouble qu’elle suscite dans la réception. Pour moi, le fact-checking n’est intéressant que quand il vient interroger l’écriture, comme c’est le cas dans C’est la vie. Je me suis aperçu que si Daniel bataillait autant pour ainsi dire, c’est qu’il tenait naturellement à la vérité de l’histoire – qui par ailleurs est son histoire. Mais s’il a été nécessaire de faire exister ce fact-checking aux yeux du spectateur, c’est parce qu’il ne venait pas simplement rétablir une vérité factuelle, mais qu’il permettait de mettre au jour un procédé d’écriture et donc de rendre le lecteur ou le spectateur complice de la fabrication du récit.

Pour toi, cette transfiguration des faits en fiction est-elle une manière d’écrire la vérité d’une situation à partir de faits réels ? « À partir de », c’est-à-dire en se basant sur, mais aussi en s’éloignant de… Parce que cela t’importe, visiblement, que la fiction soit basée sur une histoire vraie… Pourquoi ?

Pour le dire vite, la question essentielle en matière de théâtre, c’est l’écriture. Que ce soit « d’après une histoire vraie », peu importe, l’important est la force du récit, sa charge politique et poétique… La case « documentaire » implique pour certains spectateurs que tout doit être absolument vrai, d’où chez certains un sentiment de trahison, parfois. Dès lors qu’on se rend compte dans Stadium que l’arbitre n’est pas le « vrai » arbitre, qu’il y a un doute sur qui est qui, cela génère de l’inconfort. Et cet inconfort m’intéresse, cette ambiguïté qui déjoue les attentes : vous anticipiez quelque chose et vous êtes tout à coup confronté à autre chose, que vous avez du mal à appréhender. C’est une façon de mettre le spectateur au travail qui me plaît assez. Il faut rappeler que le documentaire n’est qu’un point de vue sur la réalité, ni plus ni moins. Après, il faut se garder des propos trop généralistes, car chacun de mes projets a sa propre nécessité. Quand on a créé le spectacle Conversation[5] avec Alain Cavalier, la règle du jeu était : toute la vérité rien que la vérité de nos vies. Nous n’avons rien justifié ni explicité, les gens sont libres de recevoir nos paroles comme ils le souhaitent. Mon travail est de produire un objet qui génère des questions et qui constitue une expérience inédite pour les spectateurs, mais aussi pour ceux qui la traversent de l’intérieur, c’est-à-dire les personnes qui participent au processus de création, acteurs professionnels ou non… et pour moi. Il faut que le spectacle produise du sens pour ceux qui le font, c’est aussi cela mon travail.

Est-ce pour cette raison-là aussi qu’il t’importe de partir de faits réellement vécus par ceux qui participent à l’écriture du spectacle ? Parce que cela rend plus forte l’expérience vécue ensemble ?

Oui. Mais je crois que ce jeu avec la vérité factuelle est aussi une façon pour moi de démarquer ma démarche de celle de Striptease, même si je suis un inconditionnel de cette émission dans sa version belge, qui permet une immersion assez formidable chez les gens, et notamment au sein des classes populaires très peu visibles dans l’espace audiovisuel. Il me manque quelque chose avec cette démarche de type ready-made, c’est le point de vue affirmé de celui qui écrit le film. J’ai besoin de sentir la personne qui est derrière la caméra. Quand je regarde les Portraits XL d’Alain Cavalier, le fait que ce soit lui derrière la caméra m’importe autant que ce qu’il y a devant.

Qu’est-ce que tu entends par là ? En quoi tes spectacles ont-ils à voir avec le ready-made tout en le décalant, à la fois dans le rapport aux « participants » et dans le rapport aux spectateurs ?

L’opération conceptuelle de base du ready-made consiste à prélever un morceau de « réalité » de l’extérieur, et à le déplacer, et donc à en changer le sens. En opérant ce déplacement, on change le contexte et donc le cadre de réception de l’objet. Cela donne forcément un autre point de vue sur cet élément de la réalité qui a été importé dans un lieu de l’art – que ce soit une salle d’exposition ou un théâtre… Cette opération m’intéresse, mais une fois opéré ce déplacement, je veux ajouter une autre couche en élaborant un travail d’écriture, de co-écriture, je dirais. C’est aussi une façon d’inventer avec la personne que j’invite au plateau quelque chose que je n’aurais pas inventé en son absence, de la rendre complice de cette expérience au lieu de l’instrumentaliser. Si bien que les personnes en question sont irremplaçables, alors que pour moi, les acteurs professionnels sont interchangeables : quand un interprète est malade, on le remplace par un autre. Peut-être qu’on perd un peu, qu’il est un peu moins bon, mais in fine,on s’en moque. En revanche, si Corinne Dadat n’est pas là, le spectacle Moi, Corinne Dadat ne se joue pas, il n’existe pas. De même, si Daniel Kenigsberg et Fanny Catel sont absents, le spectacle C’est la vie n’a pas de sens pour moi. D’ailleurs, à un moment, Corinne a eu des problèmes de disponibilité et nous avons dû annuler des dates. Certains responsables de théâtre ne comprenaient pas et me disaient : « Tu peux la remplacer, je connais telle ou telle actrice qui ferait très bien la femme de ménage. » Mais ce n’est pas l’enjeu. Ça ne m’intéresse pas, car je ne veux pas faire un exercice de style. Cela rejoint aussi mes attentes de spectateur, j’avoue que ça ne m’intéresse pas du tout de voir un acteur jouer le pauvre, je trouve même ça indécent, y compris s’il est excellent et qu’il joue vraiment bien le type qui n’a pas d’argent, qu’il imite à merveille l’accent chti, etc. Pour moi, ça n’a aucun intérêt, ça ne déplace rien et c’est même rétrograde sur le plan politique.

Qui s’agit-il de déplacer ? Toi ? Ceux que tu « invites » ? Les spectateurs ? Tout le monde à la fois ?

Quand je dis « déplacer », c’est d’abord au sens premier du terme. Corinne n’était jamais partie de chez elle, elle n’avait jamais quitté le département du Cher. C’est une expérience, pour elle, d’aller jouer dans toute la France puis à l’étranger, de gagner de l’argent en faisant un spectacle, etc. Le déplacement se joue au-delà du plateau, et il a lieu sur tous les plans. Pour moi, l’impact social a autant d’importance que l’impact esthétique. Quand Corinne voit le budget de production du spectacle dans lequel elle joue, c’est important qu’elle me dise : « Avec 280 000 euros (qui était le coût de fabrication de ce spectacle), je peux m’acheter deux pavillons à Bourges. » Ça remet les choses en perspective, et ce n’est pas démagogique de le souligner. Quand nous avons joué à La Colline, j’ai eu des retours contrariés de certains de mes pairs parce que la feuille de salle contenait le budget de production du spectacle. Mais qu’est-ce que ça signifie, de considérer qu’il est indécent de rendre ces chiffres publics, qu’au théâtre, on est au-dessus de ces questions d’argent et qu’on n’en parlera pas ? Je trouve que c’est un vrai indicateur et qu’il est important de savoir combien vaut le travail de chacun, combien gagnent les acteurs et celui ou celle qui les embauche. Y a-t-il des différences conséquentes au sein des équipes ? Ce n’est pas forcément un problème qu’il y ait des différences, mais on devrait être en capacité d’expliquer ces choix-là. Combien met-on dans la scénographie et le décor, les costumes, dans les salaires, etc., en bref, comment utilise-t-on l’argent public qu’on mobilise ? C’est une question éthique. Pour revenir à la question posée, l’enjeu central pour moi est de savoir comment on déplace les Français. Mon problème n’est pas que les classes populaires aillent voir du théâtre bourgeois comme si c’était LA référence, et donc le risque de déplacer les pauvres vers cette norme bourgeoise… Pour moi, l’enjeu est de déplacer à la fois les bourgeois et les classes populaires pour les sortir de leur zone de confort et les amener vers une esthétique inédite pour tous.

Stadium

Mohamed El Khatib

Ouverture

Partition pour trompettiste

1.

motif musical utilisé pour marquer le début des spectacles

d’un festival dans une localité du sud de la France

d’après La Fanfare d’accueil de Lorenzaccio

de Maurice Jarre (1951)

2.

OLÉ – po-polo-po-po-polo-popo

motif musical utilisé dans le cadre de spectacles

populaires comme la corrida ou me football

d’après En er mundo

paso-doble de Juan Quintero Muñoz (1925)

Mohamed El Khatib, Stadium,

Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2017, p. 12.

Sur cette question des enjeux politiques des choix économiques, et plus largement de la collaboration avec des personnes qui ne sont pas des acteurs professionnels, je voudrais revenir sur ta collaboration avec Corinne. Votre rencontre a changé vos vies respectives, la tienne sur le plan artistique, mais la sienne a été plus fortement modifiée concrètement, puisqu’elle exerce aujourd’hui à temps partiel une autre profession, celle de comédienne. Dans le spectacle, vous dites qu’elle est devenue intermittente, est-ce exact ?

Non, c’est le contraire… Cela dit, elle a eu un rôle dans les projets qui ont suivi Moi, Corinne Dadat, qu’il s’agisse de Stadium ou du film que je viens de finir, Renault 12. Elle est devenue un fil conducteur dans le travail, une sorte de running-actor. Elle pourraitdevenir intermittente mais elle ne le souhaite pas, elle est femme de ménage à 70 % et, 30 % de son temps, elle fait du théâtre. En tournée, elle signe des autographes à la fin du spectacle, mais dès le lundi, elle retourne nettoyer les toilettes de son établissement, et elle tient à maintenir son activité principale. Cette expérience a transformé des choses chez elle, en termes de bien-être social, et pour moi c’est aussi important que le spectacle lui-même, qui d’ailleurs n’est pas mon geste le plus abouti. Je trouve par exemple C’est la vie beaucoup plus puissant, parce que ce spectacle pose des questions esthétiques et politiques essentielles. Je refuse qu’un spectacle ne soit qu’un témoignage, je souhaite toujours qu’il formule une question de théâtre en même temps. Par exemple, la question du deuil en soi ne m’intéresse pas plus que ça, elle m’intéresse dans C’est la vie parce qu’elle s’accroche à la question de l’acteur : suis-je le mieux placé pour jouer mon propre rôle ? Autrement dit, quelqu’un devrait-il nécessairement témoigner pour le témoin ? C’est souvent ce que l’on fait au théâtre, vous obtenez une parole, et vous demandez à des acteurs de venir l’interpréter. Politiquement, je me méfie des « experts » en tout genre. Et les experts, dans le champ théâtral, ce sont les acteurs, les metteurs en scène, car ce sont eux qui viennent parler « à la place de » ou « pour », mais trop souvent sans préciser d’où ils parlent… Pourquoi solliciterais-je une actrice pour parler à la place de la femme de ménage, alors que cette femme de ménage peut le faire ? Ou disons qu’elle peut le faire, mais cela prend du temps, ce sont des processus qui prennent deux ou trois ans et cette durée est impérative, sinon cela peut être extrêmement violent. Je ne veux surtout pas opérer comme le font les médias qui tendent un micro à des inconnus en leur demandant de formuler un avis en trente secondes. Aucune parole ne peut émerger de cette façon, surtout pas la parole de personnes qui ne sont pas rompues à l’exercice de la prise de parole.

As-tu eu à faire face à une incompréhension de la part de producteurs ou de programmateurs te suggérant que ce type de projets avec des « vrais gens » relevait plutôt de financements « politique de la ville » ou « politique sociale » ? C’est de fait un discours assez courant, même si depuis quelques années des metteurs en scène reconnus au sein de l’institution théâtrale s’y sont mis – je pense par exemple à D’un 11 septembre l’autre d’Arnaud Meunier, mais il s’agit de projets ponctuels d’un artiste qui, pour l’essentiel, travaille avec des acteurs professionnels.

Ça a changé. J’ai eu du mal à faire éditer mes pièces et tourner mes spectacles. On me signifiait que ce n’était pas du théâtre puisqu’il n’y avait pas de personnages, pas d’écriture théâtrale etc. Ces arguments relevaient tantôt d’une forme d’ignorance à l’égard des écritures dites documentaires, tantôt d’une défiance envers la dimension sociale de mon geste. Or, je refuse justement cette séparation qui relève d’une éthique bourgeoise. Par ailleurs, la question sociale m’importe, mais elle n’a d’intérêt sur un plateau que si elle ne vient pas écraser la question théâtrale, je ne fais pas des tracts militants (quoique), mais il faut que cette parole politique trouve une forme esthétique qui soit assez forte et qui interroge le théâtre, la façon de faire du théâtre. Cela dit, je trouve rétrospectivement que j’ai eu de la chance, j’ai vite eu comme interlocuteurs quelques partenaires bienveillants, des scènes nationales qui ont accepté de financer des projets totalement incertains. Et puis j’ai travaillé à L’L, à Bruxelles, un centre de « recherche expérimentale en arts de la scène », qui était un lieu assez incroyable. Vous déposiez un projet de recherche et vous étiez financé pour votre recherche, qui pouvait ou non aboutir à un spectacle. Au bout d’un an ou deux, s’il n’y a pas de production, on vous remercie d’avoir élaboré un protocole et d’avoir vérifié les hypothèses que vous aviez émises. C’est une aide désintéressée, qui vise à faire progresser l’artiste dans sa recherche. C’est très rare d’être payé pour ce type de travail, cela n’existe quasiment pas en France. Les DRAC ont parfois mis au point des dispositifs un peu semblables, appelés « laboratoires », mais ce n’est pas tout à fait juste, parce que dès lors que 10 000 ou 20 000 euros sont investis dans un laboratoire, il y a toujours une attente, une arrière-pensée, celle de la production d’un spectacle. Pourtant, c’est vital pour les artistes d’avoir le temps de chercher, de ne pas être simplement dans la (re)production de formes. Je trouve qu’on fonctionne à l’envers : pour avoir de l’argent, il faut produire un spectacle et avoir une date de création mais, dès lors, vous êtes coincé. Mettons que la date soit fixée au 15 décembre : si le 1er septembre vous vous rendez compte que ce que vous vouliez faire avec cinq acteurs ne fonctionne pas, c’est trop tard, l’idée est vendue et le 15 décembre il faut produire quelque chose. Donc, vous produisez. Vous ne serez pas forcément heureux et vous allez recourir à des procédés efficaces permettant d’aboutir à quelque chose qui tienne la route, pour vous protéger, vous ne pourrez pas prendre de risque. À L’L, c’est le contraire, c’est la prise de risque qui est financée et, une fois que le travail existe, on peut entrer en production et faire advenir un spectacle. Pas avant. Ça fait réaliser des économies à tout le monde : à la puissance publique qui finance et aux artistes qui ont le droit à l’échec. C’est difficile de faire admettre le contraire : en France, le système de subvention pousse à produire plus. Par exemple, je suis conventionné par le Ministère de la Culture et je dois donc réaliser deux spectacles tous les trois ans et assurer cent-vingt dates pour ne pas, en théorie, « perdre » ce conventionnement. Si je monte L’Avare de Molière, je pourrai facilement faire mon quota, alors que si je monte un texte sur la mort de deux enfants, je vais trouver moins de producteurs et moins de lieux de diffusion, parce que la mort, c’est plus compliqué, que le texte est écrit par un artiste vivant nettement moins connu que Molière etc. Autrement dit, les critères prennent rarement en compte la nature des différents projets de compagnie. Une autre difficulté que j’ai rencontrée plus récemment est celle de faire reconnaître au même titre que mes spectacles le film que j’ai réalisé, Renault 12. De fait, il s’agit pour moi du même geste artistique, et par ailleurs, j’ai mis deux ans à monter ce film, ce qui explique que je n’ai pas fait davantage de spectacles. C’est compliqué de faire valoir ces choses-là, parce qu’on fonctionne encore avec des grilles disciplinaires totalement inadaptées à la réalité de notre travail. C’est compliqué de passer du théâtre à la danse, aux arts plastiques… et au cinéma, plus encore ! Certes, ça évolue, mais c’est encore laborieux du côté de l’institution. Puis est apparue la case du théâtre dit « documentaire »… On est encore pris dans les critères dominants de la production théâtrale, c’est un héritage assez lourd, dont il est difficile de s’échapper. Si vous voulez produire vos formes avec plus de liberté, vous avez la possibilité d’aller dans le domaine de la performance, plus accueillant mais moins bien doté. C’est une bagarre permanente, même si mon travail est présenté partout en France et à l’étranger. J’en ai fini de me « justifier » sur le fait de faire ou ne pas faire du théâtre, je le vis très bien. D’ailleurs, je risque de ralentir ma production théâtrale pour la production cinématographique, qui est moins coûteuse en voyages, et me permettra de réduire un peu mon empreinte carbone…

Même si c’est un compliment pour toi, quand on te dit : « Ce n’est pas du théâtre », il s’agit tout de même d’une critique très dure – et ignorante de l’histoire des esthétiques documentaires – qui revient à dire que si c’est un geste documentaire, ce n’est pas un geste artistique. Cela nous amène à la question de la réception de ton travail, moins par le public et la presse, que par une partie de la critique, universitaire notamment.

Les tentatives de disqualification du travail m’importent peu, elles en disent davantage sur ceux qui les formulent et sur leur rapport aux critères dominants de la réussite d’une production théâtrale. Comme il n’y a pas d’acteurs la plupart du temps, vous ne pouvez pas recourir aux grilles traditionnelles d’évaluation du jeu de l’acteur, ce n’est pas le sujet. Quand je fais Finir en beauté et que je raconte la mort de ma mère, je n’ai aucune formation, je ne suis pas acteur – et par ailleurs, je ne suis pas un très bon acteur – mais je pense que ce n’est pas la question. Le sujet, c’est le récit, sa singularité dans le paysage, la façon dont l’histoire est partagée et parvient, par des outils formels, à atteindre des gens. Il y a donc cette question des acteurs, et aussi celle de l’écriture. Pour certains, je n’accomplis pas un vrai geste de création parce que je ne ferais que du « copier-coller » d’éléments du réel. Comme si le geste de création était nécessairement adossé à de la fiction. Comme si le documentaire supposait un traitement brut de la réalité, que l’artiste ne modifierait pas. Mais la réalité n’existe pas en soi : quand vous faites un documentaire, vous mettez la caméra quelque part, donc vous avez forcément un champ et un hors-champ. C’est une construction : la construction d’un regard, et plus encore une construction sociale. Comme le dit Valère Novarina : « J’ai beaucoup de respect pour le réel, mais je n’y ai jamais cru. »

Les critiques tournent essentiellement autour de la présence et plus exactement du statut des « acteurs non-acteurs », autrement dit non-professionnels. Je suis marquée par le fait que ceux qui critiquent ton travail t’adressent en fait deux reproches assez contradictoires. D’une part, en effet, tu ferais un « théâtre-réalité » qui ne décollerait pas du réel. D’autre part, tu manipulerais les acteurs et les spectateurs en faisant dire à des artistes non-professionnels des choses qu’ils ne diraient pas d’eux-mêmes, et en donnant à voir et à entendre aux spectateurs des personnes de classes populaires, tes spectacles construisant donc un discours que d’aucuns jugent « populiste » – je pense à l’article très virulent de Diane Scott[6]. Le nœud du reproche semble donc tenir en fait à l’origine sociale de certains « témoins », que tu instrumentaliserais et « exhiberais » même, pour reprendre les termes eux aussi très violents utilisés par le critique Jean-Pierre Thibaudat, qui semble implicitement considérer que ces non-acteurs sont nécessairement démunis et passifs dans le processus de travail avec toi[7]. Comment reçois-tu ces critiques politiques ?

Si seulement elles étaient politiques. Ce n’est pas le cas, c’est pour ça que je ne les considère pas. Ils œuvrent chacun à la perpétuation d’un théâtre qui s’est déconnecté de la société et qui ne m’intéresse que très modérément. Quand un animateur de blog dit de Stadium qu’après la télé-réalité, je fais du théâtre-réalité, je trouve ça cocasse… Bon, ce sont des formules gratuites qui ne veulent rien dire, sauf à démontrer une méconnaissance totale de la télé-réalité, ou une mauvaise foi à l’encontre de l’écriture que je mène en complicité avec les personnes qui participent à mes créations. Le fait que j’invite les témoins eux-mêmes, sans passer systématiquement par les acteurs, que ces témoins s’autorisent à créer de la fiction, et que je m’autorise à en créer avec eux, peut déstabiliser les spectateurs. Je peux l’entendre. Mais le reproche d’instrumentalisation, lui, est problématique. Parce qu’on me reproche d’instrumentaliser une femme de ménage, des supporters de foot, au motif que je leur mets des mots dans la bouche, mais curieusement, on ne me fait pas ce procès pour C’est la vie, alors que Daniel et Fanny sont « instrumentalisés » exactement de la même façon. Pourquoi cette différence de traitement ? On considère qu’eux ne sont pas dupes, qu’ils sont suffisamment intelligents, qu’ils ont suffisamment de recul ? Comme si le consentement des classes populaires ne valait rien. C’est un procès classique, cela dit, qui est fait régulièrement à Bruno Dumont notamment… En soi, c’est assez anecdotique comme attaque, mais c’est symptomatique d’un point de vue rétrograde sur certaines formes de théâtre qui produisent de l’inconfort pour le spectateur mais, j’y insiste, pas pour les acteurs. Les formes que je crée sont faites, par exemple, pour que les supporters de football viennent sur scène dans un univers qui leur soit familier, pour éviter justement qu’ils soient jetés en pâture au voyeurisme des spectateurs. Et puis pour moi, sur scène, ce sont les supporters eux-mêmes qui produisent l’émotion du spectacle, et il n’est pas là question de sociologie. Encore faut-il avoir une disposition à la joie et pouvoir se défaire de l’exotisme de son regard. Ces critiques ressemblent, je crois, à une forme de mépris qui ne dit pas son nom.

En même temps, tu viens bien de montrer combien les questions esthétiques sont aussi politiques, et combien les questions politiques sont aussi des questions esthétiques. Je voudrais revenir plus précisément à l’expression « théâtre-réalité ».

C’est sans fondement, la « télé-réalité » repose sur un travail de montage et de trafic du réel aux dépens des « enfermés ». Nous faisons le contraire : la mise en forme ne sert jamais à se moquer des gens que je fais venir sur scène et pour qui j’ai une tendresse infinie, ou à provoquer du rire malgré eux. J’œuvre à les rendre complices de cette expérience, et à la co-écrire avec eux. On discute énormément pour évacuer tous les implicites. Je leur explique de quoi les gens peuvent potentiellement rire, et de quelle façon on peut cultiver une forme d’autodérision, qui est déjà très présente chez les gens avec qui je travaille. Après, bien sûr, peut-être que des spectateurs rient par mépris, mais c’est leur problème. Donc, cette question de l’exhibition, de l’instrumentalisation du fait de l’origine des acteurs, je la trouve hors-sujet. S’il y a une forme d’instrumentalisation, elle est réciproque et on tente de l’expliciter dans le travail, d’autant qu’une négociation permanente existe. Quand j’ai affaire à un « ultra » du club de Lens, et qu’il me dit qu’il veut faire passer telle idée dans le spectacle alors que ces réflexions ne m’intéressent pas politiquement ou théâtralement, il faut que l’on arrive à trouver un terrain d’entente. Parce que cela m’importe que cette personne soit sur scène, qu’on entende sa parole, sa voix, et qu’on voie ce type de corps qu’on n’a pas l’habitude de voir au théâtre, et, pour cela, il faut que la personne se sente à l’aise. Donc, nous négocions, pour qu’il se sente bien et qu’en même temps, le spectacle ne soit pas le réceptacle d’idées réactionnaires, ce qui suppose que je trouve un traitement scénique permettant aux idées de ce supporter d’être entendues comme telles, parce qu’après tout, il est rare, et utile selon moi, d’entendre un discours de cette nature. Et moi, je suis sur scène et je l’entends, ce discours, et j’y réagis. Une autre manière pour moi d’inscrire une réciprocité, c’est aussi de bien payer les acteurs, qu’ils gagnent de l’argent avec moi, tout comme je gagne de l’argent avec eux. Je suis désolé, je reviens à ces questions d’argent, mais je trouve que c’est un réel indicateur des choix politiques que vous opérez. Voilà pourquoi je refuse de ne pas payer les amateurs. C’est pour ça que mes spectacles coûtent cher, enfin, plus exactement, que Stadium coûte très cher, parce qu’il y a beaucoup de monde sur scène et que les cinquante-huit personnes sont payées. Cette rétribution est nécessaire, tout comme il est important que le livre Stadium, qui est un vrai objet d’art et qui, au vu de son coût de fabrication, devrait coûter quarante-cinq euros, soit vendu dix euros. Il me paraissait inconcevable de faire un livre qui ne puisse pas être acheté par les gens avec qui nous avons travaillé. Cette question éthique se pose en permanence, et à plusieurs niveaux. La force des acteurs amateurs, c’est une forme de curiosité, d’authenticité, le fait que l’accident soit possible, mais dès lors que vous jouez dix fois de suite, c’est terminé, ils deviennent de mauvais acteurs ou pire encore, parce que la qualité d’un acteur professionnel, sa spécificité, c’est précisément qu’il est capable de maintenir un certain niveau dans la répétition, ce que ne peuvent pas faire les amateurs, ou très difficilement. Cela implique donc de trouver des stratégies pour que ce soit en quelque sorte chaque fois la première fois. C’est un des enjeux de mon travail.

Le travail des acteurs professionnels diffère donc du travail des amateurs, à tes yeux. Je voudrais revenir sur une différence, une évolution, peut-être, de ce point de vue, entre Moi, Corinne Dadat et Stadium. Dans le premier cas, il est explicite pour les spectateurs qu’une personne sur scène est une artiste professionnelle (la danseuse contorsionniste) et l’autre, non. En revanche, dans Stadium, tu as fait le choix d’entretenir un flou sur cette ligne de partage, puisque la feuille de salle comporte simplement la mention : « avec la participation d’une soixantaine de supporters du Racing Club de Lens ». Pourquoi était-il important pour toi de faire ce choix ?

Dans Stadium, il y a cinquante-huit personnes dont quatre acteurs professionnels, qui ne sont pas des supporters. Ces quatre acteurs sont utiles pour moi, parce qu’ils permettent de faire entendre certains récits qui sont importants dans la construction du spectacle. Cela me permet aussi d’avoir un joker, parce qu’eux sont là en toutes circonstances, ce qui n’est pas le cas des supporters : concrètement, les soirs de match par exemple, certains ne sont pas là… Ils peuvent tous avoir des choses à faire plus importantes que le théâtre, et je m’en réjouis, mais moi, je dois quand même assurer le spectacle malgré ces imprévus. Je voulais donc que des acteurs puissent prendre le relais de certaines paroles, ponctuellement, certains soirs. C’est pour cette raison que j’ai décidé de m’appuyer sur un petit noyau d’acteurs professionnels. Mais je ne veux pas les mettre en avant en particulier, parce que je ne vois pas en quoi ils seraient plus importants que les autres. Pour moi, tous ont le même statut le temps de la représentation, ils défendent une même idée et je ne veux pas établir une hiérarchie entre ceux qui bénéficient du régime de l’intermittence et ceux qui sont au régime général…

Professionnels et non-professionnels sont-ils rémunérés de la même manière ?

En général, oui, dans nos productions tout le monde perçoit le même salaire. Pour Stadium, non. Les acteurs professionnels sont rémunérés davantage, parce que je leur demande une plasticité plus grande : ils doivent être en capacité de reprendre au pied levé une partition, combler une absence, apprendre un texte en vingt-quatre heures etc. J’ai des attentes spécifiques à leur égard. Yvette, je lui demande simplement d’être Yvette, et si son fils n’est pas là, je ne lui demande pas de compenser son absence, de raconter quelque chose d’autre.

C’est aussi cette absence de distinction qui heurte certains.

La « distinction », c’est exactement de ce dont il s’agit. On passe notre temps à classer et j’essaye de ne pas alimenter la machine. Rendre les frontières plus poreuses et déjouer les statuts, c’est ça qui m’intéresse. Néanmoins, si on me pose la question après la pièce, je peux aisément indiquer qui est acteur « de profession » et qui ne l’est pas. Ce qui est étonnant d’ailleurs, c’est que souvent les gens se trompent…

Pour revenir à la question du témoignage et des influences que tu revendiques, quelles autres démarches artistiques t’inspirent, hormis John d’Agata et Jim Fingal, Sophie Calle ou Alain Cavalier sur lequel nous reviendrons plus spécifiquement ? Te sens-tu proche du travail d’autres metteurs en scène qui travaillent des esthétiques du témoignage ?

Il y a mille façons de pratiquer l’art documentaire, de recourir aux témoignages, de la simple toile de fond pour nourrir une fiction à l’invitation de témoins réels sur scène. Ce choix-là me semble légèrement plus récent. Plusieurs de ces démarches m’intéressent, celle de Rimini Protokoll quand elle va plus loin que la simple exposition de situation, celle de Milo Rau, du groupe Berlin… En France, il me semble que c’est une tendance moins poussée, même si certains artistes y recourent ponctuellement. En théâtre, je me sens proche de Tiago Rodrigues, je pense aussi à Fanny de Chaillé et Joris Lacoste dont je trouve le travail particulièrement stimulant. Jérôme Bel aussi qui, avec Gala par exemple, signe une pièce qui est un modèle d’égalité. Il y en a d’autres et beaucoup sans doute que je ne connais pas. Je suis forcément passé à côté de certains spectacles, car ces derniers temps j’en vois surtout dans le cadre de festivals quand je tourne à l’étranger… Cela dit, je ne me sens pas proche de toutes les démarches au même titre. J’aime beaucoup le travail de Milo Rau, la façon dont il joue avec la mise en fiction, tout en étant très rigoureux par rapport aux sources, aux archives, procès-verbaux, comptes-rendus… Il procède avec son équipe à un vrai travail d’enquête fouillé, bien plus que moi, car comme auteur, ce rapport aux sources m’intéresse moins. Mais comme spectateur, je trouve ça passionnant. Là où je me sens très proche de son travail, c’est dans l’attention qu’il porte au fait que le théâtre génère des conséquences concrètes sur le réel. C’est ce que j’ai trouvé incroyable dans un de ses projets, Les Procès de Moscou (2013). Il recrée le procès des Pussy Riots sur scène avec le procureur et les vrais avocats. Le plus fort, pour moi, est le retour de ces avocats, qui expliquent que pour eux, le véritable procès a eu lieu au théâtre alors qu’au tribunal, ce n’était que du théâtre justement, un simulacre de jugement. Sur scène, ils ont pu juger véritablement de l’affaire au nom de principes de justice et non pas d’enjeux politiciens. Ça, c’est très fort, pour moi, quand le théâtre arrive à un tel degré d’engagement. Et dans le fond, c’est ce qui m’intéresse et qui, peut-être, m’éloigne du théâtre « de salon ». Les effets de réel ne m’intéressent pas. L’enjeu esthétique ne m’importe ni plus ni moins que le fait que la création ait un impact sur la vie d’Yvette, sa rétribution financière et symbolique, l’effet sur l’estime que va générer sa prise de risque dans ce type de projet, les rencontres qu’elle va faire, ce qu’elle va vivre, par exemple, à l’Opéra de Vienne quand le spectacle y sera joué. C’est aussi important que le geste esthétique. Geoffroy de Lagasnerie[8], sur les rapports entre art et politique, explique très bien cet équilibre précaire : quand la volonté politique écrase le propos esthétique, malgré les meilleures intentions politiques du monde, vous avez une mauvaise œuvre, et donc le geste est manqué. Et à l’inverse, si vous êtes performant formellement, mais que votre pièce est vidée de toute substance politique, autant s’abstenir. Il me semble que dans la production théâtrale d’aujourd’hui, on fait surtout face à ce problème-là, beaucoup de pièces sont un peu vides de sens, et déconnectées des enjeux qui traversent la société. Sans compter que le système de production aujourd’hui freine considérablement la prise de risque.

Ce qui t’importe, c’est donc que le théâtre soit un acte qui ait un effet dans le réel et pas un effet de réel, et que les participants au projet théâtral en soient des acteurs sociaux au sens plein, qu’ils se sentent agissants. Reste qu’ils sont aussi des acteurs sur scène, et cela peut être fragilisant pour eux. Je voudrais revenir maintenant plus concrètement sur la manière dont tu travailles la présence scénique avec ces acteurs non-professionnels, qui jouent leur propre rôle. Qu’est-ce que tu cherches à atteindre comme type de présence, et comment travaillez-vous concrètement pendant les répétitions ?

Je dirais que mon objectif est de dénaturer le moins possible ces corps, y compris quand ils sont encombrés et encombrants comme dans Moi, Corinne Dadat et Stadium, voire dans Conversation. C’est aussi une des raisons pour lesquelles je répète très peu. Tout au plus une dizaine de jours. Ça n’a pour moi aucun sens de faire et refaire les mêmes choses – soi-disant pour les faire mieux – devant des fauteuils vides. Dans C’est la vie, c’est une question un peu différente, parce que ce sont des corps d’acteur, qui sont encombrés eux aussi, mais différemment, davantage par une pratique du jeu intériorisée, par une façon connotée de s’exposer en public. Je ne fais donc pas le même travail avec Daniel et Fanny qu’avec Corinne ou les supporters de Lens – quoique parfois, ils sont dans le même état de dénuement… J’essaie de maintenir leur état de corps, de trouver des manières d’éviter qu’au moment où ils s’exposent en public, quelque chose ne se fige, ne se referme, que leur corps devienne une contrainte pour eux. Tout le travail consiste à trouver avec eux une façon d’être sur le plateau qui leur permette d’être le plus libre possible, le plus simple possible, sans chercher à produire d’effet.

Qu’est-ce que tu entends exactement par « ne pas produire d’effet » ?

C’est être dans un état de disponibilité, d’ouverture qui permette que les gens puissent projeter ce qu’ils veulent sur vous, sans que vous ne cherchiez à raconter une histoire, un peu comme une page vierge. Parce que, dès que vous produisez, vous induisez une lecture. Cela implique d’être centré, d’avoir un ego relativement stabilisé, et de trouver une forme de tranquillité qui fait que ce n’est pas embarrassant d’être regardé. Paradoxalement, je trouve cela plus facile avec les amateurs. Et puis, je me répète mais il y a vraiment des personnes qui, sans être des acteurs professionnels, ont des présences saillantes. Je pense à Corinne mais aussi à Yvette Dupuis du RC Lens : quand elle entre en scène, elle est là, elle n’a rien à produire, elle existe et fait effraction dans la vie des spectateurs avec puissance. C’est ce qu’il y a de plus difficile à faire, être simplement là. Pour certains, donc, c’est tout simple, pour d’autres, c’est moins évident et il faut travailler davantage. Avant, je commençais systématiquement le travail par cet exercice de base : vous entrez, il y a des gens en face de vous, vous trouvez une position où vous êtes à l’aise, puis vous prenez en compte les gens qui sont face à vous, sans rien produire. Et c’est ce qu’il y a de plus dur, parce que la plupart du temps, très vite, vous vous sentez fragile, et votre corps vous trahit, parce que c’est compliqué de se montrer, et alors vous commencez à jouer voire sur-jouer, assez spontanément vous entrez dans un rapport de séduction… Je trouve ça important, encore une fois, qu’existent sur scène des corps et des personnes qu’on n’a pas l’habitude de voir au théâtre. Mais c’est très délicat, et je fais très attention à ce que les participants arrivent à une forme de bien-être sur scène, ou tout du moins, qu’ils apprennent à être à l’aise avec leur malaise.

En fait, tu dis que la question de l’acteur ne t’intéresse pas, mais elle est au cœur de tes préoccupations de metteur en scène…

Oui, j’ai probablement dit ça par provocation, et c’est un mauvais réflexe. En vérité, c’est une question centrale pour moi. Simplement, je ne la travaille pas au même endroit que beaucoup de metteurs en scène, je veux simplement que la personne invitée sur le plateau parle avec sa propre musicalité, ce qui est en fait une exigence énorme, qui m’oblige à trouver des dispositifs pour que la personne soit suffisamment à l’aise pour le faire, et évidemment, il n’est pas question de donner des indications du type : « Tu vas là, et au moment où lui s’assoit, tu te lèves, etc. », bref de l’encombrer avec des inepties théâtrales, pas question de singer des pratiques professionnelles qui me sont de toutes façons étrangères.

Ont-ils l’espace de proposer eux aussi leurs propres mises en fiction de leurs témoignages ?

Oui, complètement. Y compris après la première. C’est une négociation permanente. Il arrive qu’une personne me dise qu’elle n’aime pas telle séquence, tel moment. On tâche alors de trouver ensemble un chemin pour qu’elle s’y retrouve dans sa partition, et qu’en même temps, le sens de l’ensemble ne soit pas altéré. C’est mon rôle d’être le garant du geste esthétique d’ensemble.

Quel type de fictionnalisation pourrait abîmer la proposition ? Tu dis notamment être très soucieux que les récits soient « vraisemblables ». Pourquoi est-ce important pour toi ? Est-ce lié au fait de vouloir faire un théâtre documentaire ?

La question du vraisemblable m’intéresse, c’est vrai, mais pas parce que je cherche un théâtre « documentaire » pur, j’ai une définition large du documentaire qui embrasse jusqu’à la fiction. Mais dans la fiction, quand on bascule dans l’invraisemblable et dans l’extraordinaire, ça me concerne moins. J’aime que la fiction reste reliée à la vie des gens, à ce qui peut se passer dans leur environnement. L’invraisemblable ou plutôt la fiction hors-sol ne m’intéresse pas (en tout cas au théâtre). Au-delà d’être amusante, la formule d’Alain Cavalier est aussi très juste : « Voir Alain Delon mourir pour la quatorzième fois, quel intérêt ? » Au bout d’un moment, on n’y croit plus et la seule question qui reste est de savoir s’il est mort mieux ou moins bien que dans le film précédent. C’est un peu vite dit, il faudrait plus de temps pour aborder la paresse de la fiction. Ce n’est pas très heureux, la façon dont je vous parle… d’autant que dans ma démarche, chaque projet a ses propres règles du jeu, et je ne peux pas généraliser.

Finir en beauté

Mohamed El Khatib

La veille de cet entretien, le 28 août, je découvre Pater, le film d’Alain Cavalier. En sortant de la salle de cinéma, je décide que je veux la même caméra avec laquelle se filment Alain Cavalier et Vincent Lindon, et le jour même, je fais l’acquisition d’une caméra Sony à 3000 euros – que je n’ai toujours pas fini de rembourser…

Puis je vais au centre hospitalier avec la volonté de filmer ma mère. J’entre dans la chambre d’hôpital la caméra à l’épaule. Ma sœur m’arrête net :

– Qu’est-ce que tu fais ?

– Je vais filmer maman.

– Certainement pas. Tu vas faire ta sociologie ailleurs ! Tu as vu dans quel état elle est ? Il est hors de question que les gens la voient comme ça.

Je range la caméra. Une heure plus tard, ma sœur s’en va, je ressors la caméra et je filme ma mère. Elle remet en place son foulard et s’arrange comme elle peut et me dit :

– Ça coûte cher une caméra comme ça ?

– Euh pas trop non ça va…

– Dommage que tu ne l’avais pas avant, tu aurais pu filmer au mariage de ta sœur…

Mohamed El Khatib, Finir en beauté. Pièce en un acte de décès,

Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2015, p. 16.

En quoi Alain Cavalier est-il une figure importante pour toi ? J’aimerais aborder à présent l’influence de cet artiste sur ton travail, mais aussi le statut de Conversation dans ton œuvre. Car ce spectacle met en scène une rencontre entre deux hommes et entre deux artistes qui partagent le choix d’un art documentaire – de la rencontre pour l’un, du portrait pour l’autre, pourrait-on dire – et donc le choix d’une collaboration avec des non-professionnels. Mais il s’agit aussi d’une rencontre un peu asymétrique, qui s’est faite sur la base de ton admiration pour ses films, si j’ai bien compris. C’est un peu un hapax de ce point de vue dans ton œuvre. Comment s’est faite cette rencontre et comment en es-tu (en êtes-vous ?) arrivé(s) à cette forme très intimiste, cette conversation plus ou moins improvisée ?

Conversation est sans doute l’objet théâtral qui me procure le plus de plaisir. Théâtralement, le projet le plus abouti me semble être C’est la vie, mais celui que j’affectionne le plus est certainement celui-là… Les spectacles, c’est un peu comme ses enfants, on les aime tous mais on a toujours des préférés, même si on ne peut pas le dire ! D’une certaine façon, c’est aussi mon spectacle le plus risqué, et ça, je le dois à Alain Cavalier. C’est lui qui m’a transmis la confiance nécessaire. D’abord, je lui ai écrit, pour lui dire que j’aimais beaucoup ses films, et je lui ai demandé si on pouvait se rencontrer. J’étais persuadé qu’il ne me répondrait pas… mais il se trouve qu’il a répondu. On s’est rencontrés et une complicité s’est tissée au fil du temps. Il est venu voir mes spectacles, on a beaucoup échangé. Deux ans plus tard, nous avons décidé de faire quelque chose ensemble, sans savoir encore si ce serait une pièce ou un film. In fine, je ne sais plus comment, nous avons opté pour un objet scénique dont le format nous offrirait une liberté totale. Et très vite, nous avons mesuré que nous étions de piètres acteurs et nous avons donc décidé de créer un dispositif de proximité, de jouer pour une soixantaine de personnes tout près de nous. Nous avons aussi décidé d’être légèrement « amplifiés », ce qui nous permet d’avoir une réelle conversation, de la dénaturer le moins possible. La scénographie aussi est très légère : une table sur laquelle se trouvent les objets qui ont été importants dans mes spectacles et ceux qui ont compté dans ses films. Un autre objet est important : un minuteur, qu’Alain a ramené de sa cuisine. Les gens entrent, nous arrivons, nous mettons le minuteur en route en le réglant sur soixante minutes, puis j’explique aux gens la règle du jeu et je pose la question rituelle : « Alain, par quoi on commence ? » À partir de là, nous improvisons pendant une heure, en partant des objets, des histoires personnelles que nous choisissons de partager et des questionnements sur la vie politique issus de nos trajectoires. C’est une sorte d’enquête sur la vie de chacun. Nous sommes libres et, pourtant, c’est pour moi le spectacle le plus éprouvant, car tout est improvisé donc il faut être là, avec une présence et une attention extrêmes. Cela implique aussi d’accepter les silences, accepter le rythme réel d’une conversation. Le choix de ne pas fixer de texte est venu d’Alain, qui a refusé parce que cela risquait de nous enfermer dans la reproduction d’un exercice dans lequel nous ne sommes pas bons et dont on risquait de se lasser au bout de quelques fois. Nous avons quelques repères, nous nous sommes échangé des rêves pendant longtemps, donc nous savons que nous avons ce point de rendez-vous, et pendant une heure, nous faisons la traversée de nos histoires familiales respectives, qui sont deux facettes de l’histoire coloniale française. Parallèlement à ces questions micro-géopolitiques, il y a également une sorte de traversée du théâtre et du cinéma. La mienne est évidemment relativement brève, celle d’Alain Cavalier s’étend sur presque un siècle : il a commencé par faire des films avec Romy Schneider, Catherine Deneuve, Alain Delon, Gérard Depardieu, mais, à un moment, il a abandonné toute cette machinerie pour s’affranchir du poids économique de la production française. Le cinéma, c’est le théâtre puissance dix, pour tout, la lourdeur des équipes, l’argent en jeu : nous sommes vraiment des petits joueurs avec nos spectacles à 300 000 euros (ce qui déjà est vraiment excessif). Avec ces sommes-là, vous n’existez pas au cinéma. À un moment de sa carrière, Alain a abandonné tout cela pour travailler caméra au poing, une toute petite caméra, qui lui a permis de faire ses films seul, de réaliser ses portraits de façon artisanale. Ce virage a été très important pour moi, il m’a aidé à prendre le virage que j’ai finalement enclenché avec Finir en beauté, il m’a permis de me dire que c’était possible de faire un geste émancipé de la production mainstream… Souvent, on se dit : « Il me faut de l’argent, sinon je ne pourrai pas travailler » mais, parfois, cela aide de faire avec peu. Je ne veux pas avoir l’air de dire que c’est bien de travailler sans argent, mais c’est important de réussir à s’en affranchir et de ne pas être totalement dépendant, de préserver sa liberté vis-à-vis des contraintes du système théâtral, du système cinématographique, des appels à projet, des bourses du CNC qui vous obligent à calibrer votre scénario avant d’avoir commencé le tournage, etc. Alain a retrouvé cette liberté, il s’est échappé de contraintes pesantes en faisant ses films, seul. Aujourd’hui il peut faire les films qu’il veut, au rythme qu’il veut. Pour moi, c’est un modèle de liberté. Zéro concession. J’aimerais en arriver là, n’être guidé que par ma nécessité politique et éthique, ainsi que la curiosité des rencontres.

Imposer ses règles du jeu, ce n’est pas un caprice, mais la condition pour préserver son intégrité et l’intégrité de son travail ?

Oui. Par exemple, très vite, nous nous étions dit que ces « conversations », pour maintenir un état de fraîcheur, ne pouvaient se donner que deux fois par mois. C’est ainsi qu’on a joué tous les 15-16 du mois uniquement. C’était le rythme juste pour cette performance, et on s’y est tenus. Après, c’est vrai que c’est plus facile pour moi maintenant, imposer ses conditions est toujours plus simple quand vous n’avez pas de souci pour diffuser votre travail et que vous occupez une position dominante dans le champ théâtral. Mais, j’insiste, ce projet avec Alain est aussi très important pour moi parce que, théâtralement, il m’a emmené dans un endroit où je ne serais pas allé seul. Parce que, parfois, c’est merveilleux, mais parfois c’est laborieux, on est en situation de fragilité permanente… C’est aussi ce qui est beau, quand vous vous retrouvez nu. Pour ça, je suis prêt à payer cher, en tant que spectateur : voir quelqu’un qui prend des risques. L’autre élément précieux, c’est la légèreté de ce projet dans tous les sens du terme. On n’a pas fait la moindre répétition. On a beaucoup discuté, analysé, réfléchi, mais pas le moindre training de quoi que ce soit. Pas de décor, pas de costume, pas de coaching, pas de dramaturges, pas de lumière, pas de bande sonore. Non seulement on n’inflige pas nos goûts personnels aux spectateurs, mais en plus c’est le spectacle le plus responsable sur le plan écologique. On se déplace à deux le jour même, uniquement en train, avec chacun une petite valise. Ça n’a l’air de rien, mais je vous assure que c’est l’avenir du théâtre.

C’est aussi, on y revient, parce qu’Alain Cavalier ou toi n’êtes pas des témoins en situation de fragilité, même si vous n’êtes pas des acteurs professionnels. Je voudrais revenir sur les spectacles dans lesquels tu ne te mets pas en scène comme témoin (Finir en beauté, Conversation) mais plutôt comme « metteur en scène du théâtre public » (Moi, Corinne Dadat, Stadium). Ta présence scénique y est différente. Quel est l’enjeu, pour toi ? Est-ce une manière de faire corps avec des invités qui pourraient se sentir seuls sur scène face au public habituel du théâtre ou que les spectateurs de théâtre pourraient regarder autrement qu’ils ne regardent Alain Cavalier, ou toi ?

Dans Moi, Corinne Dadat ou dans Stadium, je fais un peu office de passeur. C’est important, pour moi, d’être en scène, d’abord et avant tout pour prolonger sur le plateau la rencontre initiale. Mais bien sûr, je me sens une responsabilité particulière quand il s’agit de Corinne Dadat par exemple. Si je la laissais seule, j’aurais le sentiment de la mettre dans un vivarium, pour qu’on la regarde comme un objet d’étude. C’est la moindre des choses que je l’accompagne et que je partage le risque de l’exposition avec elle ou avec les supporters du RC Lens. Je suis sur scène avec eux, d’une part, pour assumer la signature – façon d’affirmer que si vous voulez jeter des tomates, c’est sur moi qu’il faut les jeter – et d’autre part, parce que j’essaie d’être une présence rassurante pour eux autant que le garant du maintien du désordre. C’est aussi une façon de faire sentir au spectateur, souvent par le prisme de l’humour, une porosité honnête entre les gens qui sont invités sur le plateau et moi.

Ta présence rassure, mais elle guide aussi, parfois !

Oui, c’est vrai, mais pas dans tous les spectacles. Parfois dans Moi, Corinne Dadat, si le rythme faiblit, ou si Corinne commence à cabotiner, j’interviens, de façon à ce que ce soit en permanence vivant, qu’on ne devienne pas des caricatures de nous-mêmes et qu’on ne tombe pas dans la reproduction. Je fais office de facilitateur, parfois de régisseur ou d’assistant. Dans Stadium, je me sens davantage un intermédiaire entre les spectateurs et les supporters. Ils sont très loin les uns des autres, et moi je sers un peu à combler cette distance, parce que je peux poser un certain nombre de questions plus ou moins naïves, que les spectateurs n’oseraient pas poser. En même temps, je suis également le représentant de la petite-bourgeoisie culturelle, je joue de ce ressort-là qui génère de l’inconfort chez le spectateur à plusieurs titres parce que le double jeu de miroir critique n’est pas très intéressant, l’enjeu est ailleurs. Par ailleurs, j’ai une vraie empathie envers eux, parce que les gens avec qui je travaille sont des gens que j’aime. Quand bien même je ne partage pas leurs idées, je voudrais qu’on les regarde tels qu’ils sont, tels que je les ai rencontrés ou tels que je les aime. J’essaie d’être le plus honnête possible dans cette présence-là, de ne pas jouer à reproduire quelque chose mais de re-stimuler la rencontre.

Tu disais tout à l’heure que tu travailles avec des gens que tu aimes, et tu évoquais à propos de Stadium des supporters qui ont des idées politiques que tu ne partages pas du tout. Comment négocies-tu cette altérité-là, pas simplement dans le spectacle, mais dans la relation avec les personnes en question ? C’est aussi cela, j’imagine, le prix de refuser l’entre-soi : se confronter à des idées dont on préfère souvent se tenir éloigné… Est-ce qu’il y a des gens que tu as rencontrés et avec lesquels tu as finalement choisi de ne pas travailler pour ce type de raisons ?

Non, jamais. La personne dont je parlais tout à l’heure ne fait pas que voter Front National mais elle va se présenter aux prochaines Municipales dans le Nord. Je pourrais disqualifier cette personne comme on a tendance à le faire du haut de notre suffisance, mais j’ai fait le même pari qu’avec Corinne. Je pense que les premières raisons du vote extrême droite sont liées à l’absence de mixité sociale. Chaque fois que vous tenez des propos racistes ou homophobes, s’il n’y a que des gens comme vous autour, vous n’aurez pas la moindre contradiction et pas la moindre possibilité de mettre en doute votre vision du monde. Provoquer ces situations de dialogue permet de désamorcer les discours de repli. Et bien sûr, ça va dans les deux sens. Un projet dure deux ou trois ans, de la rencontre aux tournées, forcément, ce sont des espaces qui les changent et qui me changent ! C’est valable pour le travail scénique mais aussi au-delà, nos façons de vivre ensemble, de voyager… J’avais été marqué à l’époque par un texte de Bernard Stiegler dans lequel il écrivait qu’il faut prendre soin des électeurs du Front National. Pas les disqualifier, les rejeter avec mépris, mais prendre le temps de les comprendre, développer une attention intransigeante mais bienveillante. Il n’y a pas d’intérêt à convaincre des convaincus, et c’est ça, le problème de l’art, aujourd’hui, c’est l’entre-soi… C’est ce qui m’a donné envie de faire un film, d’ailleurs. Au théâtre, on s’adresse à des gens éduqués, tandis que le cinéma touche une audience beaucoup plus large, et au fond les gens à qui j’aimerais m’adresser viennent très peu voire pas au théâtre, ce ne sont pas forcément les gens avec qui je suis d’accord, mais j’aimerais les toucher plus largement.

Dans le processus de création, le débat politique entre toi et certains participants semble avoir été un enjeu important, mais ce n’est pas tellement montré au spectateur. On sent davantage ta volonté de désamorcer les préjugés potentiels du public de théâtre, au risque de gommer un peu certaines aspérités dans les portraits.