« Moi, je suis Martillimi Lopez »

Machin la Hernie, texte de Sony Labou Tansi, mise en scène de Jean-Paul Delore

Octobre 2017, Le Tarmac (Paris)

Réalisation de Julie Peghini et image d’Arnaud Alain

Aimé Césaire avait écrit en 1966 Une saison au Congo[1] pour témoigner de la trahison en 1960 du premier Premier Ministre la République du Congo, Patrice Lumumba, par son chef d’état-major, Joseph Désiré Mobutu, et du rôle joué par la Belgique dans la « neutralisation » et l’assassinat de ce Lumumba qui osait parler d’égal à égal avec l’ancienne puissance coloniale et revendiquait comme une conquête des Congolais une Indépendance que le roi Baudouin osait prétendre leur « donner » comme un bien sur lequel il conserverait son droit[2]. Sur la scène du théâtre césairien, Mobutu était Mokutu, Baudouin, Basilio, Lumumba, Lumumba. Seul le héros sans sépulture de l’Indépendance volée gardait son nom. C’est-à-dire sa dignité. Les autres, en trahissant l’avenir, inauguraient le temps de la postcolonie que Sony Labou Tansi appelle « l’état honteux », où l’homme perd sa dignité et n’agit plus, comme homme réel, que sous le nom d’un personnage grotesque de théâtre. À la toute fin de la version publiée en 1973 d’Une saison au Congo, Mokutu apparaissait vêtu de la peau de léopard dont Mobutu Sese Seko avait couvert sa toque, de cette même peau que Lumumba, dans la pièce, avait refusé de porter, arguant que son âme sauvage, son âme de brousse, avait plutôt forme d’oiseau. « L’état honteux » est le titre de la version amputée publiée par les éditions du Seuil du poème-fleuve en prose que Sony Labou Tansi aurait voulu intituler « Machin la Hernie » et dont Jean-Paul Delore met en scène un long extrait sous ce second titre[3]. Mobutu y est Martillimi Lopez. Mobutu, l’« homme-léopard », qui par souci d’authenticité africaine avait proscrit les noms occidentaux sur toute l’étendue du Congo, rebaptisé « Zaïre », se trouve ainsi déclassé par Labou Tansi au rang d’un canidé par un patronyme roman (le prénom « Lopez » en portugais signifie « fils de loup ») qui l’apparente à Diogo Cão (en portugais : « chien »), le premier Européen à avoir remonté le fleuve Congo à la recherche du Royaume du Prêtre Jean.

Labou Tansi reprend l’affaire là où Césaire l’avait laissée, c’est-à-dire au second coup d’État de Mobutu par lequel, en novembre 1965, il avait ravi la Présidence du Congo à Joseph Kasa-Vubu. Dans Machin la Hernie, la « vraie » histoire de Martillimi Lopez commence en effet au « stade Alberto-Sanamatouf », un 14 Juillet (la date de naissance universelle de la Nation), le jour de l’exécution publique des partisans de son principal opposant, un certain « Cataeno Pablo » ; tout comme le règne sans partage de Mobutu avait commencé en juin 1966 par la pendaison publique de quatre ministres lumumbistes dans un stade de Kinshasa. Un commencement hanté par la mort de Lumumba que la même année Mobutu déclarait héros national. En 1973, Césaire mettait en scène la « matanga », la veillée de deuil, « aux dimensions du Congo » durant laquelle Lumumba avait été élevé à la dignité de « martyr, athlète, héros » de la Nation, dans l’espoir, disait Mokutu, « qu’après cela les spectres nous fichent la paix ! »[4]. En 1979, dans Machin la Hernie, Martillimi Lopez constate avec agacement : « qu’est-ce que c’est que cette terre où les morts énervent les vivants ? », lorsque Agostino Lafonsia (Lumumba sous un pseudonyme brésilien), « Lafonsia national », « foutu héros de ma hernie », « enterré trois fois pour prouver aux cons de leurs mamans qui réclamaient sa dépouille que nous l’avons enterré », vient la nuit lui dire dans son sommeil qu’il mourra un lundi[5]. C’est que l’état postcolonial, ce que Labou Tansi dans La Vie et demi appelle « l’enfer »[6] par opposition à la Forêt, l’état, avec ou sans majuscule, né de l’avortement de l’Indépendance congolaise comme de toutes les Indépendances africaines une fois les leaders anticoloniaux assassinés, l’état honteux est celui du temps halluciné des fantômes, des revenants errant sur le seuil incertain de la vie et de la mort, qui, comme Lafonsia ou Lumumba (dont ne subsistent du corps découpé et dissout dans l’acide que les deux dents conservées par un commissaire belge complice de son meurtre), s’efforcent désespérément de résister à l’anéantissement par la visibilité entêtante de leur spectre.

Ce temps de l’Indépendance avortée, Sony Labou Tansi le comprend comme celui de la « vie et demie » : celui qui ajoute à la vie des disparus sans sépulture – de ceux qui, comme on dit au Gabon, sont « nés avant la honte »[7], qui ont été réduits en pâté de viande, comme Martial dans La Vie et demie, ou Alberto Sanamatouf dans Machin la Hernie pour être « becqueté par les flamants »[8] – une demi-vie entre vie et mort. L’ajout d’une vie soustraite. La postcolonie n’est nullement postérieure à la colonie par le rétablissement des vies niées par la colonisation ; elle ne l’est que par la prolongation qu’elle donne à la colonisation sous la forme de cette demi-existence des morts de l’Indépendance, répétant ainsi ad nauseam la disparition des corps confisqués par la traite et l’enrôlement forcé. Déjà, le joueur de sanza le disait en 1973 dans la pièce de Césaire : « la mort se mêle de tout au Congo ! »[9] Ce temps qu’on dit postcolonial est, pour reprendre une formule de Joseph Tonda, celui du « colonialisme des ombres »[10]. Une (re)colonisation de l’Afrique centrale par la force de l’imaginaire national hanté par la mort invisible du héros, du personnage exceptionnel, qui fonde la nation sous la forme d’un espace-temps de mort dès lors de part en part régi par un impératif de visibilité, chacun cherchant d’une manière aussi exubérante que vaine à y être reconnu comme existant[11], s’employant comme Martial dans La Vie et demie, à ne « pas mourir cette mort-là »[12], la mort qui n’est pas visible, et ne parvenant à y échapper que par cette demi-existence en surplus qui n’est ni une vie ni la mort – mais la condition spectrale qui en postcolonie est la condition de tous – pour reprendre une expression d’Achille Mbembe : la condition du « postcolonisé »[13].

C’est pourquoi l’on entre dans la salle où Jean-Paul Delore et Dieudonné Niangouna mettent en scène, en voix et en corps, le texte de Machin la Hernie, comme dans une matanga hantée, saturée, par l’apparition lumineuse et redondante sur écrans géants de l’image de « feu Martillimi Lopez », avant que, surgi de nulle part, le mort vienne raconter son histoire sur le plateau, le regard dans le vide, le bras et la main pointés vers l’avant comme le font au Congo les demi-morts demi-vivants pour parler aux vivants en deuil et leur donner la leçon d’une vie avant de rejoindre le pays des morts. Mais l’histoire-fleuve de Martillimi Lopez, palilalique, s’épanche interminablement, et son cadavre, résistant à la mort, ne la rejoignant jamais, conserve pour l’éternité un œil ouvert sur la nation. Car, comme le dit Martillimi Lopez à « ma fille ah ma fille » : « et non ma fille on ne peut pas donner un délai à notre condition honteuse »[14]. Pas plus qu’on ne peut sérieusement donner un délai à la matanga de Machin la Hernie qui est une métonymie de la condition humaine en postcolonie.

Machin la Hernie reprend l’affaire là où Une saison au Congo l’avait laissée, parce que, comme le note Joseph Tonda, c’est le mort qui n’est pas visible, le mort qui n’est pas mort, Lumumba, qui revient sous la forme messianique du despote libérateur Mobutu[15]. C’est, littéralement, sous l’aspect d’un spectre que la tête toquée en peau de Léopard du roi du Zaïre apparaissait en effet tous les soirs au milieu des nuages dans le spot d’ouverture du journal télévisé. Absence d’où tout naît sous la forme d’une existence constitutivement exposée au danger d’être reprise par elle, la mort invisible est, en postcolonie, l’abîme primordial qui avale tout, le Réel dont Mobutu est l’image terrifiante. L’ambiguïté foncière de la mort invisible, de la disparition du mort, qui est à la fois la disparition de la mort et son omniprésence, est la source intarissable du pouvoir postcolonial, son origine autant que sa menace permanente – ce qui le voue à la nécropolitique. Car, si Martillimi Lopez peut constater que « Dieu de maman je ne comprends pas mon pays ; je ne comprends pas, tout le monde croit qu’il est président, tout le monde veut nager dans ma hernie, ha, tout le monde agit comme si tout le monde était le président »[16], et s’en inquiéter, c’est que la même disparition d’où son fantasme émerge, comme les disparitions qu’il orchestre, sont également le lieu où se fomentent tous les complots et toutes les rébellions.

Si, dans Machin la Hernie, Martillimi Lopez est le revenant de Lumumba, le potentat fantastique de la postcolonie, tous ses opposants, rivaux et prédécesseurs imaginaires, le sont aussi, les Caetano Pablo, Ahyelle Tite, Camizo Diaz, Sarbanso, Dolsano Maniania, Tarpou Mourtha, Sanamatou Dori Samatou, Alberto Sanamatouf, Gasparde Mansi, Tarnos Pablo, Dimitri Lamonso, Lorenzo Lazo, Dilo Houtanansa, Dartanio Maniania, Caranto Benito, etc. Il est, en effet, le sujet universel de la confusion généralisée et inextricable de l’imaginaire et du réel provoquée par la mort invisible, la disparition fondatrice. Aussi bien Messie-Koï d’Alioum Fantouré[17], Baba Toura Le Bituré de Mongo Beti[18] ou le colonel Bwakamabé na Sakadé d’Henri Lopes[19], que l’empereur centre-africain Bokassa, l’ougandais Idi Amin Dada, le tchadien François Tombalbaye, le burundais Michel Micombero ou le rwandais Juvénal Habyarimana. Car les personnages de roman ne sont pas moins réels que les chefs d’État réels ne sont imaginaires. Le colonialisme des ombres, en colonisant l’imaginaire, en l’assujettissant aux apparitions ambivalentes, aux demi-vies incertaines des morts de l’Indépendance, institue en postcolonie, comme le montre Joseph Tonda, l’imaginaire en force politique réelle[20]. La nécropolitique des dictatures postcoloniales tient à cette force de l’imaginaire national hanté par la mort.

Martillimi Lopez, c’est bien sûr Mobutu. S’il ne se fait pas appeler comme Mobutu, reclus dans son « Versailles de la jungle » à Gbadolite, le « Louis XIV du Zaïre »[21], il a néanmoins comme Louis XIV à son service un Vauban national. Labou Tansi multiplie les allusions : incapable de prononcer le mot « protestation », c’est en signe de « prostate », que Martillimi Lopez lance une pierre sur l’ambassade des États-Unis[22]. Mais Mobutu n’est pas seulement un chef d’État choisi par les Belges et les Américains pour servir les intérêts extractivistes du Nord-Monde. La représentation des peuples colonisés et postcolonisés comme transformés en objets passifs de leur propre histoire par le choc fatal de l’expansion impériale et (ajoute Labou Tansi) cannibale du capitalisme occidental – ce qu’on a appelé le Système-Monde –, fût-ce pour s’en indigner, fait encore droit à l’idée que les occidentaux se font de leur propre prééminence dans l’art d’anéantir purement et simplement le passé des peuples par le présent de leur dépendance matérielle, militaire, économique et politique. C’est préjuger que tout ce qu’ils provoquent ailleurs se produit exclusivement selon leurs spécifications.

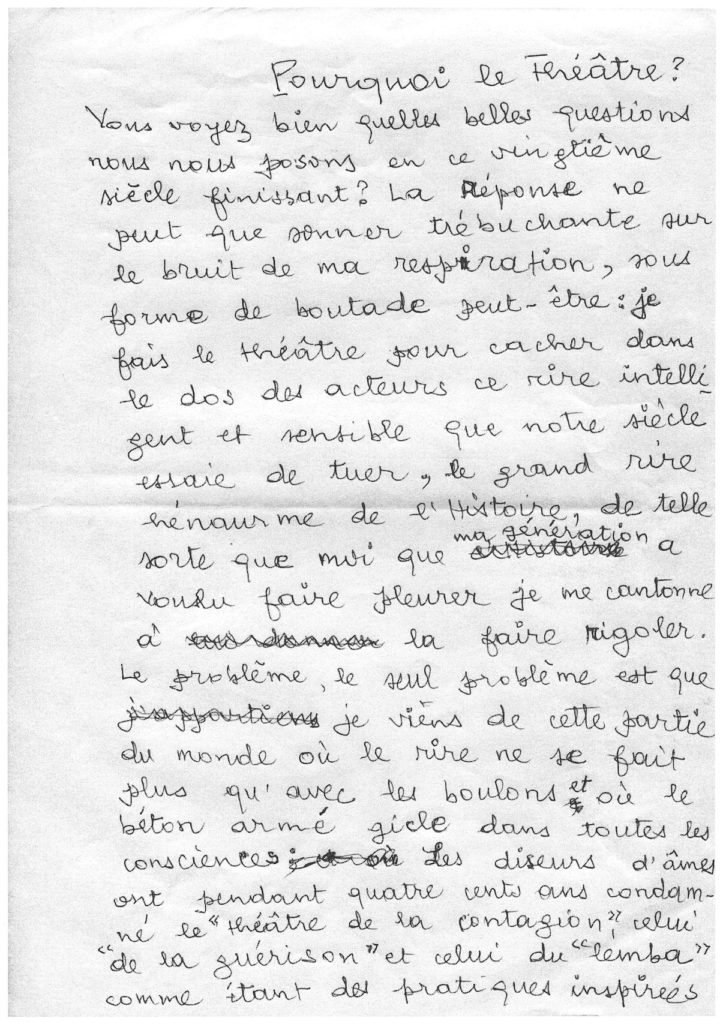

Pourquoi le théâtre ?

Sony Labou Tansi

Vous voyez bien quelles belles questions nous nous posons en ce vingtième siècle finissant ? La réponse ne peut que sonner trébuchante sur le bruit de ma respiration, sous forme de boutade peut-être : je fais le théâtre pour cacher dans le dos des acteurs ce rire intelligent et sensible que notre siècle essaie de tuer, le grand rire hénaurme de l’Histoire, de telle sorte que moi, que ma génération a voulu faire pleurer, je me cantonne à la faire rigoler. Le problème, le seul problème est que je viens de cette patrie du monde où le rire ne se fait plus qu’avec les boulons et où le béton armé gicle dans toutes les consciences. Les diseurs d’âme ont pendant quatre cents ans condamné le « théâtre de la contagion », celui de la « guérison » et celui du « lemba » comme étant des pratiques inspirées par le démon en personne. Ni le théâtre des nkoloba, ni celui des jumeaux n’ont échappé à la sentence des missionnaires. De même qu’aucune des grandes expressions théâtrales kongo n’a réellement contourné la guillotine coloniale. Le théâtre dénommé de l’« insulte publique » ne pouvait pas survivre à la censure esthétique et politique, étant le laboratoire exact des idées et de comportements, l’endroit où se fomentaient les mœurs et où le peuple venait contempler ses laideurs, ses paresses, ses coups de génie, ses sautes d’humeur, ses faims fondamentales, ses naïvetés… Nous le savons maintenant : l’Histoire fait mal au rire, le rire fait mal au statu quo ; mais comme disent les Kongo : la seule bouche d’où le rire ne sort jamais vivant est celle de la médiocrité. Sans rancune et sans hargne, j’essaie de faire naître au milieu de la cité ce rigolement majuscule qui permet aux hommes de se guérir de la plus grosse maladie qui les mine : le mal à l’âme. Faire du théâtre pour moi (si cette boutade peut servir de réponse) c’est répéter la vie par le biais d’un assassinat : l’assassinat perpétuel du mensonge. Dans un monde pris en otage par le vertige de l’artifice et du faux clinquant, faire le théâtre c’est construire le laboratoire de mœurs où le quotidien épouse la vie. Et maintenant la question bateau : pourquoi le théâtre à Limoges et dans le Limousin ? Sur ces terres du Limousin, j’ai le sentiment de venir à une espèce de rituel moderne : j’assiste à la danse des différences. Ici se noue une véritable initiation à l’espérance. C’est ambitieux de le penser de cette manière, mais je crois que nous construisons des portes au siècle qui vient, celui dont Malraux disait qu’il serait spirituel ou ne serait pas.

Sony Labou Tansi, « Pourquoi le théâtre ? »

Trois feuillets manuscrits non datés

Cités dans Nicolas Martin-Granel et Julie Peghini (dir.), La Chair et l’Idée : théâtre et poèmes inédits, lettres, témoignages, écrits et regards critiques. Sony Labou Tansi en scène(s),

Besançon, Les Solitaires Intempestifs, coll. Du Désavantage du vent, 2015,

p. 159-161.

Pour comprendre le théâtre de Sony Labou Tansi, sa portée politique, la portée éminemment politique de tout son théâtre, c’est-à-dire aussi bien de celui de Jean-Paul Delore et Dieudonné Niangouna, il faut lire « Donner du souffle au temps et polariser l’espace »[23]. Si, en effet, Labou Tansi y concède que, malgré les résistances, les oppositions nationalistes et l’indépendance « en état de siège » de l’Afrique, phagocitée par la « civilisation ensorcelante » de l’Occidental, le monde noir et ses créativités se sont d’une manière globale « rendus », il y affirme aussi qu’ils ont conservé « ce qui chez l’être humain est irréductible : la foi psycho-dramatique en l’existence, si vous voulez, la conscience d’être »[24]. C’est pourquoi, à l’opposé du théâtre occidental de salles à heures fixes qui montre une illusion de réalité à seule fin d’« épater », c’est-à-dire de dominer, « l’Africain épingle son être entier », « se joue » tout entier, dans la comédie à vie, le spectacle dramatique, tragique ou comique, de l’existence qu’il joue en permanence et qui constitue son « art de vivre », sa « manière d’humaniser ».

Chaque pièce de Sony Labou Tansi, comme Machin la Hernie, ne fait qu’extraire une séquence de cette théâtralité de l’existence postcoloniale. La demi-vie de la vie et demie est aussi bien « la vie, quoi »[25], ce surplus d’existence théâtrale, spectaculaire et spectrale, dans lequel le postcolonisé insère « ses folies, ses espoirs, sa vision du monde », qui sont « avant tout métaphysiques »[26]. Si Labou Tansi a bien, comme il l’écrit en 1973 à Françoise Ligier, « failli prendre Mobutu au sérieux »[27], c’est précisément dans la mesure où, comme le soutenait son ami Henri Lopes dans Le Pleurer-Rire, le potentat postcolonial « n’est pas seulement un grand chef d’État, mais aussi un artiste et un metteur en scène de tout premier plan »[28], et que, dans cette mesure, il engage pleinement cette foi irréductible en l’existence toujours vivante sous l’anéantissement racial et colonial. La conviction, que déclare Labou Tansi dans le recueil de poèmes La Vie privée de Satan, de ne pas être Noir, « une goutte d’urine cosmique », « le pain quotidien de l’Occident », mais « un doigt de lumière / Pour une terre / Qu’on n’a pas encore créée »[29]. Ni un « humain de carrière » (le Blanc), ni un « sauvage de carrière » (le Noir), mais « un apprenti-humain »[30].

Et s’il a seulement failli prendre Mobutu au sérieux, c’est parce qu’il aurait fallu que celui-ci se maintienne à la hauteur du maréchal Bwakamabé Na Sakkadé, le potentat du Pleurer-Rire, ou de Martillimi Lopez, du point de vue de ce besoin d’affirmer en postcolonie une pratique de l’existence susceptible, comme le dit Martillimi Lopez, de « rendre le monde au monde »[31]. Aussi Martillimi Lopez n’est-il pas Mobutu. Ses folies, ses espoirs et sa vision du monde, sont autrement plus grands, plus risibles, plus douloureux, plus profonds et plus superficiels, et surtout plus mêlés, plus près de satisfaire le « besoin fondamental d’expression totale » qui est le but et la logique profonde du spectacle, que ne le sont ceux de Mobutu. Les circulations sont nombreuses entre Le Pleurer-Rire et Machin la Hernie, dont les auteurs échangèrent les manuscrits en cours d’écriture. Comment ne pas voir dans « Lopez » une allusion à Henri Lopes ? Les « ah », les « cons de leur maman », qui ponctuent les deux textes comme s’ils étaient écrits d’une même voix[32]. Il y a fort à parier que Bwakamabé Na Sakkadé et Martillimi Lopez sont nés en même temps d’une même déception à l’égard de Mobutu – d’une déception suscitée par son impuissance à « s’atteindre », à « se porter atteinte » et à « porter atteinte »[33]. Non pas d’une déception politique au sens où l’Occident comprend (et restreint) la politique : la frustration, toujours complice de l’esprit de domination, de ne pas être soumis à un pouvoir national assez mûr, assez constructif et puissant, pour garantir à ses sujets les bénéfices matériels, moraux et culturels, de son hégémonie historique sur le reste du monde. Mais d’une déception théâtrale et donc métaphysique – c’est-à-dire, du point de vue des postcolonisés : politique – puisqu’il n’y a de leur point de vue de véritable politique que celle qui leur garantit la possibilité d’une pleine expression de leurs manières propres d’exister l’humanité.

Le théâtre de Labou Tansi est, dans cette mesure, autrement un théâtre de combat qu’Une saison au Congo ou La Tragédie du roi Christophe de Césaire. Il ne met pas en scène l’effondrement tragique, sacrificiel, d’une royauté noire postcoloniale, caribéenne (Henri Christophe 1er) et panafricaine (Lumumba), insurgée et trahie. Il fait, par-delà l’effondrement, ou plutôt du cœur même de l’effondrement, lui-même œuvre de ré-existence. Lorsqu’il est question dans le théâtre de Sony Labou Tansi de « danser une macumba »[34] contagieuse, il s’agit en réalité de faire une macumba au sens premier du terme, celui que lui ont donné les esclaves yoruba, fon ou bantou de l’Atlantique noire, celui que maintiennent aujourd’hui vivant les « religions » afro-brésiliennes de l’Umbanda et du Candomble à travers le culte des orixas : c’est-à-dire de faire un travail magique, rituel, de guérison et de renaissance – de réparation ou de recréation ontologique. Car les « religions » afro-brésiliennes de la macumba, autant, d’ailleurs, que les danses nées de la traite négrière, la samba carioca, le maloya réunionnais, le bigidi guadeloupéen, sont avant tout des laboratoires d’existence post-traumatique où des rescapés de la mort invisible coloniale, des presque-morts/presque-vivants, tentent depuis la cale abyssale du navire négrier où le monde a sombré, titubants, de réexister, de maintenir intacte et plus déterminée que jamais leur conscience d’être sous la dislocation générale, et de rendre le monde au monde, de recosmogoniser le Système-Monde qui les a capturés. Seul celui ou celle qui n’a jamais eu à exister depuis le désastre, depuis la pure et simple négation de ses réels, depuis sa propre et totale invisibilisation – depuis les deux dents seules subsistantes d’un cadavre sans sépulture –, seul l’existant de carrière pourrait prétendre qu’il n’y a rien de politique dans un tel théâtre.

Le reconnaître, c’est aussi reconnaître que le choc de la colonisation n’a, aussi violent fût-il, pas réussi à être fatal. C’est se placer du point de vue du colonisé et de la part active qu’il a pris au contact avec l’Euro-Occidental. La représentation selon laquelle les coloniaux occidentaux auraient été par leur brutalité les seuls agents déterminants de l’histoire postcoloniale fait encore droit à ce que Labou Tansi appelle « l’égo-historisme européen »[35] : à la théorie historique européenne coloniale, foncièrement égocentrique et narcissique, que sous-tend une physique positive du seul pouvoir créé par la conquête, conservé par la coercition et réduit à sa plus grande capacité à infliger des dommages[36]. C’est avoir la bêtise de croire que le présent imposé par la force la plus grossière, la plus dénuée d’esprit jusque dans la métaphysique qui l’accompagne et la justifie, peut être assez puissant pour effacer le passé ; avoir l’arrogance de penser que le passé des peuples soumis n’est pas assez puissant pour durer dans leur présent – n’a pas été assez puissant pour durer dans tous leurs présents, pour s’y recréer et les transformer. C’est enfin avoir la naïveté de penser que la « civilisation » sans condition – négatrice de toutes les conditions civilisationnelles qui rendent l’existence vivable, Labou Tansi dit : « socio-économiques, psychologiques et parapsychologiques, voire simplement écologiques »[37], et donc négatrice du passé – puisse sérieusement fournir son imaginaire, entendons un imaginaire viable, suffisamment réel, à la rencontre coloniale. Il est remarquable que le peuple de l’archi-réflexivité philosophique ignore à ce point combien sa rencontre ratée avec les autres n’est jamais parvenue, pour ainsi dire, à prendre corps, jusque dans son propre imaginaire, à s’épaissir en métaphysique sous la forme d’une image authentiquement active, performative et transformative, que par la force imageante des colonisés, non pas pour, selon la fameuse expression de Rousseau, muer la force en droit, mais pour faire entrer le colonisateur et donner sens à son intrusion dans la seule histoire qui tienne et qui dure au-delà du désastre qu’elle a été : celle des civilisations plurimillénaires qu’il a tenté de phagocyter avant d’être dévoré par elles.

En 1979, à propos de Machin la Hernie, Labou Tansi confie encore à Françoise Ligier : « je suis en train de monter et je crois que c’est bien le mot mon nouveau roman. Je veux en faire un film »[38]. Non pas parce qu’il se prêterait à une adaptation cinématographique, mais parce que, comme « la plupart des régimes africains »[39], il est cinématographique – c’est-à-dire relève exclusivement de la logique du voir (faire voir et se faire voir). Joseph Tonda a forgé l’adjectif « écranique » pour désigner ce mode d’être propre à l’espace-temps postcolonial, qui tient tout entier dans l’éblouissement d’une apparition spectrale, simultanément visibilisante (brillante sur une surface lumineuse) et invisibilisante (aveuglante, « faisant écran » par son extrême luminosité même). Une manière d’exister-briller sur le seuil de la lumière et de l’ombre qu’est la matangapostcoloniale comme cette sorte de non-lieu théâtral, hétérotopique, véritable royaume des acteurs où se produisent toutes les intensifications de la réalité, les transes de toutes sortes (transactions, transports, transgressions), qui, ajoute Tonda, sont « aussi bien des intensifications de la réflexivité et sa limite »[40] – c’est-à-dire des intensifications de la conscience d’être en postcolonie que le postcolonisé oppose à la « conscience de tracteur »[41] importée en boîtes d’Europe en échange des matières brutes africaines. Cinématographique, Machin la Hernie l’est donc au sens même où, à rebours du « ciné-vision » d’essence américaine, « en salle classique, sur une scène classée, dans des espaces lumineux programmés et finis », « de quoi mettre Shakespeare et Molière sur le cul »[42], il est la libre écriture communicative d’un mouvement vital de réexistence seul susceptible d’intensifier la réalité et la réflexivité « par la sueur, la respiration, la couleur des voix, l’explosion des cœurs, le choc des peurs, l’anecdote, le on-dit, l’univers même du souffle, la palabre des non-dits, la fête-massacre des comportements qui naissent et meurent… »[43].

Or Nicolas Martin-Granel a raison de rapprocher la cinématographie de Machin la Hernie de la notation de Labou Tansi selon laquelle ses idées sont « porno ». La cinématographie de la réexistence postcoloniale est aussi une pornographie. Après avoir énuméré les différentes manières par lesquelles il avait donné à « une amie célibataire » « tout ce dont elle rêvait : la meilleure part du gâteau, la vague et l’encensoir, le vent dans les gardénias, le salut à la lune, la flèche au but, le long courrier des Tropiques, le missionnaire, bien sûr, tout, quoi », le narrateur du Pleurer-Rire, faisant explicitement allusion au premier roman de Labou Tansi, adresse à son lecteur un « Yéhé ! Vous allez croire que je me vante, mais je vous assure qu’alors, c’était vraiment ce qu’on appelle ‘‘la vie et demie’’, comme je l’ai lu quelque part, depuis lors »[44]. L’apparition écranique généralisée du mort invisible (la vie et demie) prend la forme de ce que Tonda appelle un « corpsexualisme »[45] généralisé : c’est sous l’aspect d’un « corps-sexe » sorti de la mort que la mort vient hanter l’imaginaire postcolonisé. Lumumba, l’indépendance avortée, réexiste sous les traits d’une « bête de sexe ». La célibataire, la concubine ou la femme libre du quartier des « évolués », la ndumba[46], dont le corps-sexe éblouissant, « terrific », « incendie les boyaux », tue les yeux : « mademoiselle de mon cœur aveugle »[47] de Martillimi Lopez. La jeune fille parentalisée par le potentat : « toi, ma fille tu es bonne, parlons de ton corps, parlons de tes dents, et tes poils, comment tu fais pour les avoir si longs, parlons de tes seins »[48]. Mais aussi le dictateur lui-même, le « mâle national » « casse braguettes »[49]. Une même bombe sexuelle, foncièrement ambivalente, mâle et femelle, un même corps-sexe androgyne, que la peinture urbaine représente à Kinshasa sous la figure de Mobutu associé à Mami Wata[50], la sirène fétiche, déesse des eaux, aussi séduisante que mortellement dangereuse, peinte sur le mur du célèbre bar La Sirène à Mikalou, un quartier de Brazzaville, sous les traits d’une femme blanche à lunettes, aux chairs épanouies, avec le bas du corps en queue de poisson ; Mobutu en Mami Wata (ou l’inverse) renouant ainsi avec la représentation originaire de la Sirène au Nigéria, qui condense dans un même corps-sexe l’esprit mâle (époux) et l’esprit femelle (épouse)[51].

C’est bien comme fétiche que le postcolonisé réexiste dans la mort sous la forme du commandement postcolonial[52] : le roi du Zaïre, Mobutu, dont la légende dit qu’il est né sur le fleuve, « Noé » congolais vivant sur le Kamanyola, un navire-palace, parlant avec l’eau auprès de laquelle il prend conseil, accostant de nuit les rives du fleuve pour pratiquer « le mythe du cargo », ouvrant le ventre du Kamanyola pour en déverser sous les ovations de la foule une abondance de biens matériels, lançant, de même que Martillimi Lopez « distribue de l’argent quand il a fini de faire ses courses »[53], du pont du navire des liasses de billets portant son effigie, c’est-à-dire, comme le note Patrice Yengo[54], son hologramme, son mukuyu (spectre, fantôme ou diable), qui marque sa puissance nocturne dans l’invisible. Il faut ne pas avoir accès à d’autre esthétique du théâtre que celle de la production d’une illusion logique de réalité, assise dans son fauteuil, comme dit Labou Tansi[55], « dans le sens de l’Histoire de la ‘‘Civilisations’’ », pour soutenir comme le fait Achille Mbembe[56] qu’il s’agirait à travers cette zombification du commandement de refabuliser l’univers de sens des « gens du commun », d’enchanter « la plèbe » afin de la conforter dans son impouvoir. Ça, c’est la fonction du théâtre occidental dans la mesure où, substituant des pratiques scénologiques aux pratiques mystiques, il forge une sorte de « fétiche sans dieu »[57] – ou plutôt sans autre dieu que la propagande civilisationnelle. Ramenée ainsi à cette sorte de « besogne magouillante »[58], le métier d’acteur porte alors en lui, comme le sexe auquel il est apparenté, une forme de honte indélébile. Mais, note Labou Tansi, à propos du théâtre africain, « chez nous, par contre, le nzonzi était l’homme adoré et envié de tous ; il avait les meilleures faveurs et la meilleure admiration ; on louait ses services pendant les fêtes, pendant les deuils, pendant les cultes… »[59]. Si Labou Tansi a failli prendre au sérieux Mobutu, c’est en tant qu’acteur, c’est-à-dire comme nzonzi, comme médiateur ; s’il lui a fallu créer Martillimi Lopez, c’est parce qu’il fallait créer un médiateur plus puissant, un fétiche plus chargé, plus efficace que le roi du Zaïre. Le théâtre de Labou Tansi, comme le « théâtre de la guérison », le Kingizila, dont il revendique l’héritage[60], requiert l’acteur comme ce médiateur qui va, pour reprendre une expression de Dieudonné Niangouna[61], « embrasser » le mal qui frappe la communauté, l’endosser entièrement à lui seul, s’en atteindre et s’y jouer pleinement pour le déjouer et l’extirper du corps social. Comme les acteurs des Maîtres fous filmés par Rouch qui incorporent violemment les dieux de la civilisation et de la technique, c’est-à-dire de la colonisation, pour s’en guérir.

Qui est Martillimi Lopez ? Certainement pas une métaphore de l’impuissance de l’Afrique à s’auto-gouverner. Car la représentation eurocentrée du tyran noir mégalomane, sanguinaire, kleptocratique et folklorique, est une contre-représentation néocoloniale et raciste de la gouvernementalité blanche, démocratique, pacifique et raisonnée, qui vise avant tout à dissimuler l’inséparabilité du présent africain et du présent occidental. L’image photographique de Valérie Giscard d’Estaing, Président de la République française, assis aux côtés de Mobutu, coiffé de la même toque en peau de léopard, est à cet égard explicite. Ce que Martillimi Lopez dit encore, faisant allusion aux « bérets verts » de Kolwezi, en parlant du Président français comme d’un « collègue de même hernie »[62], c’est-à-dire procédant de la même nécropolitique nationale.

Il est d’ailleurs remarquable que l’ontologie (nécro)politique de la postcolonie coïncide singulièrement avec ce qui constitue le noyau ontologique de l’imaginaire philosophique de la modernité européenne, tel que l’expriment exemplairement (dans le sillage du théosophe Jacob Boehme que Leibniz honorait et que Hegel considérait comme son précurseur inspiré) les Recherches sur la liberté humaine de Schelling[63], que Heidegger considérait comme une introduction à « l’universel de la philosophie »[64] (c’est-à-dire à l’universel européen) : toute existence humaine est par nature insurrectionnelle, consiste dans un surgissement hors de l’origine abyssale, hors des profondeurs insondables de l’identité absolue où sombre sa différence ; chaque homme n’advenant à la vie qu’en convoitant aveuglément et frénétiquement la lumière, qu’en désirant paraître sous la forme d’une existence lumineuse, d’une apparition littéralement « phantastique », brillante, éblouissante (occultant sa provenance), en rébellion contre le fond obscur de la mort où elle s’origine. Ce que dit cette coïncidence des ontologies, c’est la localisation en réalité commune de l’Europe impériale et de la postcolonie africaine, leur appartenance à un même espace de bout en bout dominé par la même logique « cosmocidaire » qui confond œuvre de civilisation et œuvre de mort – qui, pour reprendre un philosophème puissant (c’est-à-dire dotée d’une forte agentivité) de l’imaginaire schellingien fait naitre la lumière des ténèbres[65]. Une commune localisation de l’Européen et de l’Africain qui n’étonne que l’Européen encore aliéné à ce que le philosophe colombien Santiago Castro-Gomez a caractérisé comme l’épistémologie du « point zéro »[66] (qui érige le sujet universel des sciences européennes en sujet neutre détaché de toutes les relations effectives – sociales, raciales, sexuelles, etc. – dans lesquelles il entre avec son monde), mais qui n’étonne pas celui que Labou Tansi appelle en 1981 « l’homme du Tiers-Monde » (c’est-à-dire du « monde de demain »), puisque l’homme du Tiers-Monde qui croirait en « une science universelle, neutre et synonyme de la vérité absolue » ne pourrait être « qu’un niais, un faible d’esprit et de raison »[67]. Si la mort se mêle de tout au Congo, c’est bien parce que la mort est depuis longtemps devenue le seul Dieu des « Gens du Nord et Compagnie »[68].

L’universalité de Martillimi Lopez, du dictateur africain est là : il est d’abord contraint de penser comme Schelling, comme Hegel, comme Heidegger. Son universel est l’universel situé colonial – le même particularisme universalisé. La « même galère », dit Labou Tansi[69]. Le mal qu’il joue et où il se joue est ce qu’Artaud appelait « le mal blanc »[70]. Pratiquer le culte du cargo comme le fait Mobutu, devenir « la Bête » ou Mami Wata[71], le fétiche de la zombification des hommes et des femmes par l’esprit de la marchandise et de l’argent, la déesse des eaux létales née du contact colonial sur toutes les rives de l’Atlantique noire (qu’on appelle Maman dlo en Martinique, Iemanja au Brésil, Yemana aux États-Unis, LaSiren à Haïti), c’est introduire l’histoire coloniale dans l’imaginaire réel des colonisés, c’est-à-dire le transfigurer dans leurs propres catégories pour en révéler et en éprouver la dimension métaphysique, c’est-à-dire concrètement politique, par quoi elle engage l’existence plus profondément et plus universellement qu’elle ne le pense. La rapacité du potentat est celle du capitalisme sauvage non médié par l’illusion démocratique, substanciée sous la forme d’une avidité sexuelle, dont Joseph Tonda souligne le caractère foncièrement improductif[72]. Martillimi Lopez, fétiche du Souverain moderne, exprime clairement l’identité (sexuellement ambivalente) du pouvoir phallocratique et de la Sirène : « le sexe n’est pas un objet de luxe, ce n’est pas un objet d’agrément, il n’est pas un ustensile de toilette, c’est un bien de l’État »[73]. En cela réside son caractère pornographique, son impuissance, on devrait plutôt dire son impuissante puissance. Asservie par le fétiche de la valeur, l’activité sexuelle est, comme pure consumation d’énergie, le fait d’un puissant sujet automate, hédonisme de la jouissance : « toute la nuit on entend son croassement limpide de crapaud national vêtu de ma fonction de mammifère de la nation, sois bonne, sois bonne, on entend son hoquet et son hennissement dans le bruit de chair tendue, il miaule, il beugle, il chante pendant »[74]. Mais cette puissance « d’amant national »[75] est aussi son impuissance : l’« eau nationale »[76], son « eau kaki »[77] qu’il jette aux femmes et à laquelle on attribue à tort des grossesses, est une « eau pourrie »[78]. Fétiche de la puissance de l’État patriarcal (patrilinéaire), du pouvoir sexuel des mâles sur le corps des femmes, de la « capabilité » à (faire) jouir, le corps-sexe porno est en même temps le fétiche de son impuissance, de son incapacité. C’est sous cette perspective qu’il faut considérer toutes les réalisations performatives et écraniques de Mami Wata ; par exemple les apparitions de Nicki Minaj et de ses clones à Brazzaville et Kinshasa, comme de la chanteuse brésilienne Anitta (particulièrement le titre « Vai malandra »[79]) ou de la chanteuse camerounaise Reniss (les titres : « La sauce »[80] et « Pilon »[81]). Ce qui se diffuse par elles à travers la diaspora africaine est indissociablement une image puissamment attractive du capitalisme mondial et de son improductivité – la plus puissante critique du capitalisme patriarcal par des postcolonisées, parce qu’elle agit au cœur des imaginaires mondialisés.

L’androgynie de Martillimi Lopez, ou plutôt son hermaphrodisme, comme son impuissance, a pour nom « sa Hernie ». L’excroissance abdominale d’une « viande imbécile »[82] et molle, un « machin »[83] vraisemblablement dû à une hypertrophie de la prostate, tant elle pue l’« urine amère »[84]. Patrice Yengo a consacré un ouvrage entier, et important, au délitement de l’ordre placentaire, matrilinéaire, consécutif à l’intrusion de la modernité néo-libérale dans le bassin du Congo[85]. La grosse et grasse hernie que Martillimi Lopez ne cesse de rouler est la métonymie de ce délitement – et donc de cette intrusion. Elle signifie la rupture du lien qui unit dans l’ordre placentaire le ventre anatomique de la femme, le vumu, et le ventre lignager, clanique, le moyo, lieu de la substance sorcellaire (le kundu), de la force vitale protectrice et structurante du groupe. Le potentat phallocratique et patriarcal, dérobant aux femmes la puissance de procréer dans l’ordre lignager, rabaisse le ventre féminin à sa seule existence anatomique, c’est-à-dire à sa valeur de consommation pornographique, et, s’attribuant par gonflement herniaire un ventre gestationnel (« j’ai mon peuple dans ma hernie »[86]), institue un système étatico-lignager, dont le principal résultat est, comme le montre Yengo, de défaire le régime d’alliances inter-claniques structurellement lié au matrilignage au bénéfice d’un régime exclusif de filiation nationale – d’un régime de parentalisation à partir du masculin. Voilà ce qu’est Martillimi Lopez : un mâle procréant par auto-bouturage, sans tenir sa witchcraft substance, son pouvoir de filiation, comme oncle, du ventre d’une sœur, mais se l’auto-attribuant comme Père de la nation – un mâle avec un ventre de femme postiche, un machin la hernie. Un fétiche du vol de la maternité aux femmes, par quoi, en Afrique centrale, comme d’ailleurs en Amazonie[87], commencent tous les mythes de l’imposition du patriarcat aux communautés matriarcales. Une usurpation de la vie, de la force vitale reproductrice et protectrice du ventre féminin, par « un mec » comme dit Niangouna[88]. Une image inversée de Mami Wata (ou de Iemanja) qui est une image féminine de l’État patriarcal capitaliste[89] – dont on peut se faire une idée assez exacte en considérant le personnage principal de Hyènes, le film culte de Djibril Diop Mambéty[90] : Linguère Ramatou. Un mec, qui est une femme avec son corps de mec, ou une femme, qui est un mec avec son corps de femme… peu importe. Foncièrement un mec. Puisque le patriarcat capitaliste procède très exactement à la destruction de la socialité matrilinéaire par l’avènement d’un sujet viril hermaphrodite. L’hermaphrodisme viril définissant in fine la condition de l’humanité en postcolonie – la condition spectrale de la vie et demie sous laquelle la mort invisible revient hanter le socius. Il est frappant de voir que la métaphysique européenne de la naissance dans la nuit profonde de la mort se comprend elle-même comme une métaphysique virile, qui, comme l’écrit Schelling dans les Recherches sur la liberté humaine, s’attirera à coup sûr « les lamentations des bonnes femmes » (Die weibischen Klagen[91]) inaptes à comprendre que le « ventre maternel » (Mutterleibe[92]) d’où naît l’enfant (comme la Terre où germe la semence) est une cavité obscure « privée d’entendement » – bref, une Hernie. C’est pourquoi, comme l’a remarquablement analysé Nicolas Martin-Granel[93], le seul espoir du postcolonisé pour Sony Labou Tansi est, au-delà de la boue du sexe où le maintient son hermaphrodisme viril, de devenir femme. La pire chose pour Martillimi Lopez n’est-elle pas d’apprendre qu’après lui, c’est une femme qui sera au pouvoir ?… « Alors, il aboie comme un vrai chien »[94]…

Notes

[1] Aimé Césaire, Une saison au Congo, Paris, Seuil, coll. Points, [1966] 2001.

[2] Patrice Lumumba, « Discours du 30 juin 1960, jour de la proclamation de l’Indépendance du Congo » : « Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd’hui dans l’entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d’égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c’est par la lutte qu’elle a été conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n’avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. »

[3] Sony Labou Tansi, L’État honteux, Paris, Seuil, 1981. Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, Paris, Revue Noire Éditions, 2005. Machin la Hernie, texte de Sony Labou Tansi, mise en scène de Jean-Paul Delore, création en avril 2016 au Tarmac (Paris).

[4] Aimé Césaire, Une saison au Congo, op. cit., p. 129.

[5] Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 105.

[6] Sony Labou Tansi, La Vie et demie, Paris, Seuil, 1979, p. 94 et suiv.

[7] Formule consacrée de la conscience historique d’un impérialisme caractérisé par l’anti-morale à Libreville. Voir Joseph Tonda, L’Impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements, Paris, Karthala, 2015, p. 91.

[8] Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 106. Toujours orthographié avec un « t » dans Machin la Hernie quand il s’agit des Flamands (Belges).

[9] Aimé Césaire, Une saison au Congo, op. cit., p. 131.

[10] Joseph Tonda, L’Impérialisme postcolonial, op. cit., p. 107.

[11] Voir Patrice Yengo, Les Mutations sorcières dans le bassin du Congo. Du ventre et de sa politique, Paris, Karthala, 2016, p. 239.

[12] Sony Labou Tansi, La Vie et demie, op. cit., p. 13 et suiv.

[13] Voir Achille Mbembe, De la postcolonie, Paris, Karthala, 2000.

[14] Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 273.

[15] Joseph Tonda, L’Impérialisme postcolonial, op. cit., p. 188.

[16] Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 30.

[17] Alioum Fantouré, Le Cercle des tropiques, Paris, Présence africaine, [1972] 1991.

[18] Mongo Beti, Perpétue et l’habitude du malheur, Rouen, Éditions des peuples noirs, [1974] 2016, Remember Ruben, Paris, Le Serpent à plumes, [1974] 2001 et La Ruine presque cocasse d’un polichinelle, Paris, Le Serpent à plumes, [1979] 2003.

[19] Henri Lopes, Le Pleurer-Rire, Paris/Dakar, Paris, Présence africaine, [1982] 2003.

[20] Voir par exemple Joseph Tonda, L’Impérialisme postcolonial, op. cit., p. 115.

[21] Voir Jean-Pierre Langellier, Mobutu, Paris, Perrin, 2017.

[22] Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 278. Mobutu mourra en 1997 de son cancer de la prostate.

[23] Sony Labou Tansi, « Donner du souffle au temps et polariser l’espace », Encre, sueur, salive et sang, Paris, Seuil, 2015, p. 65-71.

[24] Ibid., p. 70.

[25] Henri Lopes, Le Pleurer-Rire, op. cit., p. 71.

[26] Sony Labou Tansi, « Donner du souffle au temps et polariser l’espace », art. cité, p. 70.

[27] Voir Nicolas Martin-Granel, « La naissance d’un monstre. Pour renommer le roman préféré de Sony Labou Tansi », dans Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 8. On trouvera ce texte reproduit dans ce numéro de la revue thaêtre : https://www.thaetre.com/2020/12/08/la-naissance-dun-monstre/

[28] Henri Lopes, Le Pleurer-Rire, op. cit., p. 109.

[29] Sony Labou Tansi, Poèmes, édition critique coordonnée par Claire Riffard et Nicolas Martin-Granel, Paris, CNRS Éditions, 2015, p. 433.

[30] Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 289.

[31] Ibid., p. 25.

[32] La proximité des deux écrivains est attestée par l’exergue de La Vie et demie : « à Henri Lopes […] puisque en fin de compte je n’ai écrit que son livre. »

[33] Sony Labou Tansi, « Donner du souffle au temps et polariser l’espace », art. cité, p. 66.

[34] Voir Sony Labou Tansi, La Peau cassée, Paris, Éditions Théâtrales, 2006, p. 55.

[35] Sony Labou Tansi, « Donner du souffle au temps et polariser l’espace », art. cité, p. 69.

[36] Voir Marshall Sahlins, La Découverte du vrai sauvage, Paris, Gallimard, 2007, p. 144.

[37] Sony Labou Tansi, « Donner du souffle au temps et polariser l’espace », art. cité, p. 68.

[38] Sony Labou Tansi, Lettre à Françoise Ligier de 1979, citée par Nicolas Martin-Granel, « La naissance d’un monstre. Pour renommer le roman préféré de Sony Labou Tansi », art. cité, p. 13.

[39] Ibid.

[40] Joseph Tonda, L’Impérialisme postcolonial, op. cit., p. 76.

[41] Voir Sony Labou Tansi, Conscience de tracteur, Nouvelles Éditions Africaines du Sénégal, Dakar, 1979.

[42] Sony Labou Tansi, « Quel théâtre dans un monde atteint d’un vicieux traumatisme cinématographique d’essence américaine ? », Encre, sueur, salive et sang, op. cit., p. 128.

[43] Ibid., p. 129.

[44] Henri Lopes, Le Pleurer-Rire, op. cit., p. 229.

[45] Joseph Tonda, L’Impérialisme postcolonial, op. cit., p. 156.

[46] Patrice Yengo, Les Mutations sorcières dans le bassin du Congo, op. cit., p. 99.

[47] Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 28.

[48] Ibid., p. 36.

[49] Ibid., p. 114.

[50] Voir Bogumil Jewsiewicki, Mami Wata. La peinture urbaine au Congo, Paris, Gallimard, 2003.

[51] Voir Joseph Tonda, La Guérison divine en Afrique centrale (Congo, Gabon), Paris, Karthala, 2002, p. 73.

[52] Voir Achille Mbembe, De la postcolonie, op. cit., p. 153.

[53] Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 277.

[54] Patrice Yengo, Les Mutations sorcières dans le bassin du Congo, op. cit., p. 88.

[55] Sony Labou Tansi, « Donner du souffle au temps et polariser l’espace », art. cité, p. 68.

[56] Achille Mbembe, De la postcolonie, op. cit., p. 153-154.

[57] Sony Labou Tansi, « Donner du souffle au temps et polariser l’espace », art. cité, p. 67.

[58] Ibid., p. 66.

[59] Ibid.

[60] Sony Labou Tansi, « Césaire, père du théâtre africain ? », Encre, sueur, salive et sang, op. cit., p. 97.

[61] Voir Dieudonné Niangouna, « Jouer Martillimi Lopez. Retour sur Machin la Hernie de Sony Labou Tansi », entretien réalisé par Jean-Christophe Goddard et Julie Peghini, thaêtre [en ligne], Chantier #5 : Machin la Hernie : théâtre monstre (coord. Jean-Christophe Goddard et Julie Peghini), mis en ligne le 8 décembre 2020.

[62] Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 253.

[63] F. W. J. Schelling, Recherches sur la liberté humaine, trad. Marc Richir, Paris, Payot, 1977.

[64] Martin Heidegger, De l’essence de la liberté humaine. Introduction à la philosophie, trad. Emmanuel Martineau, Paris, Gallimard, 1987, p. 12.

[65] F. W. J. Schelling, Recherches sur la liberté humaine, op. cit., p. 108 et suiv.

[66] Voir Santiago Castro-Gómez, La hybris del punto cero : ciencia, raza e ilustración en Nueva Granada (1750-1816), Bogota, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005, et en français : « Le chapitre manquant d’Empire. La réorganisation postmoderne de la colonisation dans le capitalisme postfordiste », revue Multitudes, n° 26, automne 2006.

[67] Sony Labou Tansi, « Brouillon de lettre aux sages-femmes d’une conscience », Encre, sueur, salive et sang, op. cit., p. 55.

[68] Sony Labou Tansi, « Lettre fermée aux gens du Nord et Compagnie », Encre, sueur, salive et sang, op. cit., p. 166.

[69] Ibid., p. 167.

[70] Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, dans Œuvres, Paris, Gallimard, 2004, p. 507.

[71] Voir Joseph Tonda, La Guérison divine en Afrique centrale, op. cit., p. 84 et suiv.

[72] Ibid., p. 85.

[73] Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 116.

[74] Ibid., p. 114.

[75] Ibid., p. 24.

[76] Ibid., p. 27, p. 99, p. 103 et p. 225.

[77] Ibid., p. 33, p. 93, p. 95, p. 115, p. 156, p. 192, p. 247 et p. 272.

[78] Ibid., p. 35, p. 50, p. 66 et p. 113.

[79] Anitta, Mc Zaac, Maejor, Tropkillaz & DJ Yuri Martins, « Vai malandra », album Vai malandra, 2017.

[80] Reniss, « La sauce », album La Sauce, 2016.

[81] Reniss, « Pilon », album Le Tendon, 2016.

[82] Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 83, p. 111 et p. 118.

[83] Ibid., p. 296 (entre autres occurrences).

[84] Ibid., p. 24 et p. 42.

[85] Patrice Yengo, Les Mutations sorcières dans le bassin du Congo, op. cit.

[86] Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 277.

[87] Voir Jean-Christophe Goddard, « L’étranger blanc. Contre-anthropologies amazoniennes du capitalisme colonial », revue Lignes, n° 60, octobre 2019, p. 133-148.

[88] Voir Dieudonné Niangouna, « Jouer Martillimi Lopez. Retour sur Machin la Hernie de Sony Labou Tansi », art. cité.

[89] Voir Rita Laura Segato, L’Œdipe Noir. Des nourrices et des mères, trad. Léa Gauthier, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2014, et son intervention « An exercice of Reciprocal Exegesis : What Africa tells the West in Brazil » lors du Festival Corpus Africana, Toulouse, 30 octobre 2018.

[90] Djibril Diop Mambéty, Hyènes (d’après La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt), prod. Pierre-Alain Meier et Alain Rozanès, couleurs, 110 min., 1992. Une version restaurée du film est sortie en janvier 2019. Voir la bande-annonce : https://vimeo.com/246980260

[91] F. W. J. Schelling, Sämtliche Werke, VII, p. 360.

[92] Ibid.

[93] Nicolas Martin-Granel, « La quadrature du texte ou l’énigme des quatre Le Quatrième Côté du triangle de Sony Labou Tansi », Genesis [en ligne], 33|2011, mis en ligne le 23 octobre 2013.

[94] Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, op. cit., p. 107.

L’auteur

Jean-Christophe Goddard est professeur de philosophie et chercheur au sein de l’équipe Transversalités Critiques et Savoirs Minoritaires (TRANSMIS) à l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Il coordonne le consortium interuniversitaire du Master EuroPhilosophie et les activités du Séminaire « Penser les décolonisations » créé en 2016 à l’Université de Toulouse 2 en coopération avec l’Université catholique de Louvain. Il est co-organisateur, avec le chorégraphe James Carlès, du festival biannuel Corpus Africana. Il est l’auteur de Brésilien noir et crasseux/Brazuca negão e sebento (trad. Takashi Wakamatsu, préface Eduardo Viveiros de Castro, Sao Paulo, n-1 edições, 2017). Il a publié également : « Guyane. Montagne d’or et résistances amérindiennes », revue Multitudes, n° 68, automne 2017 et « Tenkowa, le cargo céleste du monde blanc. L’extractivisme capitaliste au miroir de l’anthropologie amérindienne », revue Z, n° 12, Éditions Agone, 2018.

Pour citer ce document

Jean-Christophe Goddard, « Sony Labou Tansi et le théâtre des ombres », thaêtre [en ligne], Chantier #5 : Machin la Hernie : théâtre monstre (coord. Jean-Christophe Goddard et Julie Peghini), mis en ligne le 8 décembre 2020.

URL : https://www.thaetre.com/2020/12/08/sony-labou-tansi-et-le-theatre-des-ombres/

À télécharger

Sony Labou Tansi et le théâtre des ombres