En 2014, la chorégraphe Dominique Brun, entourée d’une équipe d’historiens-danseurs, réalise une deuxième recréation, à partir des archives, de la danse du fameux et scandaleux ballet Le Sacre du printemps (1913)[1]. En contraste avec la première « reconstitution historique » réalisée par Millicent Hodson et Kenneth Archer en 1987 avec le Joffrey Ballet, Sacre #2 de Dominique Brun propose une « hypothèse de reconstitution »[2] mettant en œuvre un rapport à l’archive qui tient, selon nous, de l’événement tant il dessine, dans le champ de cette œuvre et plus largement dans le champ des reconstitutions chorégraphiques, une nouvelle épistémè de l’usage de l’archive et du document pour la scène.

À partir de nos recherches sur l’« archéologie sensible des gestes »[3] du solo de l’Élue dans Sacre #2 interprété par Julie Salgues et au travers de notre observation de l’atelier « Danser l’archive – Le Sacre du printemps » que cette même danseuse a mené, dans le sillage de Dominique Brun, le jeudi 28 mars 2019 à la Maison de la Culture d’Amiens dans le cadre du séminaire « Performer les savoirs »[4], nous verrons combien cet usage du document repose à la fois sur un rapport au temps qui affirme le présent comme le lieu même de la reconstitution chorégraphique et sur une lecture scrupuleuse des contraintes dont le document est porteur pour l’émergence des gestes.

Par une approche archéologique et sensible qui conçoit le geste à la fois comme expérience et comme concept, voire comme méthode, cette « petite archéologie » consiste à déplier le palimpseste des gestes nourris d’archives que Julie Salgues a expressément choisis pour être mis en œuvre dans cet atelier et à examiner comment les participants, in-formés par quelques dessins et citations textuelles issus des archives du ballet, les ont per-formés au présent. Nous verrons par là que performer le document comme matériau sensible et performer l’archive comme une contrainte sont deux opérations particulièrement fécondes en termes de recherche, de pédagogie et de création dans les arts vivants.

Du Sacre du printemps à Sacre #2

Épistémologie de la reconstitution scénique

Le célèbre ballet des Ballets russes Le Sacre du printemps que cosignèrent Stravinski pour la musique, Nijinski pour la danse et Nicolas Roerich pour la scénographie, le 29 mai 1913, a fait et fait encore beaucoup d’émules. Si la musique de Stravinski s’entend comme une œuvre majeure pour toute la modernité artistique et a fait l’objet de près de 300 relectures chorégraphiques – celles, parmi d’autres, de Maurice Béjart, Pina Bausch, Martha Graham, Yvonne Rainer, Sasha Walz, Xavier Le Roy, Roméo Castellucci –, la danse de Nijinski, sans notation, sans film ni transmission orale-corporelle depuis le scandale magistral qu’elle provoqua en 1913, est tombée dans l’oubli. En 1987, Millicent Hodson et Kenneth Archer initient avec le Joffrey Ballet, ce qu’eux-mêmes désignent comme une « reconstitution »[5] à partir des archives du ballet, celles-ci étant composées pour la plus grande part d’une centaine de dessins et d’esquisses que la jeune plasticienne Valentine Hugo a réalisés lors des répétitions en 1913, d’annotations verbales sur la partition musicale, de quatre photographies de pose, enfin, de nombreuses critiques de presse et de témoignages tenus le plus souvent plus d’une quarantaine d’années après la création. Comme le souligne Dominique Brun, ces archives, pour nombreuses qu’elles soient, restent « périphériques, partielles et absolument incomplètes »[6]. La présence d’archives dans ce premier processus de recréation a néanmoins conduit à concevoir et à percevoir cette dernière comme une authentique reconstitution de l’œuvre originale, voire à l’appréhender comme une véritable « résurrection » de la danse « de » Nijinski. Aujourd’hui encore, c’est ainsi qu’elle est présentée et largement acceptée : publics amateurs ou confirmés, artistes ou chercheurs, nombreux semblent ravis par l’idée d’un possible retour de l’original. Nul doute que l’illusion de voir le passé surgir à nouveau comme intact dans la représentation scénique, soit effectivement d’une énergie puissante. Témoignant de cette illusion complètement entretenue par les auteurs pour faire force d’authenticité, de légitimité et d’autorité, on est allé jusqu’à poser cette question à Dominique Brun et à son équipe : « pourquoi proposer une seconde recréation alors qu’il en existe déjà une ? »[7]

C’est là qu’intervient l’enjeu d’un positionnement épistémologique essentiel qui préside à toute la méthodologie de recherche et de recréation de la danse et de la scénographie, comme à tous les dispositifs de diffusion et d’exposition qu’a investis Dominique Brun pour Sacre #2 : la danse de Nijinski est définitivement « perdue » et toute recréation à partir de documents ne peut être qu’une réinvention des gestes au présent à partir d’une interprétation des documents qui peut/doit être sans cesse relancée.

L’enjeu de cette deuxième version, alternative à la première version de Hodson-Archer, consiste à reconduire la modernité du Sacre, en œuvrant pour se dégager du fantasme d’authenticité qui sévit dans les discours de reconstruction en danse. Dès lors, il s’agira non pas de retrouver – chose improbable – la danse de 1913, mais plutôt d’inventer une autre danse, pourtant arrimée au moment historique de l’émergence de celle de Nijinski[8].

En contraste, voire en « contrepied » avec l’approche du Joffrey Ballet en 1987, la démarche de Dominique Brun rencontre les enjeux épistémologiques de l’historiographie contemporaine et valorise « l’interprétation critique »[9] et les partis-pris que nécessite la lecture, au présent, de documents sur le passé. Après avoir proposé une lecture de L’Après-midi d’un faune (1912) de Nijinski en 2007[10] à partir de sa partition autographe traduite en 1991[11], après avoir remonté quelques extraits du Sacre du printemps pour le film Igor et Coco (2010) de Jan Kounen, la chorégraphe s’engage donc à la fois dans une « hypothèse de reconstitution » qu’elle affirme comme « arrimée » au passé, et une « réinvention », toute tendue vers une réflexion pour le présent et le « devenir » au sens que lui donne Walter Benjamin.

Au préalable de toute méthodologie liée à la reprise, au reenactment, à la reconstitution, à la recréation[12] ou même à la transmission des pratiques scéniques dites traditionnelles, c’est une question archéologique qui mériterait d’être posée à tous les acteurs : où place-t-on le point de départ de la démarche ou son origine ? Précisément, où place-t-on l’arkhè, soit le commencement ou le commandement des choses ? Dans le passé ? Dans le présent ? Ou encore, comme l’exprime Benjamin, dans un « tourbillon dans le fleuve du devenir »[13] ? En résistant à l’éphémère oublieux du présentisme, l’approche de Brun comme notre propre démarche considèrent que c’est bien le présent qui constitue le point de départ, un présent au sein duquel tourbillonnent passé et devenir.

Que la danse de Nijinski soit perdue et que son archive soit spécialement « trouée » pour toute reconstitution chorégraphique supposant une trame gestuelle, temporelle et spatiale, est certainement la première grande contrainte qu’investit Dominique Brun pour la transformer en ressource. Plutôt que de combler les manques – ce que la seule présence scénique se charge d’ailleurs de faire –, plutôt que d’ajouter des gestes là où aucun document ne vient en faire état, la démarche de la chorégraphe a consisté à performer la forme lacunaire de l’archive elle-même. Pour seul exemple ici, les archives principales du solo de l’Élue comptent seulement douze dessins de positions différentes esquissées par Valentine Hugo des gestes de la danse de Maria Piltz en 1913. Or comment reconstituer dix minutes de danse avec seulement douze images fixes ? Brun s’empare de cette contrainte et décide que la partition de ce solo ne sera composée que de la combinaison et de la répétition de ces douze positions. C’est ici un parti-pris radical comme celui d’opter parfois pour la seule immobilité à l’endroit de ces lacunes. Pour cette chorégraphe s’appuyant sur La Théorie de la restauration de Cesare Brandi, il ne s’agit pas tant de marquer l’absence d’informations, que de donner à voir une danse respectant « l’unité potentielle de l’œuvre »[14], tant il est vrai que l’immobilité était chère à Nijinski lui-même. Comme il le dit dans un entretien à Henri Bidou auquel Brun se réfère : « l’immobilité représente le mouvement mieux que le mouvement même. »[15]

Plus généralement, il s’agit pour Brun de partir en quête et en enquête de mille informations et de constituer un vaste corpus documentaire élargi au contexte de l’œuvre – travail qu’elle amorce dès 2008 à l’occasion de sa participation au film Igor et Coco. Ainsi, elle choisit un texte renseignant sur le climat de la Russie de l’époque[16], ou exhume la pièce théâtrale et chorale Le Sacre du printemps[17] que Sébastien Voirol a écrite en 1913 en hommage à ses auteurs. À la recherche de « l’unité potentielle de l’œuvre », elle sélectionne aussi des peintures que Nijinski aurait pu voir au Louvre pour en copier directement les gestes ou s’attarde sur des séquences du film La Sixième Partie du monde (1921) de Dziga Vertov, montrant la vie ordinaire de la Russie paysanne des années 1920. Soulignons l’importance, parmi ces documents, de la reconstitution de la traduction de la partition autographe de Nijinski de L’Après-midi d’un Faune (1912) par Guest et Jeschke en 1991[18]. Notatrice Laban, Brun en réalise une lecture[19] depuis 2007 et considère ce document comme essentiel pour comprendre les modes de composition nijinskiens. Ainsi, L’Après-midi d’un faune infiltre, de manière spécifique, toute sa recréation du Sacre du printemps.

Autant qu’avec une partition, la démarche chorégraphique repose expressément sur ce que Brun appelle une « écriture par contraintes », c’est-à-dire sur la lecture scrupuleuse des informations données par les documents, qui viennent, en s’entrecroisant en faisceau, in-former la chorégraphie de manière extrêmement précise. En écriture solitaire ou en écriture de plateau avec les interprètes, il s’agit de dégager, à partir de documents choisis et de partis-pris énoncés, ce qui fera in-formations soit contraintes pour les corps, l’espace et le temps. Il faut considérer combien ces contraintes fonctionnent comme des « contraintes-ressources »[20] tant elles génèrent l’écriture et l’interprétation chorégraphique. Aussi bien, dans ce que j’appelle des « archives-contraintes », tous les gestes de Sacre #2, de leurs formes à leur tonicité, de leurs rythmes à leurs configurations spatiales, naissent effectivement de la mise en rapport de documents, de leur association, entrecroisement, combinaison, voire de la condensation des informations données par des bouts d’archives. Au travers de notre restitution de l’atelier mené par Julie Salgues, nous verrons combien les gestes réinventés peuvent suivre « à la lettre » certaines métaphores vives utilisées par la critique de presse ou les formes précises du trait d’un dessin. Au travers de la posture de base de Sacre #2 que Dominique Brun intitule « le corps du Sacre », nous verrons aussi combien les contraintes s’intensifient pour les corps des interprètes, nécessitant de nouvelles réinventions et remodulations sensorielles, posturales, corporelles…

L’écriture de Sacre #2 est donc littéralement in-formée par, voire assignée à des archives considérées comme contraintes-ressources, en même temps que seule compte la manière dont les interprètes vont les per-former et les trans-former au présent. Ainsi, de manière excessive, Sacre #2 nous donne à voir et à penser un temps où s’engouffrent préhistoire, modernité, contemporanéité, où se cristallisent passé, présent et devenir. « Une image, écrit Benjamin, est ce en quoi l’Autrefois rencontre le Maintenant dans un éclair pour former une constellation. »[21] Mais n’est-ce pas le geste lui-même qui est cet « éclair » constellé de passé, et qui, de surcroît dans les arts vivants, ne cesse de se reconstituer en se réinventant chaque fois dans le présent ? C’est justement ce que j’ai vu à l’œuvre en observant l’atelier qu’a mené Julie Salgues le jeudi 28 mars 2019 à la Maison de la Culture d’Amiens auprès d’une vingtaine de participants.

« Danser l’archive – Le Sacre du printemps » :

prémisses méthodologiques

Lors de mes recherches sur l’« archéologie sensible des gestes » de la danse de l’Élue, j’ai tenté d’affirmer une position épistémologique qui ne va pas sans une certaine radicalité : partir du geste, de l’expérience gestuelle elle-même et du « porteur du geste ». Notre archéologie du solo de l’Élue a pour spécificité méthodologique de s’appuyer sur les paroles de la danseuse Julie Salgues sur ses propres gestes, de comprendre les gestes par ce qu’elle en dit. Ce point de départ retourne nombre des principes qui fondent traditionnellement l’épistémologie des arts et des sciences occidentales : il pose le primat des pratiques, expériences, interprétations plutôt que celui des œuvres, formes ou compositions artistiques, le primat des gestes plutôt que celui des images, des documents ou des archives elles-mêmes, le primat d’une origine située dans le présent plutôt que dans un passé originaire, fixe et linéaire, le primat, enfin, des détails plutôt que celui de la généralité. Ce sont l’intensité, la densité, la vivacité et l’exactitude des mots de Julie Salgues qui a accepté de « confier son histoire perceptive à d’autres regards »[22], au mien comme à celui de Mary Chebbah sollicitée pour son interprétation graphique, qui ont constitué la richesse et la spécificité de notre recherche.

Comment ici précisément le geste jaillit-il au présent comme un précipité pétri de mémoires et d’histoires gestuelles ? Non seulement le geste élaboré par la chorégraphe à partir d’une multiplicité de sources, mais aussi, très constitutivement, le geste élaboré dans le corps-milieu de l’artiste-interprète à travers de multiples supports autres ?

Dans cette expédition archéologique jalonnée par des journées d’entretiens avec la danseuse durant les années 2017-2019, nous avons ouvert la dynamique du temps, tentant de voir comment, à la pointe de chaque geste, se déploient de vastes contrées mnésiques au sein desquelles tourbillonnent des traces-germes faites de mots, d’images, d’objets, de personnes, de paroles, de sensations et de gestes. « Partir du geste et déplier son palimpseste » : telle est notre approche archéologique où le geste au présent est considéré non seulement comme objet mais aussi comme expérience, comme concept, voire comme méthode.

Dans le cadre de cette « petite archéologie », nous partirons seulement des gestes et des documents mis en jeu dans l’atelier mené par Julie Salgues et nous verrons combien ceux-ci apparaissent traversés par des archives et autres supports documentaires choisis par la danseuse. Julie Salgues avait alors proposé de « partager avec les participants quelques dessins de Valentine Hugo sur lesquels s’est appuyée la création du solo de l’Élue de Dominique Brun d’après l’œuvre de Vaslav Nijinski »[23]. Il s’agissait de « croiser des citations déterminantes dans le processus de travail de cette recréation » et de « chercher comment produire du mouvement à partir de ce tissage entre citations et dessins »[24]. Si Julie Salgues a proposé une libre interprétation de ces documents supposant une activation spontanée de ce que pouvaient faire les participants dans le temps très court imparti, nous verrons que ces documents n’ont pas moins agi dans les corps comme de véritables archives-contraintes dans le sillage de la démarche de Dominique Brun.

Préparation corporelle selon « la logique du corps articulaire »

Après avoir présenté la démarche de reconstitution du Sacre du printemps par Dominique Brun, Julie décide de consacrer toute la préparation corporelle à l’expérimentation de ce qu’elle appelle le « corps articulaire ». Même si elle ne le partage pas avec les participants de l’atelier, il y a là une référence directe au livre La Logique du corps articulaire de Guillemette Bolens, support sur lequel l’interprète s’appuie intimement dès le début du processus de création du solo de l’Élue en 2011. Car, en effet, dès le début de notre expédition archéologique, Julie me parle de la « dissociation » particulièrement à l’œuvre dans la danse de l’Élue selon Dominique Brun.

Julie-l’Élue est là, au centre de la scène, entourée par les membres de sa communauté face au public, pour y être sacrifiée comme pour y mourir. Six minutes d’immobilité et quatre d’une danse effrénée, fulgurante, vive, intense, radicale conduisant à la chute ultime. La partition composée des douze postures issues des dessins de Valentine Hugo entre dans une machine chaotique à grande vitesse, de celles qui vont se mettre à trembler, à sauter sur place jusqu’à la déformation. Au cœur de cette mort annoncée et de cet argument sans suspense, les dés sont jetés mais tout semble se jouer encore.

« Je pense ce solo comme une sorte de condensé de vie, un précipité de vie. Cette danse est archi complexe, hyper intensive et hyper rapide. C’est fou, c’est extrêmement dissocié, discontinu et extrêmement difficile. » : « dissociation » de la danse et de la musique ; « dislocation » du flux et de la succession temporelle tant les mouvements sont hachés en positions, tant cette danse semble conçue comme une chronophotographie ou un mauvais flip book ; découpage du corps en parties, au point de mettre expressément en jeu la question du morcellement et de l’unité du corps. C’est bien cet enjeu esthétique et politique d’un corps pris entre l’Un et le Multiple qui agit pour tous les membres de la communauté du Sacre du printemps que l’Élue a la charge de résoudre ou de dissoudre. Ainsi, Julie considère ce solo comme « une sorte de machine, de mécanique, de jeu entre le haut et le bas du corps dissocié, une mécanique qui se joue avec les rythmes complètement chaotiques de la musique ».

Avant d’entrer dans la machine de cette danse, les participants expérimentent leur « corps articulaire ». Une personne est allongée sur le sol, une autre touche différents segments corporels à partir des os et de leurs articulations : les fémurs, les métatarses des mains, des pieds, la cage thoracique, les talons, le crâne, les vertèbres, les coudes, les fémurs, les poignets, les épaules qu’il s’agit autant de toucher que d’activer, de tirer, de pousser ou de mouvoir dans les espaces articulaires. La logique de la sensation est aussi celle de l’attention à différentes parties du corps, à leurs dissociations comme à leurs connexions. Délier, distinguer et faire l’expérience de la manière dont les parties s’articulent paraît pour Julie la meilleure préparation pour danser les dessins du solo de l’Élue de Valentine Hugo, mais aussi, nous le verrons, pour adoucir le risque de leur blocage à venir.

Outre que l’ouvrage de Guillemette Bolens, étudiant en précision « la logique du corps articulaire » dans la littérature occidentale et spécialement dans L’Iliade, Beowulf ou Lancelot, a eu de fortes résonances au début des années 2000 dans les pratiques chorégraphiques, son utilisation comme support à la danse de l’Élue-Julie nous paraît suffisamment importer pour lui consacrer ici de longues citations quoique ces extraits n’aient pas été partagés avec les participants :

En littérature, le corps humain a été mis en récit de façons diverses, offrant chaque fois les indices d’une conception physique particulière. Mon objectif est de mettre en évidence qu’il a existé une conception du corps organisée en fonction des articulations (articulations de la mâchoire, cou, épaules, coudes, poignets, articulations des doigts, vertèbres, hanches, genoux, chevilles, articulations des orteils). Cette conception se distingue de celle d’un corps-enveloppe dans laquelle le corps s’organise en fonction des orifices (yeux, oreilles, narines, bouche, seins, nombril, urètre, vagin, pénis, anus). Ce qui détermine la logique du corps articulaire est la notion de jointure, tandis que la logique du corps-enveloppe se définit dans une dialectique de l’interne et de l’externe. Le corps articulaire reste en vie tant que les os restent joints et que les tendons jouent leur rôle de liens ; le corps-enveloppe reste en vie tant que les viscères sont maintenus à l’intérieur grâce à l’enveloppe cutanée.

[…] À la différence du corps-enveloppe, le corps articulaire s’élabore au niveau des zones de contact et des intervalles ; le corps n’est pas perçu comme une entité unitaire, mais comme un réseau de relations. C’est donc, en toute logique, dans les intervalles articulaires que vont se ficher les armes pour tuer. Dans l’Iliade, l’articulation du cou est décrite à elle seule en plusieurs étapes, car elle est faite d’une série de jointures (à la nuque, au niveau de la dernière vertèbre, au niveau des clavicules, etc.).

[…] L’analyse du corps articulaire montrera que le sens proprioceptif (ou sens du mouvement) a pu jouer un rôle essentiel dans la façon que l’homme avait de rendre compte de lui-même. L’un des aspects les plus récurrents de la logique articulaire est la mise en valeur de la motricité, laquelle se trouve systématiquement liée narrativement à la production du feu.

[…] Il est question d’une entité à la fois agissante et agie, d’un événement simultanément de création et de destruction, d’articulation et de désarticulation ; il est question avant tout d’un événement, et cet événement est double et contradictoire[25].

Dans la logique articulaire, c’est la finesse d’une sensibilité proprioceptive et kinesthésique qu’active en douceur Julie dans les corps des participants, mais c’est tout autant la possibilité d’une mobilité hors-norme que possède le guerrier ou la guerrière. Après une longue immobilité de six minutes, Julie-l’Élue manifeste cette puissance articulaire « sur place » au centre de la scène, toisant le démembrement et la dislocation (ou pas) au bout des trois minutes restantes. Entre l’immobilité absolue d’une image fixe et la mobilité articulaire d’un pantin digne du Petrouchka que Nijinski interpréta en 1910 se trouvent certainement les enjeux esthétiques et politiques du solo de l’Élue.

Ainsi, avant la mobilité, avant même d’entrer dans la danse de l’Élue, avant le printemps possible (ou pas), il faut expérimenter ce que tous les corps-interprètes membres de la communauté de Sacre #2 ont saisi comme une matrice : l’immobilité, le blocage articulaire, la position d’un « hiver qui n’en finit pas »[26], ce que Dominique Brun a appelé « le corps du Sacre ».

Performer « le corps du Sacre »

À l’opposé du corps articulaire, Julie propose l’expérimentation d’une posture fondamentale pour la compréhension des gestualités de Sacre #2 et du traitement des archives comme contraintes-ressources. C’est là ce que Dominique Brun a défini comme « le corps du Sacre », cette corporéité spécifique construite dans la forêt des signes d’un faisceau d’archives autour du Sacre du printemps et que décrit Sophie Jacotot, historienne-danseuse assistante de Sacre #2, comme un « corps compact, dos ployé, jambes en rotation interne, coudes au corps »[27]. Se référant à une note de Marie Rambert invoquant l’existence d’une « position de base »[28] dans Le Sacre du printemps, la chorégraphe porte « le corps du Sacre » au lieu d’une « posture gravitaire », voire d’un « radical postural », qui préside à tous les gestes de Sacre #2. Les archives, photos, témoignages et critiques de presse notamment, mentionnaient d’ailleurs des corps compacts, courbés, les pieds en dedans et les bras collés au corps, qui tiennent d’un « primitivisme »[29] tout à fait caractérisé. La presse de l’époque évoque ainsi des « danses de sauvages, de caraïbes, de canaques »[30], d’« espèces de moujiks »[31], de « bêtes en cage »[32], d’« automates préhistoriques […] aux réflexes instinctifs »[33], dont les mouvements évoquent les « jeux brutaux d’enfants pressés par un petit besoin »[34] ou le « tremolando simiesque de petits vieux branlants »[35]. Parmi ces nombreuses descriptions, Brun retient de façon privilégiée, pour l’inscrire dans les corps, celle de Bronislava Nijinska dans ses Mémoires :

Dans le Sacre, les hommes sont des créatures primitives. Leur apparence est presque bestiale. Ils ont les jambes et les pieds en dedans, les poings serrés, la tête baissée, les épaules voûtées ; ils marchent les genoux légèrement ployés, avec peine, sur un sol rugueux, inégal[36].

Cinq minutes suffisent aux participants pour comprendre combien cette posture comprimée, tenue en étau entre le haut et le bas et pressée de chaque côté, confine, au regard de la motricité habituelle, à l’empêchement, voire au blocage jusqu’à l’arrêt : là, le corps (mais aussi l’espace entre les corps) est, dans tous les sens, tenu, serré, comprimé, écrasé attaché, tassé, pressé.

Dit avec Spinoza[37] pour lequel les corps, leurs affections comme leurs affects, émergent précisément de forces extérieures comme du milieu d’un milieu, il nous faut alors considérer un corps (humain) qui aurait subi de puissantes forces de pression au point de le courber de la tête aux pieds, de le faire fléchir, de le plier en deux sous le poids d’un ciel trop bas ou d’un sol trop froid, et qui, dans le même temps, serait compressé par des forces latérales venues sur chacun de ses côtés, le repliant en dedans en lui plaquant tout droits ses bras « sur la couture du pantalon »[38] comme l’exprimait Nijinski, jusqu’à lui effondrer le sternum ; un « être diminué dans sa hauteur et coincé dans sa largeur »[39] donc.

Dit encore avec Spinoza, il semble bien que ces forces extérieures affectant les corps de part en part agissent sur eux pour les « pousser », les « frapper » ou les « imprimer »[40] diversement, et que ces forces « physiques » soient plus « dures » que « molles » ou « fluides »[41], voire qu’elles soient « inadéquates » tant elles paraissent les limiter dans leur puissance d’agir. L’archive comme contrainte se redouble ici tant elle met en jeu un corps particulièrement entravé, dur dans tous les sens du terme. Comme l’exprime Brun, « on a dû inventer un corps qui n’est pas le nôtre » et « pousser à l’expérience d’une forme d’altérité du corps »[42].

Les « corps du Sacre » lors de l’atelier mené par Julie Salgues

Étudiant·es des masters en arts du spectacle de l’UPJV et de Paris 8

Maison de la Culture d’Amiens, 2019

© Aurore Després

Julie propose directement de transférer cette posture dans un déplacement : il s’agit de « marcher » avec cette posture ou de « s’arrêter » sur l’introduction de la musique de Stravinski. Comme dans Sacre #2, les corps piétinent, se figent, hoquètent, n’avancent pas, se croisent avec ce « regard de vache », ce « regard bovin » dont parle Julie avec Dominique Brun. Il y va bien ici d’une expérience non seulement auditive, mais kinesthésique, pneumatique, tonique et visuelle de cette musique envahissante. Tous les corps semblent véritablement marqués par un problème de rapport à la gravité et par un problème de flux, par la rupture de tout élan comme par cette archive essentielle pour Brun qu’est la fine critique que livre Jacques Rivière en 1913, et que Julie transmet aux participants :

La nouveauté du Sacre du Printemps, c’est le renoncement à cette sauce dynamique […] [le mouvement] est sans cesse ramené au corps, rattaché à lui, rattrapé, tiré par lui en arrière, comme quelqu’un dont on a saisi les coudes et qu’on empêche ainsi de fuir. C’est du mouvement qui ne part pas[43].

Comme nous l’avons développé dans une analyse approfondie du « geste atmosphérique »[44] porté par les auteurs du ballet, il s’agit de conjurer le printemps et peut-être, pour mieux le faire advenir dans sa cruauté, de renoncer à la « sauce », à la « grâce », au liant, au flux, à la fluidité et à l’évanescence printanières comme aux atmosphères (gestuelles, sonores, visuelles) à « l’eau-de-rose ». C’est ainsi que l’exprime exactement Nijinski lors d’une interview, à Londres, dans le Daily Mail du 12 juillet 1913 :

Je crois que je peux danser avec grâce dans les ballets des autres, si la grâce est de mise […]. Mais il se trouve que je déteste la poésie conventionnelle à l’eau de rose, mes aspirations personnelles sont « primitives ». Je mange ma viande sans sauce béarnaise.

Avec cette citation de Nijinski qu’elle affectionne particulièrement, Julie insiste auprès des participants sur le « brut », le « cru » à l’œuvre dans les chorégraphies de Nijinski et dans Le Sacre du printemps tout particulièrement. Ces deux citations, ouvrant sur une corporéité plastique plutôt que dynamique, sur une atmosphère solide plutôt que liquide ou gazeuse, sont tout à fait essentielles à la compréhension corporelle des gestualités de Sacre #2 mais aussi, on va le voir, du solo de Julie-l’Élue remis en jeu dans cet atelier.

Danser les dessins de l’Élue de Valentine Hugo

ou performer vh0, vh1, vh3, vh7

La danse de Julie-l’Élue est composée presque uniquement de la distribution et de la répétition d’une douzaine de postures issues de la lecture de douze dessins de l’Élue que Valentine Hugo a réalisés parmi une centaine pour l’ensemble du ballet, pendant ou peu après les représentations de 1913[45]. Ces traces sont d’autant plus précieuses que, sur le solo de l’Élue, Valentine Hugo a produit également un document très rare pour qui veut se lancer dans une entreprise de reconstitution : une planche de huit positions de l’Élue redessinées en les « stylisant » que l’artiste a placées en relation directe avec une mesure spécifique de la partition musicale de Stravinsky.

Il est intéressant de remarquer que ces dessins ont été conçus par la dessinatrice elle-même comme des instantanés chorégraphiques en l’absence d’un « cinéma spécialisé » à la « reconstruction » de la danse qu’elle appelle de ses vœux : « Qui inventera, interroge-t-elle, la véritable orchésographie lisible commode vraiment évocatrice et instrument de reconstruction ? »[46] De manière très arithmétique, huit dessins arrimés à huit mesures musicales ne sauraient refaire la partition chorégraphique et musicale de dix minutes de cette danse. Mais, de quelque manière que ce soit, le mouvement peut-il se recomposer à partir d’images fixes ? On touche ici le problème de l’image instantanée pour la représentation du mouvement, la question de l’image et du flux, celle du cinémato-choré-graphique qui est bien celle de toute la modernité artistique, et, de surcroît, celle qui taraude particulièrement le danseur-chorégraphe Nijinski selon Dominique Brun.

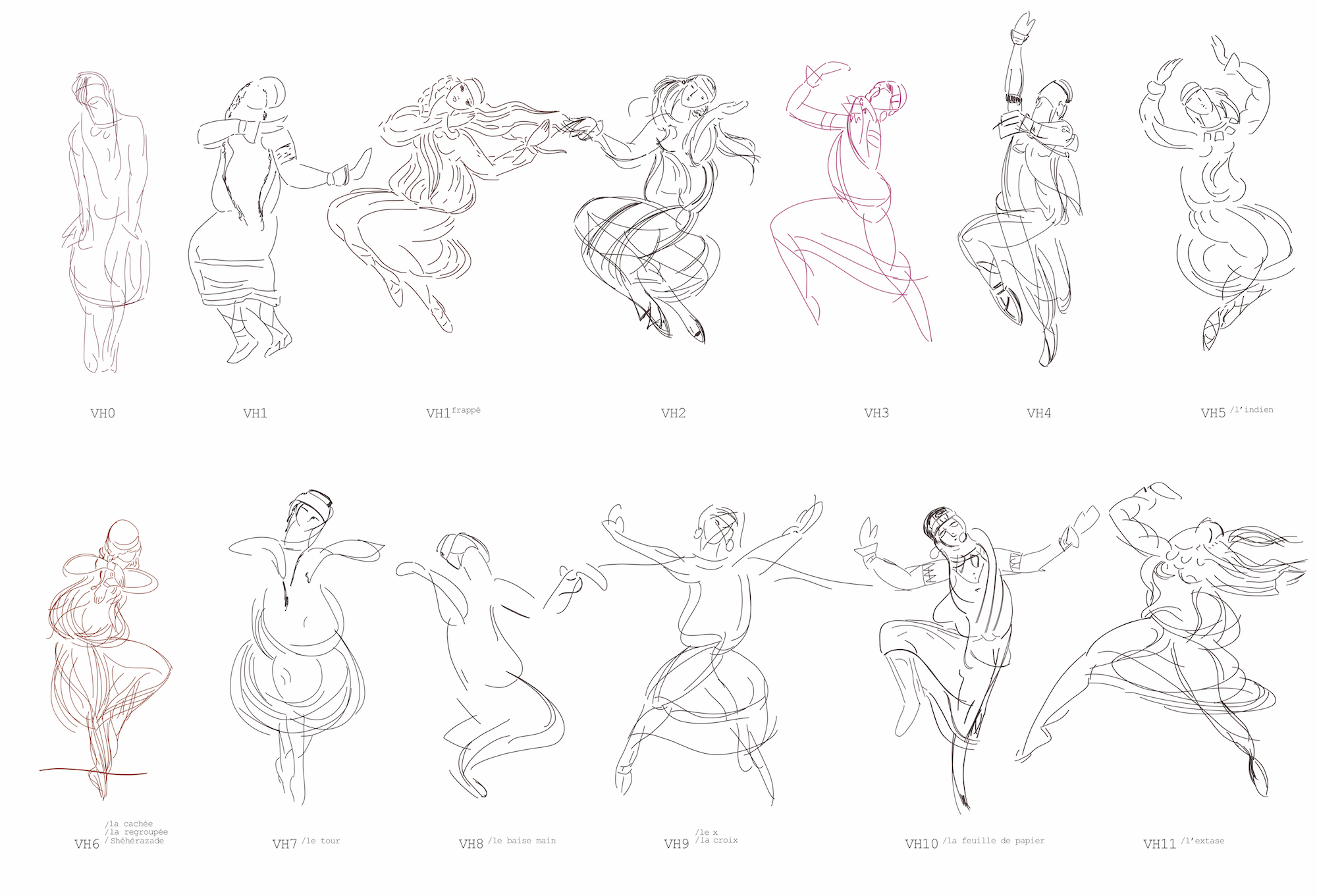

Nommées par la chorégraphe VH0 jusqu’à VH11, ces douze postures ont été redessinées par Mary Chebbah.

Julie distribue aux participants des feuilles A4 reproduisant les esquisses originales issues des carnets de notes de Valentine Hugo de quatre postures qu’elle a sélectionnées en amont : VH0, VH1, VH3, VH7. Elle propose à chacun de s’approprier deux postures de leur choix.

J’observe alors, dans les corps, combien les manières d’interpréter les dessins diffèrent : leur façon de comprendre la complexité de ces postures qui invitent à la dissociation du corps en parties plutôt qu’à l’appréhension d’un corps global, autrement dit à un « corps articulaire » plutôt qu’à un « corps-enveloppe » selon Bolens ; leur propension singulière à la capture de détails, en particulier celle d’une tête plus ou moins inclinée à droite ou à gauche ; leur perception subtile de la tonicité d’une main, d’un bras, d’un pied à travers la lecture de traits crayonnés qui consistent dans leurs corps. Il y a bien mille manières de danser ces dessins.

Quoique Julie n’influe d’aucune manière sur ces appropriations singulières, c’est bien cette opération de transfert ou de traduction de l’image au geste que je vois à l’œuvre, opération qu’elle a menée elle-même sur la durée avec Dominique Brun en en fixant les choix exacts de lecture et d’écriture chorégraphique. « En fait, chacune des postures qui compose la danse est définie de manière très fine, précise et exigeante. » Il y va là de cette précision inouïe qui constitue le travail d’orfèvre de la chorégraphe comme de cette interprète.

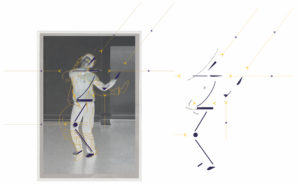

Or, lors de notre expédition archéologique et certainement même ici dans le cadre de cet atelier, il est particulièrement intéressant de constater que ces dessins de Valentine Hugo paraissent pour Julie comme « lointains », voire oubliés : ce sont des supports flottants dans la mémoire longue de cette interprète qui danse l’Élue depuis près de dix ans. En fait, nous pourrions dire, et cela de manière générique, que tous les archives et documents à partir desquels Brun a in-formé tous les gestes de Sacre #2, mais aussi tous les supports choisis intimement par la danseuse, textes, objets, images, sons, personnes ou éléments de diverses natures, sont comme traduits, convertis, absorbés, condensés au présent en précisions kinesthésiques. Est-ce ce phénomène que d’aucuns nomment « appropriation » ou « incarnation », termes qui traduisent difficilement la notion d’« embodiment » en usage dans les performance studies ? Peut-être… Toujours est-il que, d’un point de vue phénoménologique, il ne reste des dessins de la jeune plasticienne, dans la mémoire vive de Julie, que des sortes d’aiguillons, focus ou halos opératoires de sensations, de directions, d’orientations, de lignes dans l’espace, de tonicités, de relations visuelles, auditives, kinesthésiques. Je lui demandais alors si elle pouvait dessiner ces lignes, ces sensations, ces forces.

Repris par Mary Chebbah, les dessins intitulés Lignes de force orientées renvoient à la pragmatique de la danseuse qui « ne vit pas du tout ces postures comme des silhouettes » tant celles-ci ne sont pas seulement « des formes mais aussi des qualités » :

Ces lignes et traits sont des sortes de densification de chaque posture. Ce sont comme des contraintes essentielles déterminées sur chaque dessin. Ces lignes représentent ce rapport à l’espace et aux forces. Il y a les directions dans l’espace, des lignes de projection qui me permettent d’être lisibles dans l’espace, des appuis ou points forts, des parties du corps plus denses ou plus légères.

Nous avons alors décidé de rapprocher, voire de superposer en une seule image les dessins stylisés de Valentine Hugo avec leurs volutes un peu surannées, les photos de Julie prises en studio qui apparaissent, en négatif, comme des radiographies, et les Lignes de force orientées qui les traversent. Il y va là de palimpsestes un peu plats, qui nous sont parus étranges. Il semble plutôt que le palimpseste d’un geste dans son actualité la plus vive ne relève pas de ces couches stratifiées, successives et cohérentes, mais bien d’un « palimpseste véritable »[47], là où toutes les traces semblent avoir disparu en un tourbillon. Performer le document, c’est finalement l’absorber dans l’actualité tourbillonnaire, chaotique et mutationnelle d’un geste ; c’est « condenser », comme l’exprime Julie, ce qui in-forme (des images, des mots, des objets, des gestes, des êtres humains et non-humains ou mille choses de diverses natures) dans la « simplexité » d’un geste, les actualiser dans tous les sens du terme. Aussi bien, pouvons-nous aussi poser cette question : performer le document, ne serait-ce pas l’oublier ?

Sur le plan des formes de l’ensemble de ces postures VH, relevons globalement deux caractéristiques majeures, qu’ont plus ou moins saisies en leur corps les participants. Hormis la « position de l’Élue » nommée VH0, ces postures font apparaître ce que les historiens de l’art de la Renaissance appellent une « serpentine » : le « buste de face et le bassin tourné d’un huitième de rotation »[48] construit un alignement postural sans cesse en torsion, comme il l’est aussi, de manière caractérisée, dans le ballet L’Après-midi d’un faune de Nijinski. Julie ne cesse de le répéter :

Mon bassin est en diagonale, mon sternum de face et ma tête inclinée. Il y a une disjonction entre le haut et le bas du corps, entre le sternum, le bassin et la tête, du fait de leurs orientations différentes. Ce n’est pas du tout confortable. Ma relation à la terre et au ciel est profondément perturbée.

Accentuée par la tête constamment penchée à droite ou à gauche telle que l’a Julie-l’Élue dans toute sa danse, voilà qu’apparaît une corporéité en zigzag : un immense « S », à la faveur même de la première posture VH1, advient au centre de la scène. Il faut considérer combien ce recours à la serpentine dans la danse de l’Élue constitue une bifurcation d’un milieu gestuel sagittal, fléchi, plié ou confiné par la position du « corps du Sacre » vers un autre milieu où prédominent la latéralité, la pluridirectionnalité, les inclinaisons, les oppositions croisées et spiralées des mouvements du corps et notamment des bras et des pieds. Dès lors, c’est bien à une bascule de l’espace que l’on a affaire, au regard de l’acte I, et qu’inaugure cette danse de Julie-l’Élue située à la fin du ballet. Serait-ce déjà le printemps qui bourgeonne ? Pas encore : conformément au « renoncement à la sauce » identifié par Jacques Rivière, ces postures sont à saisir par les participants comme des « mouvements qui ne partent pas », c’est-à-dire en vertu d’une approche statique plus que dynamique. Julie demande d’ailleurs de s’exercer à passer d’une position à l’autre « le plus directement » possible, sans donner à voir la transition.

In fine, Julie propose la partition suivante : sur les dix minutes de la musique de Stravinsky du solo de l’Élue, il faut mettre en jeu, sur place et face au public comme l’est l’Élue, les deux postures VH choisies, en passant de l’une à l’autre ou en les répétant, avec quatre actions possibles : rester immobile ; trembler ; tourner ; sauter. Ce sont là les actions principales du solo de Julie-l’Élue, mais aussi de l’ensemble de la pièce Sacre #2. Toutes les archives de presse de l’époque parlent en effet de ce « tremblement qui descend comme une onde de la tête aux pieds des danseurs »[49], de ces « tremblotements continuels »[50], de ces « tressaillements convulsifs » ou même de ces « électrocutions »[51] dont semblent pris les corps dans le fameux ballet. Dans la danse de Julie-l’Élue, la « position de l’Élue » VH0 entre dans un « grand tremblé » qui aboutit à la complète « déformation » de la posture. De cette « chair crue et pendante » dont parle Julie pourra naître enfin une posture autre. C’est que l’enjeu esthétique du solo de Julie-l’Élue consiste précisément à faire trembler les formes, à faire tourner les positions jusqu’au vertige d’un vortex et, enfin, à faire sauter les images fixes jusqu’à ce que puisse éclore la possibilité d’un autre mouvement. Ainsi de ces trente-cinq sauts de la VH1 à couper le souffle qui martèlent le sol avant la chute finale.

Avant de performer directement cette partition, Julie interpelle encore les participants sur l’importance de l’intégration dans leur danse des deux citations précédentes : il s’agit bien de danser ces deux postures, de trembler, de tourner, de sauter, comme de « manger de la viande sans sauce » comme le disait Nijinski. Faire un mouvement sans mouvement : voilà le genre de contraintes éminemment paradoxales auxquelles sont confrontés les participants.

Collée au mur de la salle, j’observais la mise en jeu. In-formés par ces archives comme par ces images fixes, comment les participants vont-ils les per-former dans le présent, c’est-à-dire aussi les trans-former en gestes ? L’expérience fut puissante. Déjà solidifiés par la posture du « corps du Sacre », les corps ne se sont pas du tout déliés, et ce fut tant mieux. De multiples pressions comme autant de contraintes ont agi en eux formidablement.

C’était d’abord l’heureuse contrainte d’un temps trop court pour s’approprier des formes, de celui qui nous empêche de les faire nôtres jusqu’à les absorber, voire les oublier. Dans leurs postures d’emprunt, les participants étaient particulièrement « empruntés » dans tous les sens du terme. Littéralement sous pression, la solidité de leurs formes paraissait particulièrement friable et ce qui m’était donné à voir était bien leurs fragilités en puissance.

C’était ensuite l’incroyable vacarme musical qui est venu sur les corps comme pour mieux les tétaniser. Les blocs de sons résonnaient à l’intérieur d’eux sans pouvoir s’échapper. C’est aussi qu’ils n’ont pas seulement été saisis par la fulgurance de leur arrêt, ils se sont saisis d’elle. Semelles de plomb, cuirasses de fer et minerves de guingois : « je n’ose pas bouger » est devenu « j’ose ne pas bouger », comme y invitait Julie via Nijinski.

C’était enfin la puissance des contraintes de l’archive même : non seulement les contraintes liées aux informations données par les documents qui empêchent « le mouvement de partir », mais surtout celles qui, selon Dominique Brun et Julie Salgues, empêchent d’oublier que cette danse, arrimée à des images fixes, ne repose finalement que sur des trous. Performer le document ou faire de l’archive un faisceau de contraintes sensibles revient ici non seulement à interpréter le document dans son contenu mais aussi à le ré-exposer dans sa forme. Comme nous l’analysons plus généralement pour les phénomènes contemporains liés au « tournant archivistique » dans les arts vivants (théâtre, danse, performance), il s’agit de « montrer le refaire »[52], de « donner à voir » le processus de reconstitution, de performer l’image fixe, de « rendre transparent » le trou de l’archive, de « faire exister l’écart entre le passé et le présent », de mettre en jeu l’oubli invoqué par Nietzsche[53], autant que la mémoire et l’histoire, autrement dit par Dominique Brun, de « rendre visible le passage du temps »[54].

Ces postures forgées d’images fixes, ces mouvements dérivés de mots qui invitaient sans cesse à les retenir : tout a confiné finalement à une atmosphère où les pressions étaient telles qu’elles ne pouvaient s’actualiser sans que ne s’échappe l’insaisissable de l’ex-pression vivante. Il y avait à côté de moi une femme dont je n’ai pas demandé le nom qui regardait. Lorsque tous et toutes ont ressurgi de cette expérience presque sans mots, elle leur a dit combien ce qu’ils exprimaient était « fort », « très fort », justement parce que mille petits traits d’expression singuliers s’échappaient à leur insu. Ils ne savaient tellement pas ce qu’ils avaient fait qu’ils ont été très étonnés de ces remarques. Ce sont là ces moments rares où les expériences de travail en studio débouchent sur des expériences esthétiques et artistiques inoubliables ; où les expériences de pédagogie ouvrent sur des expérimentations de recherche d’importance ; où le passé ne peut s’offrir que par l’entremise d’un présent qui ne l’oublie pas, d’une présence et des présences, sans quoi rien ne se passe.

En définitive, nous voudrions insister sur la richesse et la sérendipité de ce que nous avons appelé, selon les contextes où nous les avons mis en place (pédagogie, recherche, recherche-création), des dispositifs visant à « performer le document » ou « danser le document »[55]. Que le document soit à dimension historique ou non, qu’il soit le support de libres inspirations ou de contraintes fortes, son entremise jusqu’à son exposition dans les processus de formation et de création, renouvelle les liens entre la pédagogie, la création et la recherche. Comme on l’a vu ici, « performer le document » et « documenter la performance » sont deux processus clairement distincts quoique leur articulation puisse être d’une grande fécondité heuristique, notamment dans le champ de la recherche-création. Selon nous, la force du geste consistant à « performer le document » tient en premier lieu au rapport spécifique qu’il suscite avec le document ou l’archive considérés avant tout comme matériaux sensibles. C’est cette dimension esthétique – en tant que l’esthétique a directement à voir avec le domaine de la sensation et de l’expérience – qu’il nous paraît essentiel d’activer.

Notes

[1] Sacre #2, recréation de la danse de Vaslav Nijinski (1913), chorégraphie de Dominique Brun, assistée de Sophie Jacotot, création le 13 mars 2014 au Manège de Reims, en coréalisation avec l’Opéra de Reims.

[2] Dominique Brun, Sophie Jacotot et Juan Ignacio Vallejos, Rapport DZIGA autour du Sacre du printemps de Vaslav Nijinski, rapport de recherche pour l’aide à la recherche et au patrimoine en danse 2010, Pantin, Centre National de la Danse, 2012.

[3] Aurore Després, Archéologie sensible des gestes. Palimpseste de la danse de l’élue dans Le Sacre du Printemps au XXIe siècle, inédit, Habilitation à Diriger des Recherches, Université Côte d’Azur, 2019.

[4] Julie Salgues, Atelier « Danser l’archive – Le Sacre du printemps », journée-laboratoire « Du document à la scène et retours : usages, processus de recherche et de création », séminaire « Performer les savoirs / Performing Knowledge » porté par Chloé Déchery et Marion Boudier, Maison de la Culture d’Amiens, 28 mars 2019.

[5] Millicent Hodson, Nijinsky’s Crime Against Grace. Reconstruction Score of the Original Choreography for Le Sacre du Printemps, Stuyvesant (New York), Pendragon Press, coll. Dance and Music Series 8, 1996.

[6] Dominique Brun, « Résumé du projet Vertov », Aide à la recherche et au patrimoine, Centre National de la Danse, Pantin, 2014, p. 7.

[7] Sophie Jacotot, « Sacre #2 de Dominique Brun. Entre recherche historique et (re)création », Revue Rodéo, n° 3/B, déc. 2015, p. 5.

[8] Dominique Brun, Sophie Jacotot et Juan Ignacio Vallejos, Rapport DZIGA…, op. cit., p. 4.

[9] Ibid. Voir aussi Dominique Brun, « Résumé du projet Vertov », art. cité, p. 7.

[10] Dominique Brun, Le Faune, un film, ou la fabrique de l’archive [DVD-ROM], Paris, SCÉRÉN-CNDP, 2007.

[11] Ann Hutchinson Guest et Claudia Jeschke, Nijinsky’s Faune Restored : A Study of Vaslav Nijinsky’s 1915 Dance Score and his Dance Notation System, Philadelphia, Gordon and Breach, 1991.

[12] Sur ces problématiques de la recréation, voir Isabelle Launay, Poétiques et politiques des répertoires. Les danses d’après, I. et Cultures de l’oubli et citation, Les danses d’après, II, Pantin, Centre National de la Danse, 2017 et 2018 ; Mark Franko (dir.), The Oxford Handbook of Dance and Reenactment, Oxford, Oxford University Press, 2017 ; Aurore Després, « Refaire. Showing re-doing. Logique des corps-temps dans la danse-performance », dans Aurore Després (dir.), Gestes en éclats. Art, danse et performance, Dijon, Les Presses du réel, 2016 ; Anne Bénichou, Recréer/Scripter, mémoires et transmissions des œuvres performatives et chorégraphiques contemporaines, Dijon, Les Presses du réel, 2015 ; Marina Nordera et Susanne Franco, Ricordanze : Memoria in movimento e coreografie della storia, Milan, UTET Université, 2010 ; André Lepecki, « The body as archive : will to re-enact and the afterlifes of dance », Dance Research Journal, 2|42, 2010.

[13] Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, trad. Sibylle Muller (avec le concours d’André Hirt), Paris, Flammarion, coll. Champs, 1985, p. 56.

[14] Cesare Brandi, Théorie de la restauration, trad. Monique Baccelli, Paris, Éditions Allia, 2011.

[15] Nathalie Mauriac Dyer, « Bidou, Bergotte, la Berma et les Ballets russes », Genesis [En ligne], 36|2013, mis en ligne le 15 juin 2015, cité par Dominique Brun, « Résumé du projet Vertov », art. cité, p. 9.

[16] Pierre Camena d’Almeida, « Les saisons dans le climat de la Russie d’Europe », Annales de géographie, n° 160, 1920.

[17] Sébastien Voirol, Le Sacre du Printemps, transposition synodique en deux tableaux de l’œuvre de M. Igor Strawinsky, Art et Liberté, 3 juin 1917, Comédie des Champs-Élysées, non publié.

[18] Ann Hutchinson Guest et Claudia Jeschke, Nijinsky’s Faune Restored, op. cit.

[19] Dominique Brun, Le Faune, un film ou la fabrique de l’archive, op. cit.

[20] Patrick Garcia, « Un ‘‘pratiquant’’ de l’espace », dans Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia et Michel Trebitsch (dir.), Michel de Certeau, Les chemins de l’histoire, Bruxelles, Complexe, 2002, p. 230.

[21] Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages, trad. Jean Lacoste, Paris, Cerf, 1989, p. 478.

[22] Julie Salgues, « Entretiens 2017-2019 », dans Aurore Després, Archéologie sensible des gestes. Palimpseste de la danse de l’élue dans Le Sacre du Printemps au XXIe siècle, op. cit. En l’absence de note de bas de page, tous les propos de Julie Salgues dans ce texte sont issus de ces entretiens que nous avons tenus entre 2017 et 2019.

[23] Julie Salgues, Programme de la journée-laboratoire « Du document à la scène et retours : usages, processus de recherche et de création », séminaire « Performer les savoirs / Performing Knowledge » porté par Chloé Déchery et Marion Boudier, Maison de la Culture d’Amiens, 28 mars 2019.

[24] Ibid.

[25] Guillemette Bolens, La Logique du corps articulaire. Les articulations du corps humain dans la littérature occidentale, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2000, p. 9-14.

[26] Aurore Després, « Le printemps à la portée des gestes. Danser le solo de l’élue dans Le sacre du printemps au XXIe siècle », dans Chloé Déchery et Martin Welton (dir.), Staging Atmospheres : Theatre and the Atmospheric Turn – Volume 1 / Atmosphères en scène : le théâtre à l’ère du tournant atmosphérique – Volume 1, Revue Ambiances [En ligne], 6|2020, mis en ligne le 24 décembre 2020.

[27] Sophie Jacotot, « Sacre #2 de Dominique Brun. Entre recherche historique et (re)création », art. cité, p. 8.

[28] Marie Rambert, « Annotations dactylographiées de Marie Rambert sur la partition pour piano de Stravinsky », Rambert Dance Company, Londres, 1967, dans Dominique Brun, Sophie Jacotot et Juan Ignacio Vallejos, Rapport DZIGA…, op. cit., p. 88.

[29] Philippe Dagen, Primitivismes. Une invention moderne, Paris, Gallimard, 2019.

[30] Adolphe Boschot, L’Écho de Paris, 30 mai 1913.

[31] Paul Souday, L’Éclair, 31 mai 1913.

[32] Maurice Touchard, La Nouvelle Revue, 1er juillet 1913

[33] Gustave De Pawlowski, Comœdia, 31 mai 1913.

[34] Gaston Carraud, La Liberté, 31 mai 1913.

[35] Maurice Touchard, La Nouvelle Revue, 1er juillet 1913.

[36] Bronislava Nijinska, Mémoires 1891-1914, trad. Gérard Mannoni, Paris, Ramsay, 1983, p. 405.

[37] Baruch Spinoza, Éthique, trad. Charles Appuhn, Partie II, Axiome III, « Postulats », Paris, GF Flammarion, 1965, p. 91.

[38] Dominique Brun, Sophie Jacotot et Juan Ignacio Vallejos, Rapport DZIGA…, op. cit., p. 164.

[39] Dominique Brun, « Entretiens avec A. Després 2-3 mai 2018 », Noisy-Le-Sec.

[40] Baruch Spinoza, Éthique, op. cit., p. 91.

[41] Ibid., p. 88.

[42] Dominique Brun, « Le trait et le retrait », Quant à la danse, n° 3, 2006, p. 37.

[43] Jacques Rivière, « Le Sacre du printemps », La Nouvelle Revue Française, n° 59, 1er novembre 1913, dans Jacques Rivière, Études (1909-1924), Paris, Gallimard, Nouvelle Revue Française, p. 363.

[44] Aurore Després, « Le printemps à la portée des gestes. Danser le solo de l’élue dans Le sacre du printemps au XXIe siècle », art. cité.

[45] Valentine Hugo, Carnets de dessins et notes manuscrites de Valentine Gross-Hugo, Paris, 1913, Londres, Archive Blythe House, Theatre Museum.

[46] Ibid., cité dans Dominique Brun, Sophie Jacotot et Juan Ignacio Vallejos, Rapport DZIGA…, op. cit., p. 103.

[47] Geoff Bailey, « Time Perspectives, Palimpsests and the Archaeology of Time », Journal of Anthropological Archaeology, vol. 26, n° 2, juin 2007, p. 198-223.

[48] Sophie Jacotot, « Sacre #2 de Dominique Brun. Entre recherche historique et (re)création », art. cité, p. 6.

[49] Jacques Rivière, « Le Sacre du printemps », art. cité.

[50] Gaston Carraud, La Liberté, 31 mai 1913.

[51] Émile Vuillermoz, La Revue Musicale S.I.M, 15 juin 1913.

[52] Aurore Després, « Refaire. Showing re-doing. Logique des corps-temps dans la danse-performance », art. cité.

[53] Friedrich Nietzsche, Considérations inactuelles I et II, trad. Pierre Rusch et al.,Paris, Gallimard, 1991.

[54] Dominique Brun, « Résumé du projet Vertov », art. cité, p. 8.

[55] Voir Aurore Després, La Portée des gestes. Danse et arts vivants aux XXe et XXIe siècles : Synthèse des travaux (1998-2018), Habilitation à Diriger des Recherches, Université Côte d’Azur, 2019, p. 123-155, HAL, 2020.

L’autrice

Aurore Després est enseignante-chercheuse (HDR) en arts de la scène à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, chercheuse du laboratoire ELLIADD, membre associée du Laboratoire du geste lié à Paris 1-Panthéon-Sorbonne et membre active de l’association des Chercheurs en Danse (aCD). Elle est aussi danseuse et chorégraphe, et ses recherches portent sur le geste et sa perception, le temps et l’archive dans le champ de l’art chorégraphique contemporain, dans une approche esthétique à la fois écologique, archéologique et politique. Conceptrice du fonds d’archives audiovisuelles en ligne FANA Danse & Arts vivants, directrice de la collection Gestes aux Presses du réel, elle a également dirigé l’ouvrage collectif Gestes en éclats. Art, danse et performance (Presses du réel, 2016).

Pour citer ce document

Aurore Després, « Performer l’archive comme une contrainte. Petite archéologie des gestes mis en jeu dans l’atelier ‘‘Danser l’archive – Le Sacre du printemps’’ mené par Julie Salgues », thaêtre [en ligne], Chantier #7 : Document-matériau (coord. Marion Boudier et Chloé Déchery), mis en ligne le 8 novembre 2022.

URL : https://www.thaetre.com/2022/11/08/performer-larchive-comme-une-contrainte/