Réactiver Sarah Bernhardt

Cadre et contexte

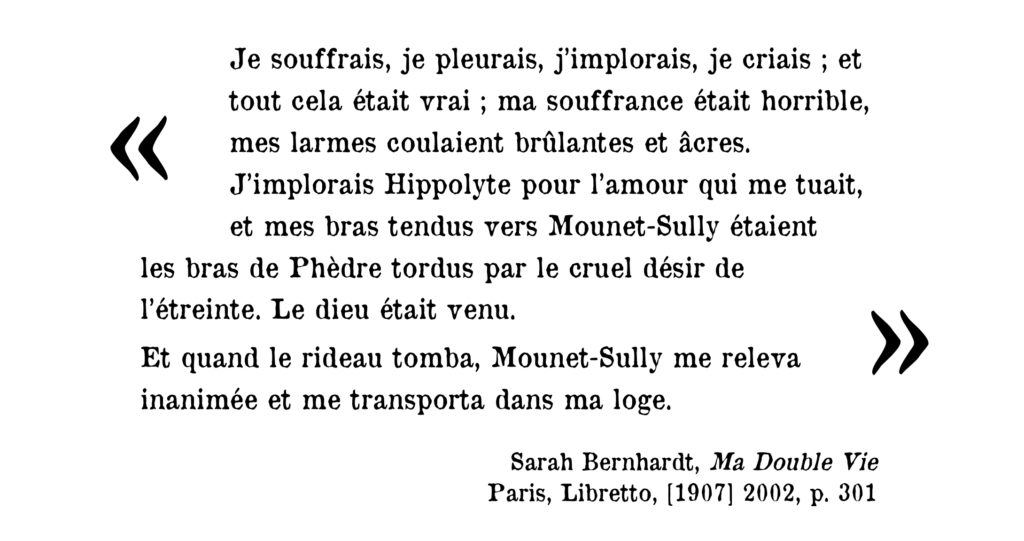

Cette citation, tirée de l’autobiographie de la comédienne, constitue le point de départ de cette recherche par la contradiction qu’elle pose entre :

• ce que Sarah Bernhardt exprime de son jeu, qui semble être une sorte d’abandon total au personnage et à l’inspiration du moment,

• et ce qu’elle dit par ailleurs de son travail de composition des personnages, notamment sur la diction du vers, qui implique un certain contrôle.

Un autre moteur pour Anne fut aussi l’envie de mettre à l’épreuve ce fantasme qui parcourt l’ensemble de son travail d’historienne du jeu : peut-on éprouver un jeu passé, en tant qu’interprète d’une part, et en tant que spectateur d’autre part ?

Aujourd’hui, nous souhaitons partager le résultat de notre recherche, au sein d’un protocole qui allie une démarche – qu’est-ce que c’est que « réactiver » ? – et des matériaux – avec quoi peut-on constituer une partition d’acteur ?

Réactiver

Le premier constat qui s’impose, c’est que notre approche d’un jeu passé ne peut être qu’asymptotique, pour la simple raison que nous ne saurons jamais si nous touchons juste. Ce qui nous intéresse, c’est de voir en quoi le geste de réactivation, la mise à l’épreuve de l’archive par la pratique, peut modifier et augmenter notre savoir d’un point de vue historique, esthétique, et pratique.

Nous avons longtemps débattu du terme à choisir pour cela, et par conséquent de la démarche à employer : s’agit-il de copier, imiter, réactiver, reproduire, reconstituer, évoquer, refaire ou reprendre[1] ?

Nous avons décidé d’adopter le terme « réactiver », dans un premier temps par élimination. Nous ne voulions pas entrer dans une démarche de reconstitution historique (comme ont pu le faire par exemple Hodson et Archer et le Joffrey Ballet avec Le Sacre du Printemps en 1987[2]). Nous ne pouvions pas non plus reproduire un jeu dont nous n’avions que des traces lacunaires. Enfin, les termes de copie et d’imitation nous sont apparus plutôt comme des outils, des portes d’entrée à mettre au service de notre tentative.

Voici la définition de « réactiver », telle que formulée par Julie Sermon dans un des laboratoires de la recherche « Partition(s) » :

À l’instar de la notion de « recréation », la réactivation est donc une art du refaire dont la spécificité est de chercher à faire exister de nouveau, non pas seulement un objet ou un fait particulier (défini par des propriétés que l’on s’applique à reconstituer/recomposer le plus précisément possible), mais la « vie » même de cet objet ou de ce fait, c’est-à-dire son principe actif, pour ne pas dire son âme : ce qui fait que cet objet ou ce fait ont des effets (positifs ou négatifs), dans un contexte ou des circonstances donnés[3].

C’est la question de l’effet, rendue possible par le terme « réactiver », qui s’est montrée décisive : quels effets un jeu passé peut-il produire aujourd’hui ? Cette question de l’effet se pose à la fois d’un point de vue artistique et d’un point de vue scientifique.

D’un point de vue artistique d’abord, nous disposons de beaucoup de textes sur l’effet extraordinaire provoqué par le jeu de Bernhardt, effet que l’on ne comprend pas forcément depuis notre époque, notamment à l’écoute des enregistrements qui nous sont parvenus. Ce jeu pourrait-il continuer à nous faire de l’effet, à ne pas être ridicule, à ne pas être daté, artificiel, surjoué ? Peut-il nous toucher « quand même », pour reprendre la devise de Sarah Bernhardt, et si oui, comment ?

D’un point de vue scientifique ensuite, la question de l’effet implique de questionner ce que la réactivation fait, d’une part, à l’archive et sa compréhension, d’autre part, à l’histoire des pratiques. Dans un article intitulé « Réactiver des situations passées ? Du re-enactment à l’histoire pragmatique », les musicologues Nicolas Donin et Rémy Campos posent les bases d’une « histoire pragmatique »[4], dont l’objectif est d’aboutir à la compréhension d’un fait historique en le remettant en œuvre dans un contexte documenté : par exemple, reconstituer une expérience scientifique en prenant en compte l’état des connaissances de l’époque, les conditions matérielles d’exécution de l’expérience en question, le type de matériel, etc. Cette histoire pragmatique :

• met à l’épreuve les limites d’une documentation et cerne mieux les contours de la situation qui l’a produite et ce que les acteurs en ont compris ;

• produit à son tour des données inédites qui prolongent l’archive sur un autre plan ;

• tient compte de la réflexivité des participants engagés dans l’expérience ;

• donne lieu à une interrogation sur les modèles historiques dont elle se distingue.

Le cadre de l’histoire pragmatique nous a permis d’accepter :

• que chacun des indices que nous collectons peut être remis en cause par celui que l’on trouve ensuite ;

• que le fait de « pratiquer » l’archive enrichit le savoir qu’on en a ;

• que la démarche de réactivation peut permettre de maintenir, si on ne va pas jusqu’à la reconstitution qui la fige, une forme de réflexivité sur le savoir produit par la performance ;

• que le détail ou l’indice ne constituent pas en eux-mêmes des preuves. Même quand nous pouvons recouper le plus d’indices possibles, superposer les traces, diversifier l’archéologie du jeu, l’approche sera au mieux, nous l’avons déjà dit, asymptotique.

Cette référence nous a permis de valider l’approche expérimentale et pragmatique que nous avions adoptée au départ et dont nous allons rendre compte maintenant, enrichie de quelques étapes de travail.

Matériaux

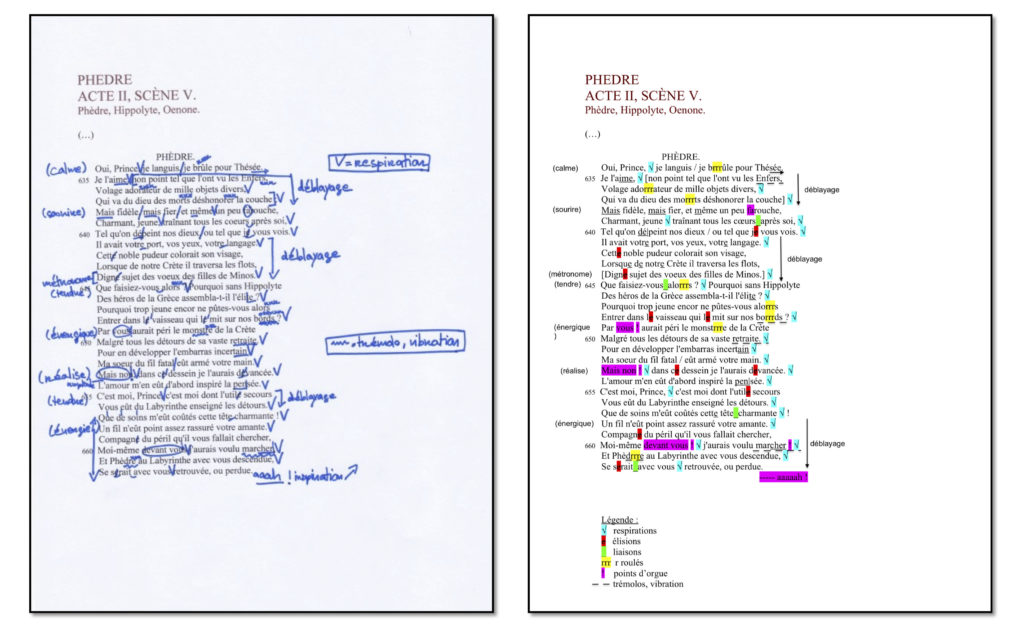

Pour réactiver certains aspects du jeu de Sarah Bernhardt, nous avions avant tout besoin de nous constituer une partition. Pour ce faire, nous avons croisé un maximum d’archives de types différents. Quelques-uns de ces matériaux ressemblaient déjà à des partitions, d’autres non.

Deux constats initiaux :

• Notre partition reste lacunaire, et peut-être qu’il ne peut en être autrement. La question se pose alors de savoir ce que nous faisons des « trous » dans la partition. Faut-il les combler ou au contraire laisser incomplète la proposition de réactivation ?

• Les archives en lien avec le spectacle vivant, contrairement à d’autres types d’archives (par exemple les archives judiciaires) ne produisent pas nécessairement cet « effet de réel » dont parle Arlette Farge dans Le Goût de l’archive[5]. Elles semblent au contraire susciter un effet d’étrangeté complète, car les codes de jeu ne sont pas du tout les mêmes. Elles apparaissent, par rapport à l’expérience contemporaine de la pratique, comme irréelles, quand ce n’est pas ridicule.

Il s’agit donc à la fois de prendre au sérieux ce que les archives décrivent et de les utiliser avec précaution, car elles ne sont littéralement que des représentations de représentations.

Mais de quels types d’archives parlons-nous ?

Traces de la voix

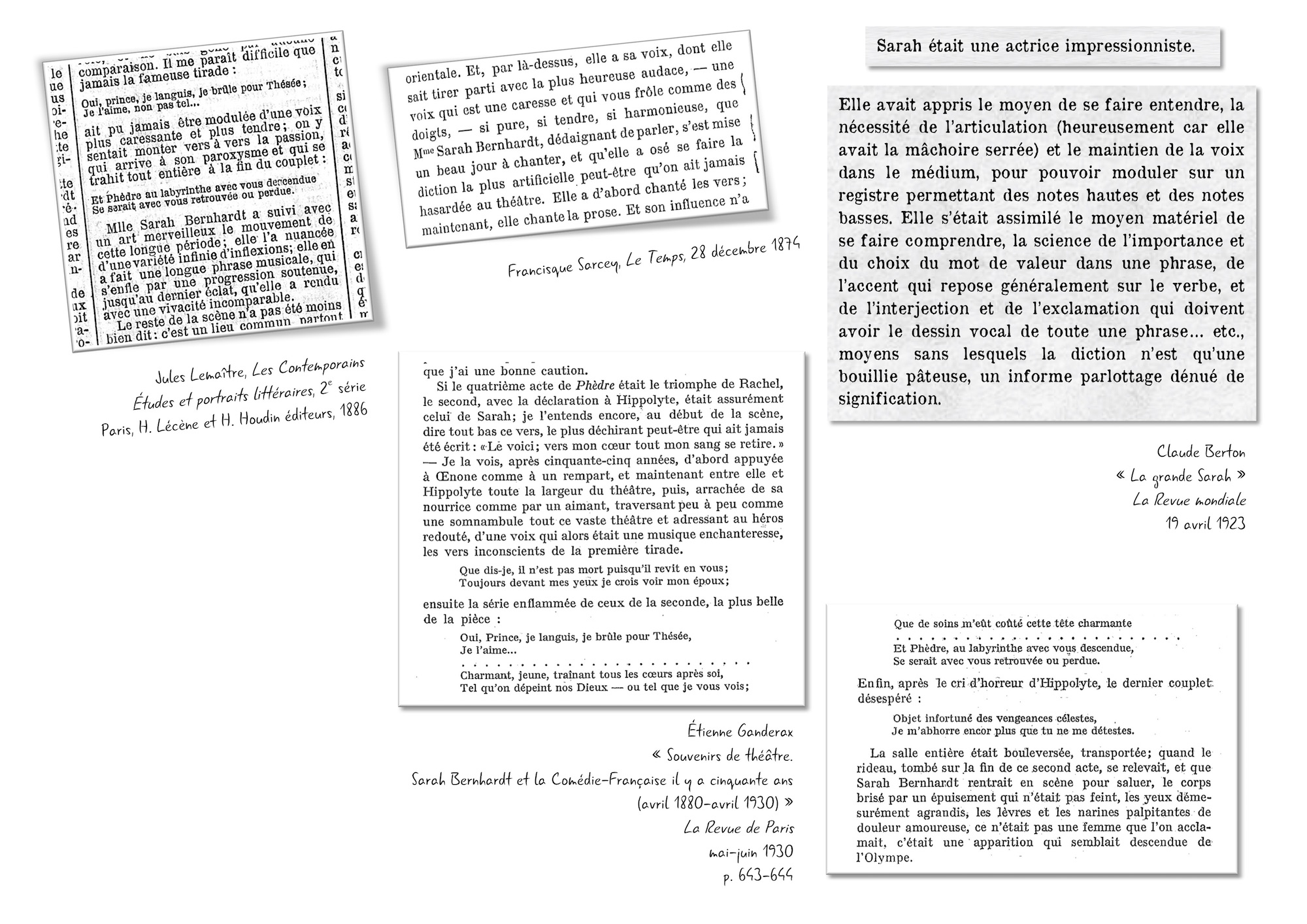

Nous nous sommes tout d’abord plongés dans les archives qui pourraient nous informer sur la voix de Sarah Bernhardt, et en premier lieu dans les critiques de presse. Si la voix nous a servi de première porte d’entrée, c’est parce qu’il s’agit du vecteur privilégié de la tradition théâtrale francophone. De plus, dans les critiques de l’époque, un élément ressort souvent : la qualité de l’interprétation que donne Bernhardt du rôle de Phèdre est avant tout vocale. La gestuelle est, au moins lors des premières représentations, très peu mentionnée.

Pour constituer notre partition, nous retirons ainsi de ces premières sources des observations techniques :

• La voix de la comédienne est tendre et caressante, mais la passion monte sur certains vers.

• Elle module sa voix selon une esthétique de la variation et du contraste propre aux canons de l’époque.

• Elle a une voix de médium, avec un spectre large.

• Elle met l’accent sur des mots d’importance dans chaque phrase.

• Sa diction est qualifiée d’artificielle et de chantante.

Ajoutons à cela une information non pas technique, mais en lien avec l’effet que cette voix produit :

• Les critiques reviennent à plusieurs reprises sur l’émotion qui s’empare de la salle à son écoute, les spectateurs étant très souvent émus jusqu’aux larmes.

Pour intégrer ces éléments et affiner notre réactivation, nous devions discerner ensuite ce qui ressortait du jeu singulier et personnel de l’actrice et ce qui provenait des usages en vigueur à la fin du XIXe siècle. Pour ce faire, nous sommes allés chercher dans un deuxième type de sources : les traités ou prescriptions de jeu de l’époque.

Ainsi par exemple, dans l’ouvrage Les Trois Dictions, une grande attention est portée au rythme. Les deux auteurs estiment qu’un interprète doit « posséder la diction rythmique au même titre que la diction correcte et la diction expressive ». Les qualités articulatoires et affectives ne peuvent se passer d’un travail sur le rythme, « produit direct de l’émotion », « et qui la provoque à son tour »[6]. Le rythme serait ainsi un outil permettant à l’interprète de démontrer ses qualités de diction et ses qualités expressives. Il est support de variation et d’expression pour l’interprète.

Dans cet ouvrage, la diction de Sarah Bernhardt est souvent associée à celle de Mounet-Sully, son contemporain. Elles apparaissent toutes deux comme exemplaires de ce travail sur le rythme, notamment par l’usage contrasté de modulations différentes selon les vers, qui permettent la variation rythmique d’une tirade donnée. Nous l’avons notamment entendu par exemple sur les vers : « Et Phèdre au labyrinthe avec vous descendue, / Se serait avec vous retrouvée, ou perdue… »

Nous l’avons notamment entendu par exemple sur les vers : « Et Phèdre au labyrinthe avec vous descendue, / Se serait avec vous retrouvée, ou perdue… »

Cette technique est motivée de plusieurs manières dans le travail de l’interprète, et l’est tout d’abord dramaturgiquement. Dans les Principes de diction de Dupont-Vernon par exemple (1882), l’analyse du vers ouvre sur une prescription résolument moderne, alors que nous nous attendions à trouver un traitement plus strict de l’alexandrin au XIXe siècle. En effet, en prônant l’identification de l’idée principale d’un texte pour la mettre en valeur par la diction, cette dernière peut se permettre des écarts par rapport aux exigences de la prosodie (comme l’élision de certains « e »). Ce type de diction produit également des variations de rythme et de volume propres à faire entendre davantage l’idée que l’on estime principale. Enfin, elle produit un effet « parlé » de l’alexandrin dans le phrasé.

Dans les Principes de diction de Dupont-Vernon par exemple (1882), l’analyse du vers ouvre sur une prescription résolument moderne, alors que nous nous attendions à trouver un traitement plus strict de l’alexandrin au XIXe siècle. En effet, en prônant l’identification de l’idée principale d’un texte pour la mettre en valeur par la diction, cette dernière peut se permettre des écarts par rapport aux exigences de la prosodie (comme l’élision de certains « e »). Ce type de diction produit également des variations de rythme et de volume propres à faire entendre davantage l’idée que l’on estime principale. Enfin, elle produit un effet « parlé » de l’alexandrin dans le phrasé.

Il y a une seconde motivation à cette manière de dire, plus prosaïque, en lien avec une autre technique dite du « déblayage ». Cette technique, souvent employée à l’époque, consistait à dire sans trop de travail des pans entiers du texte, jugés secondaires, pour parvenir aux grands airs que le public attendait impatiemment. C’est sur ceux-ci que l’interprète pouvait déployer tout son talent, ici, par exemple, dans le cas de Phèdre, la scène des aveux à Hippolyte. Et même à l’intérieur de cette scène, nous pouvons distinguer que certains vers sont traités comme étant plus importants que d’autres.

On peut l’imaginer, il y a des pièces pour lesquelles ce travail est plus facile à opérer. Dupont-Vernon le reconnaît aussi et précise que, dans le cas de la tragédie, il n’est pas facile de faire à la fois « simple et grand ». Ce qui est intéressant dans la diction de Sarah Bernhardt, c’est de voir comment celle-ci est capable d’allier le naturel d’une diction qui cherche à se rapprocher d’un phrasé parlé, et une technicité, une artificialité qui éloignent cette diction de toute spontanéité.

Aidés de ce que les traités nous apprenaient, nous sommes revenus aux critiques que nous avons lues au début de la conférence, dans lesquelles on en apprend un peu plus sur les spécificités du travail de Sarah Bernhardt par rapport à ce qui se pratiquait à l’époque.

Dans un XIXe siècle qui compare volontiers les interprétations des actrices entre elles, le critique Sarcey nous apprend que Sarah Bernhardt n’a par exemple pas les capacités vocales de Rachel. Sa voix n’est pas assez puissante. Elle a donc travaillé le rôle d’une manière beaucoup moins violente que son illustre prédécesseure. Elle modifie de ce fait les manières d’interpréter le rôle pour correspondre à ses propres capacités.  Mais la confrontation des différentes critiques nous a aussi placés face à des contradictions. Certaines critiques louent la dimension « naturelle » de l’expression vocale de la passion, alors que d’autres en admirent l’aspect chantant et l’artificialité. Ainsi de Jules Lemaître qui parle de « la diction la plus artificielle peut-être qu’on ait jamais hasardée au théâtre »[7].

Mais la confrontation des différentes critiques nous a aussi placés face à des contradictions. Certaines critiques louent la dimension « naturelle » de l’expression vocale de la passion, alors que d’autres en admirent l’aspect chantant et l’artificialité. Ainsi de Jules Lemaître qui parle de « la diction la plus artificielle peut-être qu’on ait jamais hasardée au théâtre »[7].

Et c’est là qu’un troisième type de documents intervient : les enregistrements sonores. Même s’ils posent un certain nombre de problèmes – comment leur nature d’enregistrement studio peut-elle rendre compte d’une performance live ? Comment faire abstraction de l’effet dévastateur d’étrangeté et de ringardise que leur écoute produit ? –, ils nous permettent quand même de lire différemment les critiques, d’en corroborer certaines, tout en ouvrant de nouvelles pistes.

L’extrait que nous avons diffusé en ouverture – et placé ici en tête de notre prologue – date vraisemblablement de 1910. À notre connaissance, il existe deux autres enregistrements de Phèdre, celui de 1880, enregistré chez Edison et perdu, et celui de 1903, qui présente des différences mineures avec celui que nous avons utilisé[8].

Sarah Bernhardt dans Phèdre : enregistrement de 1903

Édition anglaise, « His Master’s Voice » (E 326)

Le problème posé par l’archive sonore, très bien analysé par le travail de Marie-Madeleine Mervant-Roux et Julia Gros de Gasquet[9], est double. Premièrement, c’est un enregistrement, et non une performance live. La voix n’est pas émise et reçue dans les mêmes conditions que lors d’une représentation. Marie-Madeleine Mervant-Roux insiste sur la contrainte exercée sur le corps de l’actrice : celle-ci doit rester immobile devant le cornet de captation du son, sans varier la distance avec le pavillon et en faisant le moins de bruits parasites possibles. La contrainte est également produite par la durée limitée des enregistrements sur cylindres puis sur disques, qui nécessitait d’adapter la vitesse du débit pour pouvoir donner la tirade dans son ensemble. D’où la rapidité avec laquelle Sarah Bernhardt débite son texte. Deuxièmement, l’écoute produit un effet dévastateur par son étrangeté, voire par ce que l’on peut percevoir dans un premier temps comme une ringardise absolue.

Ceci étant précisé, voici les éléments relatifs à la diction de Bernhardt que Tomas a relevés dans l’enregistrement pour nourrir son travail d’interprète :

• Éléments qui se recoupent entre les critiques, les prescriptions et les enregistrements :

– lyrisme de la déclamation

– investissement émotionnel tendre et non paroxystique (bien que vibrant)

– élocution précise, chantante

– accents sur mots d’importance

– passion qui transparaît dans la voix : soupirs, sanglots, râles, vibrato

– voix peu puissante

– mélange entre un langage parlé (« naturel » , élisions des « e ») et une prosodie musicale qui ne s’apparente pas à un travail classique de l’alexandrin• Éléments nouveaux, issus des enregistrements seulement :

– voix nasale

– aiguë (en contraste avec l’indication « médium » relevée par les critiques), effet vraisemblablement dû aux conditions techniques d’enregistrement

– monocorde

– très rythmée, rapide : Bernhardt parle d’une lancée (« déblayage » )

– ruptures vives

– « r » légèrement roulés par endroits

– respiration très travaillée

Nous retrouvons cette prosodie singulière d’un extrait audio à l’autre, non seulement sur ceux de Phèdre, mais aussi sur d’autres rôles enregistrés, ainsi que chez d’autres acteurs de l’époque. En témoigne par exemple l’analyse trouvée Les Trois Dictions, qui rapproche la diction de Sarah Bernhardt de celle de Mounet-Sully, notamment via la technique de « déblayage »[10].

Enfin, nous avons recoupé les informations extraites de l’enregistrement sonore de Phèdre avec un autre type de document, à savoir les écrits de l’interprète elle-même. Dans son Art du théâtre, la comédienne concentre ainsi sa réflexion sur le travail vocal. On retrouve ici les caractéristiques de nasalité, de vibrato, et surtout la prééminence de la voix dans l’interprétation. Ailleurs, Bernhardt confirme aussi la nécessité du déblayage et de l’accentuation des mots d’importance dans le texte.

On retrouve ici les caractéristiques de nasalité, de vibrato, et surtout la prééminence de la voix dans l’interprétation. Ailleurs, Bernhardt confirme aussi la nécessité du déblayage et de l’accentuation des mots d’importance dans le texte.

À partir de l’ensemble de ces informations, Tomas a composé une partition vocale qui lui permettrait de traverser l’extrait de Phèdre comme Sarah Bernhardt et de donner à entendre son interprétation.

Ce faisant, nous nous sommes rendus compte que nous disposions de quantité de notes sur la diction, les intentions de jeu et même sur les effets à produire, mais que nous manquions cruellement d’éléments pour construire le corps qui donne cette voix. D’où l’attitude statique de Tomas pendant la première démonstration.

Le corps

Les critiques du rôle de Phèdre nous apportent très peu d’éléments sur le corps et la gestuelle. Elles soulignent la retenue des gestes de Bernhardt et leur dimension inconsciente. Elle est mue par quelque chose qui l’épuise (la passion, le texte), et apparaît comme possédée, ce qui semble éloigner de son jeu toute idée de composition plastique.

Dans la critique de Ganderax, dans la description de Lemaître de l’acte II, les registres de l’attraction, du magnétisme et de l’épuisement donnent à la fois l’image d’une Sarah possédée et celle d’une Phèdre entièrement soumise à ses passions et à la double attraction de la mort et de l’amour.

Dans la critique de Sarcey de 1893, celui-ci explique que la scène du Théâtre de la Renaissance est trop petite pour l’acte II et pour la scène de l’aveu car « Phèdre doit être attirée peu à peu vers Hippolyte, comme par une sorte de magnétisme ou, si vous voulez, d’auto-suggestion irrésistible »[11].

L’actrice apparaît sous sa plume comme à la fois possédée et désincarnée. Elle-même relève ce paradoxe, en isolant le rôle de Phèdre de toutes ses autres compositions.

Dans L’Art du théâtre, Bernhardt précise néanmoins que malgré cet état d’abandon, les gestes doivent rester maîtrisés.

Dans L’Art du théâtre, Bernhardt précise néanmoins que malgré cet état d’abandon, les gestes doivent rester maîtrisés.

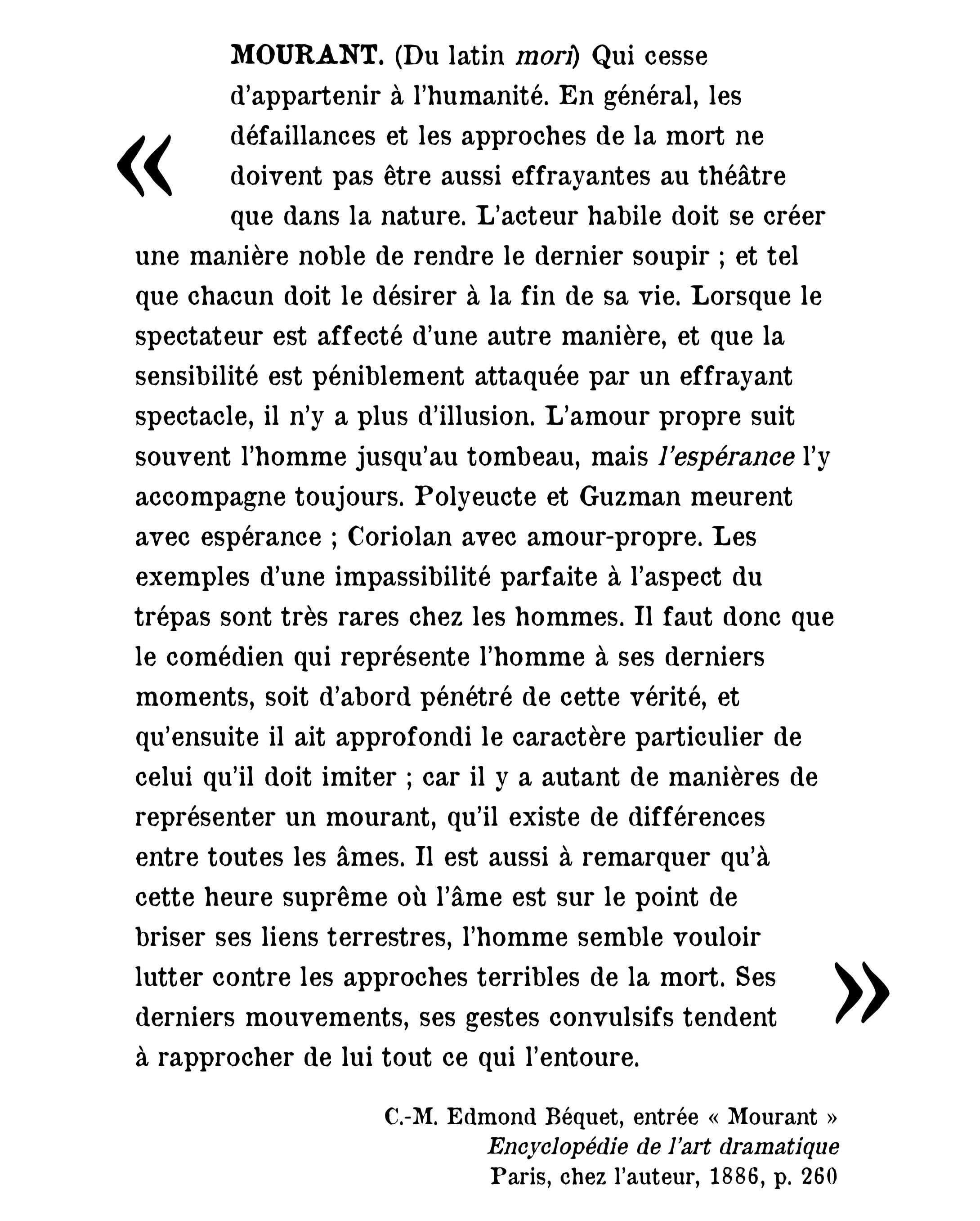

En ceci, la comédienne rejoint les prescriptions de l’époque sur la question du geste, que l’on peut trouver par ailleurs dans les dictionnaires de théâtre. Dans le dictionnaire d’Arthur Pougin notamment, l’auteur souligne, à l’article « geste », la nécessité de la sobriété et de la mesure dans l’exécution physique[12]. Comme nous venons de le voir, les critiques de l’époque sur l’interprétation de Phèdre semblent aller dans ce sens : retenue, intériorisation du sentiment, corps mû par des gestes inconscients qui restent néanmoins gracieux. Cela étant, la mesure n’exclut par le contraste. Dans L’Encyclopédie de Béquet, qui date de 1886, il est prescrit la nécessaire « inégalité dans la voix et dans le geste, c’est là ce qui rend l’action si puissante ; inégalité doit être ici entendu pour contraste »[13]. Une prescription importante pour les jeux de scène consiste à « rassembler toute la force de l’action dans la poitrine et la physionomie plutôt que dans les bras »[14]. Les actions, et les gestes qui les illustrent, permettent « par le secours de ces signes » que sont les gestes, de peindre « nos désirs, nos craintes, notre satisfaction, notre dépit »[15]. Ici, dans le cas de Phèdre dans cette scène, l’attirance qu’elle ressent pour Hippolyte, se trahit dans son corps, devançant d’une certaine manière l’aveu porté par le discours.

Ce jeu de scène a fort durablement marqué les esprits, puisqu’il finit par « faire tradition », comme le montre un article du Temps de 1901, à propos des débuts de Mme Segond-Weber dans le rôle de Phèdre.

Nous nous sommes alors tournés vers les photos. Sarah Bernhardt était en effet connue pour « sa voix d’or », mais aussi pour être « Reine de l’attitude et Princesse des gestes »[16]. Des photos de Sarah Bernhardt en Phèdre, nous n’en manquons pas, mais elles nous posent quelques problèmes. Certaines ne sont pas datées par exemple, même à la BNF, et la plupart proviennent d’époques différentes, depuis 1874, date de la création du rôle par Sarah Bernhardt, et tout au long de sa carrière, au fil des très nombreuses reprises, puisque l’actrice a joué le rôle au moins jusqu’au début du XXe siècle.

Un premier groupe de photos date, selon la notice de la BNF, des représentations de 1874. Mais on peut voir que ce sont des clichés pris par un photographe de New York. Or l’actrice ne part pas en tournée avant 1880. Sans pouvoir résoudre cette contradiction pour l’instant, nous nous contenterons de dater ces photos entre 1874 et 1880.

Sarah Bernhardt dans Phèdre

Photographies de Napoleon Sarony, ateliers Nadar, 1874

© Bibliothèque nationale de France

On remarque une sobriété de gestes et une grande simplicité dans les poses, qui corroborent la retenue relevée par les critiques. La pose est languide et éthérée, et l’expression du visage égarée mais très sobre (lèvres entrouvertes, yeux mi-clos). L’on remarque également tout ce qui constitue à l’époque une « iconographie » du rôle : le fauteuil et les voiles, faisant référence à l’entrée en scène de Phèdre et à la réplique : « Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. » Le rôle de Phèdre, dans sa représentation photographique, établit ici une filiation évidente avec l’interprète précédente, Rachel[17].

Un deuxième ensemble de photos présente de notables différences de traitement.

Sarah Bernhardt dans Phèdre

Atelier Nadar / Downey, W&D Photographs (New-York) entre 1898 et 1912

© Bibliothèque nationale de France

Le costume a changé. Les voiles ont disparu, les bras sont nus, et le costume est réduit à une tunique blanche sans aucun ornement. Les poses sont plus travaillées et plus tendues, plus dynamiques. Le regard est hors-champ et non face à l’objectif, ce qui semble signifier une forme d’égarement. L’expression des yeux, mi-clos et renversés, est très travaillée.

Ces photographies plus tardives, faites soit à l’occasion de la reprise de Phèdre en 1893, soit lors des tournées suivantes, renvoient à un autre imaginaire qui a inspiré Sarah Bernhardt : les grands spectacles hystériques de la Salpêtrière lors des leçons de Charcot, dans les années 1880. L’observation des patientes dites hystériques permet à Bernhardt de construire cette interprétation de Phèdre que certains critiques ont qualifié de moderne : une névrosée tourmentée par ses désirs. Le travail sur les yeux révulsés, qu’on retrouve dans d’autres photographies du même rôle, mais aussi dans d’autres rôles, constitue l’une des marques de fabrique du jeu de Bernhardt. Certaines poses corporelles se rencontrent également d’un rôle à l’autre, notamment la ligne serpentine. Fort prisée à l’époque, elle figure parmi les attitudes favorites de la comédienne, parce qu’elle met en valeur sa taille et sa souplesse. Comme elles reviennent de photographie en photographie, Tomas a essayé de reproduire certaines de ces poses emblématiques.

De Sarah Bernhardt à Tomas Gonzalez

En haut à gauche : Sarah Bernhardt dans Phèdre au Théâtre de la Renaissance, atelier Nadar, 1893 © Bibliothèque nationale de France

En haut droite : Sarah Bernhardt dans Théodora de Victorien Sardou, atelier Nadar, 1884 © Bibliothèque nationale de France

En bas : Le Portrait de Sarah Bernhardt de Georges Clairin, 1876 © Petit Palais / Roger-Viollet

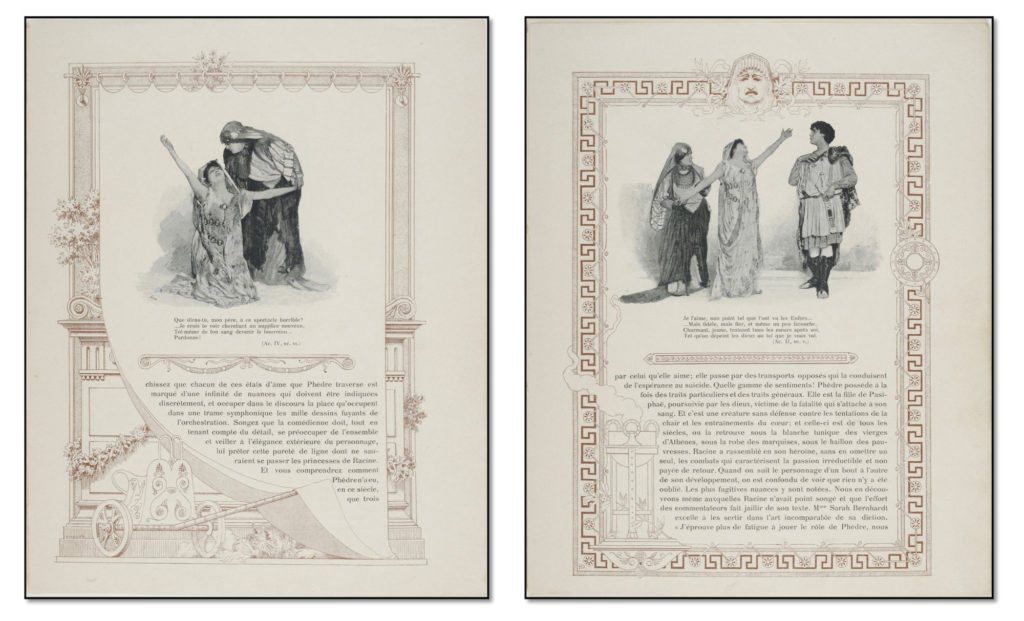

Une troisième série de photographies ne représente plus seulement l’actrice seule, mais nous montre aussi le travail sur la gestuelle et la composition d’ensemble, ici avec Œnone, et là entre Œnone et Hippolyte.

Sarah Bernhardt dans Phèdre

En haut : photographies de Henri Mairet, atelier Nadar © Bibliothèque nationale de France

En bas : les mêmes photographies reprises dans l’article d’Adolphe Brisson, « ‘‘Phèdre’’ et Mme Sarah-Bernhardt »

Revue Illustrée, n° 230, 1er juillet 1895 © Bibliothèque nationale de France

Les revues de ce type publient ces photos avec des vers du texte de Phèdre en dessous. Ici, acte IV, scène 6 : « Que diras-tu mon père, à ce spectacle horrible ? », ou là, acte II, scène 5 : « Je l’aime, non point tel que l’ont vu les Enfers… ».

Certes, on repassera pour la sobriété des gestes. La composition est exagérée, extrêmement composée. Ces photos donnent l’impression que le jeu serait constitué d’une série de poses, qu’on passerait d’un moment mémorable de la pièce à l’autre. Or on sait bien que cette idée est fausse et que les photographies ne peuvent pas nous renseigner sur le mouvement[18].

On a donc cherché d’autres documents qui nous permettraient de toucher du doigt la dimension dynamique de l’interprétation. Par l’intermédiaire de Romain Piana, maître de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle qui a travaillé sur Sarah Bernhardt, nous avons pu avoir accès à ce qui pourrait s’apparenter à un document-partition : un relevé de mise en scène de Fédora[19].

Fédora est un mélodrame exotisant de Victorien Sardou, écrit spécialement pour Sarah Bernhardt, qu’elle joue en 1882 au Vaudeville. Dans la pièce, le personnage éponyme est responsable de la mort de la famille de l’homme qu’elle aime, après toute une série de quiproquos. Loris, l’amant donc, finit par découvrir la responsabilité de Fédora, ce qui la conduit au suicide, qui constitue la scène finale de la pièce.

Cas pratique : la mort de Fédora comme partition gestuelle

Ce qui nous a intéressés ici, c’est que les critiques disent explicitement que la comédienne explore dans Fédora un autre type de jeu et un autre type de diction, associés à une gestuelle pour le coup largement commentée.  Toutes les critiques soulignent alors une attention nouvelle portée à l’expression du corps et du visage. Dans une autre critique datant de 1895, il est dit que Bernhardt était dans le rôle de Fédora, « une merveille de plastique », traversée de « frissons et de tremblements nerveux d’un réalisme saisissant »[20]. La dimension visuelle d’une part, et tonique d’autre part, de son jeu est accentuée.

Toutes les critiques soulignent alors une attention nouvelle portée à l’expression du corps et du visage. Dans une autre critique datant de 1895, il est dit que Bernhardt était dans le rôle de Fédora, « une merveille de plastique », traversée de « frissons et de tremblements nerveux d’un réalisme saisissant »[20]. La dimension visuelle d’une part, et tonique d’autre part, de son jeu est accentuée.

Pour tenter d’aborder la question de la partition de gestes, nous avons utilisé la scène finale de Fédora comme cas pratique, scène mélodramatique au possible puisque l’héroïne s’empoisonne.

Premier constat : il n’y a pas de photos de cette scène, et de manière générale, peu de photos de la pièce existent. En revanche, nous avons des croquis et des dessins tirés de journaux illustrés.

Sarah Bernhardt dans Fédora

À gauche : la répétition générale de Fédora, Théâtre du Vaudeville, estampe de Mars, 1882

À droite : Fédora, Théâtre du Vaudeville, estampes de Charles Gillot et Paul Destez, Théâtre illustré, 1882

© Bibliothèque nationale de France

Nous avons aussi énormément de témoignages et de représentations de l’actrice en train de mourir sur scène dans d’autres rôles, car celle-ci excellait dans cet exercice. On sait par exemple que Sardou a écrit la mort par poison de Fédora pour permettre à Sarah « une mort pathétique »[21], qui laisse à l’actrice le temps de déployer tout son talent.

Bernhardt était connue pour mourir de manière très réaliste et en même temps très spectaculaire. On retrouve donc ici le même paradoxe que celui rencontré dans l’analyse de sa diction. On sait d’ailleurs que pour la mort de Phèdre, elle a pris modèle sur l’agonie de sa sœur Régina morte en 1873. Lors de la reprise du rôle en 1893, Sarcey loue « l’élégance morbide de ses attitudes et de ses gestes »[22]. Reynaldo Hahn, son premier biographe, se souvient en 1930 de la métamorphose de la comédienne au cinquième acte de Phèdre par exemple : « C’est une morte qui marche », « la peau du visage colle aux pommettes, livide, fanée »[23]…

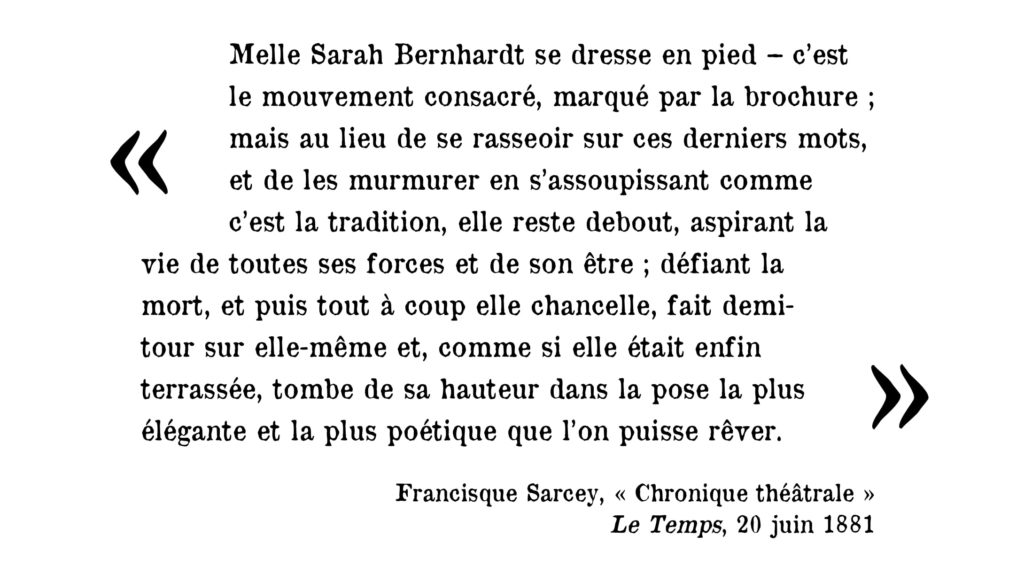

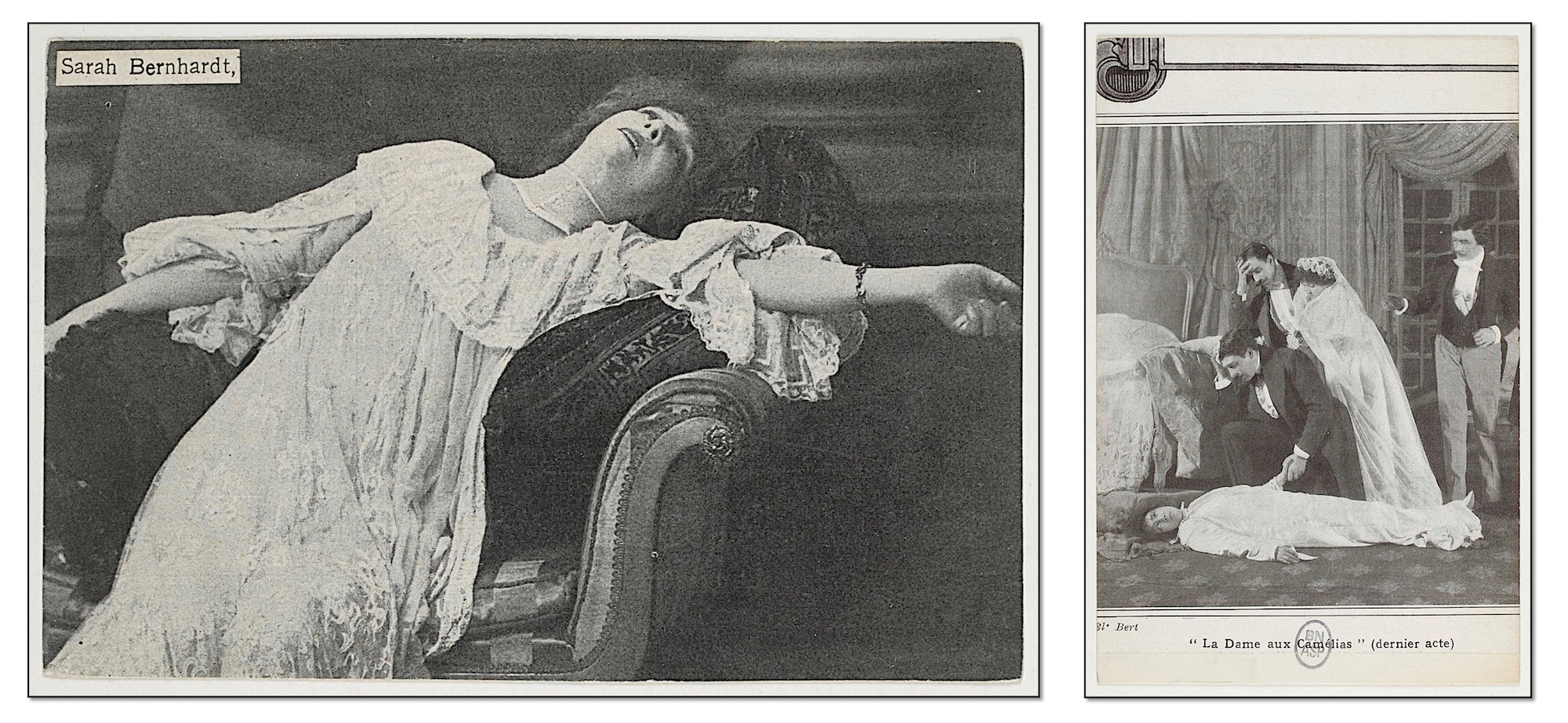

Dans La Dame aux Camélias, c’est la dimension spectaculaire plus que réaliste qui est mise en avant dans sa manière de mourir en scène.

On voit dans cette citation comment Sarah Bernhardt use de son art de la composition pour modifier et s’approprier un jeu de scène noté. L’extrait nous permet aussi de repérer la constance de la ligne serpentine dans ses mouvements ainsi que la dimension spectaculaire dans sa manière de mourir. Le contraste entre réalisme morbide et composition grandiloquente n’est donc pas dénoué si facilement.

On voit dans cette citation comment Sarah Bernhardt use de son art de la composition pour modifier et s’approprier un jeu de scène noté. L’extrait nous permet aussi de repérer la constance de la ligne serpentine dans ses mouvements ainsi que la dimension spectaculaire dans sa manière de mourir. Le contraste entre réalisme morbide et composition grandiloquente n’est donc pas dénoué si facilement.

Au nombre des autres documents dont nous disposons sur le savoir-mourir de l’actrice, nous avons :

• les témoignages et les critiques, dont nous venons de voir quelques passages ;

• des prescriptions de l’époque sur le « bien mourir », recommandant une forme de réalisme toujours soumise au bon goût, pour éviter une composition trop effrayante ;

• des photos ;

• et même des films[24].

Le savoir-mourir de Sarah Bernhardt

La Dame aux camélias, pièce d’Alexandre Dumas fils jouée au Théâtre Nouveau de Belleville en 1912

© Bibliothèque nationale de France

Le savoir-mourir de Sarah Bernhardt

La Dame aux camélias d’André Calmettes et Henri Pouctal, Film d’Art, 1912

Great Actresses of the Past (1938) | MoMA FILM

Tous ces documents nous ont servi à compléter les informations sur Fédora que recèle notre manuscrit de régie-partition.

À présent, pour introduire en douceur cette tentative de réactivation, nous vous proposons de faire un petit exercice de mentalisation. On vous demande de bien vouloir vider votre esprit d’abord… Voilà… Et puis on va commencer à imaginer que pendant quelques instants, nous ne sommes plus dans la salle où nous nous trouvons actuellement. Nous allons convoquer par la force de nos psychés réunies, le Théâtre du Vaudeville. Concentrez-vous : on va transporter cette scène là où se trouve désormais le Gaumont-Opéra. C’est bon pour tout le monde ?

Nous sommes le 12 décembre 1882, le soir de la première de Fédora. Il fait froid à l’extérieur. La salle est pleine à craquer. Dans le public, se trouvent notamment le baron Haussmann, Alexandre Dumas dans les baignoires ici, la princesse Mathilde et la baronne de Rothschild (une autre) viennent d’arriver à leurs places dans les loges d’avant-scène. Et parmi vous, dans l’orchestre, il y aussi Alphonse Daudet. Sa mère étant morte dans l’année, il a l’air un peu triste encore. Et sur scène donc, se trouve un décor chargé, sans être exceptionnel, que nous pouvons visualiser grâce au manuscrit de régie.

Plantation du décor de l’acte IV de Fédora

Relevé de mise en scène de Fédora du Théâtre Sarah-Bernhardt

© Bibliothèque historique de la Ville de Paris

Avec cette première page, on peut reconstituer la disposition du décor et le trajet des comédiens dans celui-ci, ce qui nous permet de le figurer au sol. On voit qu’il y a :

• le positionnement des entrées et des sorties : deux portes A et C, et une porte-fenêtre B ;

• des espaces praticables en arrière-plan, derrière les portes : un balcon et une chambre à cour, une antichambre à jardin, soit une entrée de l’extérieur et une entrée de l’intérieur ;

• l’emplacement des pièces de mobilier qui va conditionner les déplacements des personnages (la table, les canapés, le pouf, etc.), ainsi que la mention des particularités de certains éléments, ajoutée en rouge, par exemple : « Le canapé doit être solide et lourd pour ne pas être déplacé par les mouvements violents des acteurs. » ;

• une liste des accessoires : « En scène. Sur la table n° 3 deux ou trois brochures, un petit bronze. En coulisse. Jardin, un plateau avec théière, deux tasses, deux soucoupes, deux petites cuillers. Sucrier, sucre et pince pour Marka. Pour Bazile : petit plateau avec le courrier. Un télégramme, cinq ou six lettres, je vous laisse décider, dont une entièrement copiée sur le texte. Une carte de visite. »

Ça commence à faire beaucoup d’objets à maintenir simultanément en pensée – on en a conscience – mais on ne va rien lâcher, et maintenant que le décor est planté dans nos esprits, nous pouvons nous intéresser à ce qui se passe à l’intérieur de celui-ci.

Le texte de la pièce tel qu’il figure dans le manuscrit de régie, avec ses annotations et ses indications scéniques, est une vraie mine d’informations. Nous avons retranscrit quelques extraits de la scène finale pour les rendre plus lisibles.

Dans ces pages, on trouve différents types de notations :

• des positions du corps, et dans l’espace : « sur le tapis », « sur le pouf » pour Fédora, puis « debout », et « sur le balcon » pour Loris ;

• des jeux de scène, par exemple : jeu muet précisément marqué, assorti d’un petit schéma autour de la table, la fausse sortie de Loris ;

• des notations de rythme : « un temps », « 3 ou 4 secondes », « vivement »… ;

• des notations concernant les sentiments à exprimer et des intentions de jeu : « stupéfait », « épouvantée »… ;

• des passages du texte coupés, notamment pour accélérer l’action ;

• des entrées de personnages (en bleu), désignés par leur nom d’acteur·rice : Monsieur Georges Vaillant et Madame Moisson.

Sur le manuscrit apparaissent également les différentes couches, les changements qui s’effectuent d’une reprise à l’autre. Nous rencontrons ainsi dans l’édition à notre disposition (1934), indifféremment les textes soulignés en rouge issus de la copie officielle, et ceux rajoutés au crayon au cours des nouvelles répétitions.

Ce sont les toutes dernières pages qui sont les plus intéressantes, celles de l’action finale, la prise de poison. Elles sont particulièrement travaillées, raturées, surchargées d’ajouts textuels. On y voit :

• des modifications du jeu de scène : sont barrés « se lève » et « retombe assise » ;

• une longue indication de jeu de scène, écrite ultérieurement au crayon à papier dans la marge ;

• une volonté d’accentuer la précipitation sur scène : l’ensemble des personnages court ;

• le début de la lente agonie de Fédora et de sa grande scène finale, sa mort tant attendue ;

• des indications techniques permettant la réalisation de cette mort spectaculaire.

Réactiver Sarah Bernhardt

Extrait de la fin de la conférence présentée à la Manufacture le 11 novembre 2016

Lentement, nous vous proposons de quitter la scène du Vaudeville pour revenir entre nos murs. Et pendant que vous faites ce chemin, nous en profitons pour ajouter un détail sur le canapé lesté. En effet, lors de la reprise de 1886 et des répétitions de cette scène dite « du canapé nihiliste », un incident serait survenu. Soit l’acteur qui jouait Loris – Pierre Berton – avait mal calculé son geste, soit le canapé avait été déplacé, mais toujours est-il que Sarah Bernhardt fut projetée au sol. Cela a valu une missive salée à l’acteur : « Monsieur, Votre habitude de me lancer dans l’espace est de mauvais goût, donc vous êtes un homme brutal doublé d’un maladroit. Signé : Sarah » On imagine bien sûr que c’est la raison pour laquelle il est indiqué dans le manuscrit de régie que le canapé doit être soigneusement lesté. Cela nous permet aussi de dater le manuscrit à la deuxième reprise de la pièce, au plus tôt.

Notes

[1] Cela dit, tous ces termes appellent des démarches différentes, qui s’approchent du reenactment, de la performance ou du jeu. Dans nos ateliers d’histoire sensible du jeu, l’appréhension des archives par la copie ou l’imitation permet de parvenir à une réflexion sur ce que c’est que de jouer. À partir d’une lecture du Paradoxe sur le comédien de Diderot mais aussi des travaux de Richard Schechner (Performance. Expérimentation et théorie du théâtre aux USA, trad. Marie Pecorari, Paris, Éditions théâtrales, 2008), les questions de copie et d’imitation prennent, dans le régime de la mimèsis et de la représentation, une dimension créative qui permet aux acteurs et actrices en formation de réfléchir sur le fait même de jouer. Pour de plus amples développements sur cette question, voir notre article, déjà cité, dans la revue Methodos, mais aussi l’introduction du dossier n° 6 de la revue Agôn sur la reprise : Alice Carré, Marion Rhéty et Ariane Zaytzeff, « Le fantôme, le monument et le combustible », Agôn [en ligne], 6|2013, mis en ligne le 21 février 2014.

[2] Voir Aurore Després, « Performer l’archive comme une contrainte. Petite archéologie des gestes mis en jeu dans l’atelier ‘‘Danser l’archive – Le Sacre du printemps mené par Julie Salgues’’ », thaêtre [en ligne], Chantier #7 : Document-matériau (coord. Marion Boudier et Chloé Déchery), mis en ligne le 8 novembre 2022.

[3] Définition proposée lors de la journée de restitution de la recherche « Partition(s) » le 10 novembre 2016 à la Manufacture.

[4] Rémy Campos et Nicolas Donin, « Réactiver des situations passées ? Du re-enactment à l’histoire pragmatique », dans Francis Chateauraynaud et Yves Cohen (dir.), Histoires pragmatiques, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2016, p. 247-288.

[5] Arlette Farge, Le Goût de l’archive, Paris, Éditions du Seuil, coll. Points Histoire, 1989, p. 12.

[6] René Delbost et Georges Berr, Les Trois Dictions, Paris, Édition de la Revue bleue et de la Revue scientifique, 1903, p. 145.

[7] Jules Lemaître, Les Contemporains. Études et portraits littéraires, 2e série, Paris, H. Lécène et H. Houdin éditeurs, 1886, p. 205.

[8] Seuls les enregistrements de 1903 et 1910 sont accessibles à ce jour. Sur ces archives sonores, voir Marie-Madeleine Mervant-Roux : « Peut-on entendre Sarah Bernhardt ? Le piège des archives audio et le besoin de protocoles », Sociétés & Représentations, 2013|1, n° 35, p. 165-182.

[9] En juin 2021, France Culture a proposé une excellente émission dans le cadre du « Cours de l’histoire » de Xavier Mauduit sur la manière dont il est possible d’entendre les archives sonores de Sarah Bernhardt, avec Marie-Madeleine Mervant-Roux et Julia Gros de Gasquet. Cette émission a exactement le même but que notre conférence : réussir non pas seulement à faire écouter, mais à faire entendre ces archives : « Sarah Bernhardt en faisait-elle trop ? Déclamer d’hier à aujourd’hui », France Culture, 9 juin 2021.

[10] René Delbost et Georges Berr, Les Trois Dictions, op. cit., p. 161.

[11] Francisque Sarcey, « ‘‘Phèdre’’ à la Renaissance », Le Temps, 21 novembre 1893.

[12] Arthur Pougin, entrée « Geste », Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’y rattachent, Paris, Firmin Didot, 1885, p. 402.

[13] C.-M. Edmond Béquet, entrée « Action », Encyclopédie de l’art dramatique, Paris, chez l’auteur, 1886, p. 4.

[14] Ibid., p. 5-6.

[15] Ibid., p. 8.

[16] D’après le sonnet d’Edmond Rostand consacré à l’actrice. Voir Edmond Rostand, « À Sarah », Le Cantique de l’Aile, Paris, Charpentier et Fasquelle, 1922, p. 85 : « En ce temps sans beauté, seule encor tu nous restes / Sachant descendre pâle, un grand escalier clair, / Ceindre un bandeau, porter un lys, brandir un fer, / Reine de l’attitude et Princesse des gestes. / En ce temps sans folie, ardente, tu protestes ! / Tu dis des vers. Tu meurs d’amour. Ton vol se perd. / Tu tends des bras de rêve, et puis des bras de chair. / Et, quand Phèdre paraît, nous sommes tous incestes. / Avide de souffrir, tu t’ajoutas des cœurs ; / Nous avons vu couler — car ils coulent, tes pleurs ! — / Toutes les larmes de nos âmes sur tes joues. / Mais aussi tu sais bien, Sarah, que quelquefois / Tu sens furtivement se poser, quand tu joues, / Les lèvres de Shakspeare aux bagues de tes doigts. / 9 décembre 1896. »

[17] Voir, par exemple, sur le site du Musée d’Orsay, la photographie de Rachel dans le rôle de Phèdre par Henri de la Blanchère en 1859.

[18] Lors de la présentation de cette conférence à Genève lors des journées d’étude sur le détail, nous avons tenté un protocole de réactivation du « corps de Phèdre » à partir de ce que nous avions récupéré dans les archives. Lors de cette tentative, Rémy Campos nous a suggéré de prendre appui sur la gestuelle des films d’art, dont il a proposé une réédition dans l’ouvrage suivant : Rémy Campos et Aurélien Poitevin (dir.), De la scène à la pellicule. Théâtre, musique et cinéma autour de 1900, Paris, L’œil d’or, 2021. Selon lui, la gestuelle de ces films constitue une piste tout à fait probante, malgré la différence de médias, pour envisager une approche corporelle de notre réactivation. Il nous faudra explorer cette piste dans la suite de la recherche.

[19] Relevé de mise en scène de Fédora du Théâtre Sarah-Bernhardt, cote : BHVP, 4-TMS-01074 (RES), Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

[20] Cité dans Lysiane Bernhardt, Ma Grand-mère, Paris, Pavois, 1945.

[21] Francisque Sarcey, « Chronique théâtrale », Le Temps, 18 décembre 1882.

[22] Francisque Sarcey, « Chronique théâtrale », Le Temps, 21 novembre 1893.

[23] Reynaldo Hahn, La Grande Sarah, chap. 2, Paris, Hachette, 1930. Voir le texte en ligne.

[24] Outre le film La Dame aux camélias, on trouvera un bon exemple de l’art de mourir de Sarah Bernhardt dans La Reine Élisabeth (ou Les Amours de la reine Élisabeth), film de 1912 de Henri Desfontaines, Louis Mercanton et Gaston Roudès. Le film est accessible dans son intégralité sur le site du CNC dans une version restaurée. Pour confronter l’art de mourir de Sarah Bernhardt et celui de Greta Garbo, on se rapportera à l’essai vidéo publié par Marguerite Chabrol dans la série « Divas » de thaêtre : « Garbo/Bernhardt : morceaux de bravoure mélodramatiques », thaêtre, mis en ligne le 12 septembre 2022.