Entretien réalisé par Chloé Déchery

La trilogie terrestre | Moving Earths

Bruno Latour et Frédérique Aït-Touati pendant les répétitions dans la salle transformable au Théâtre Nanterre-Amandiers en 2019

© Patrick Laffont de Lojo

Au moment où nous finalisions cet entretien, nous avons appris la disparition de Bruno Latour, savant passionné par la portée heuristique de la scène et curieux infatigable dont la pensée irrigue et anime l’écriture des trois pièces de la trilogie terrestre qui constituent le cœur de cet entretien.

Nous dédions cet entretien à sa mémoire.

Patrick Laffont de Lojo est plasticien, scénographe, éclairagiste, vidéaste et enseignant. Formé à l’École des Beaux-Arts de Marseille, passé par les arts de la photographie, de l’installation et de la vidéo, il accompagne depuis plus de vingt ans différent•es metteur•ses en scène qui s’essaient à la performance filmique ou au théâtre multimédia tels que Cyril Teste et le collectif MxM, Hubert Colas, Gildas Millin, Alain Françon, Émilie Loizeau ou Duncan Evennou. Patrick Laffont de Lojo a rejoint la compagnie Zone Critique pour la création de la trilogie terrestre sous la direction de la metteuse en scène et historienne des sciences Frédérique Aït-Touati, trilogie composée de trois conférences-performances – Inside (2016), Moving Earths (2019) et Viral (2022)[1] – qui « mettent à l’essai » la pensée de Bruno Latour. À cette occasion, Patrick Laffont de Lojo a été invité à concevoir et créer les dispositifs scénographiques et techniques de Moving Earths et Viral ainsi qu’à retravailler et transformer la première pièce du cycle, Inside. Patrick Laffont de Lojo accompagne toutes les représentations des pièces de la trilogie, qu’elles se jouent dans des théâtres, des musées, in situ ou à l’occasion de versions unplugged comme cela a été le cas en Allemagne, au Gropius Bau, lors de l’été 2020[2].

Dans le cadre de ce chantier intitulé « Document-matériau », il nous a semblé important de restituer dans leur pluralité les expériences des artistes et collaborateur•rices artistiques qui travaillent à la mise en scène, l’activation et la manipulation de documents au plateau. Formant diptyque avec l’entretien que nous avons mené par ailleurs avec la metteuse en scène Frédérique Aït-Touati et l’acteur Duncan Evennou (« Que cette pensée, j’arrive à la faire danser. »), cet entretien avec le scénographe Patrick Laffont de Lojo nous offre l’opportunité de démultiplier les points de vue sur les usages du document et de valoriser celles et ceux qui sont au plus près du travail de plateau. Comment le document vient-il modifier et affecter la scène ? De quelle agentivité propre est-il doté ? Comment peut-on investir ce matériau pour en exploiter tous les ressorts dramatiques, dramaturgiques et plastiques ? Ce sont là certaines des questions que nous avons abordées avec Patrick Laffont de Lojo en regard du travail de collaboration artistique qu’il a développé avec la compagnie Zone Critique autour de la trilogie terrestre.

Croquis du dispositif de Moving Earths | 2019

© Patrick Laffont de Lojo

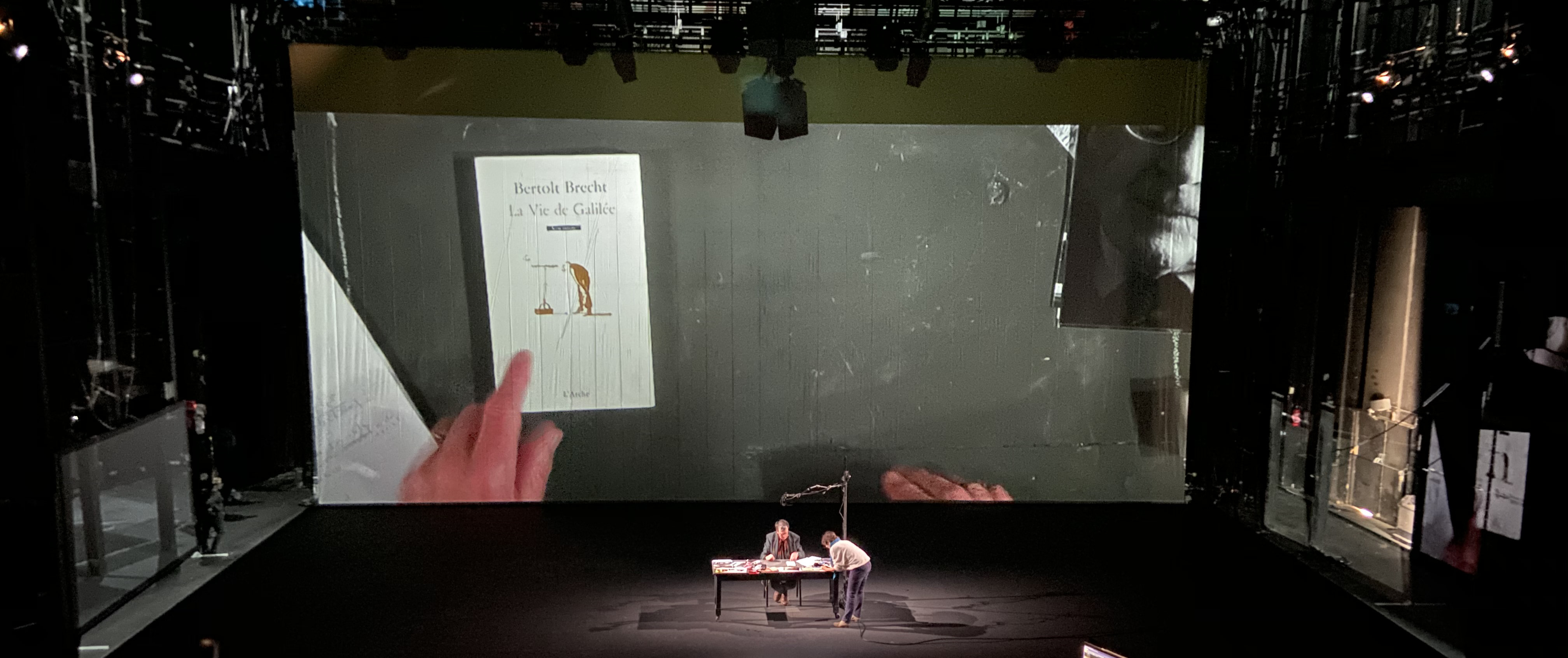

La trilogie terrestre | Moving Earths

Première représentation avec Duncan Evennou au Théâtre de l’Odéon le 20 janvier 2020

© Patrick Laffont de Lojo

De la dramaturgie en scénographie

Dans les deux premiers volets de la trilogie, il y a un choix assumé qui consiste à mettre sur le plateau des outils techniques, souvent très simples, qui permettent de mettre en images les documents, soit ce que j’appellerais des « outils de mise en visibilité ». Parmi ceux-ci, j’identifie la caméra zénithale, la vidéoprojection, le cyclo de très large dimension dans Inside ainsi que l’écran en diptyque dans Moving Earths. Ma première question sera donc la suivante : quelles sont l’histoire et la genèse de ces outils de mise en visibilité dans les processus de création qui ont été les vôtres ?

Je dirais que les résolutions de problèmes scéniques sont toujours, en premier lieu, d’ordre dramaturgique. Je les traduis ensuite très vite par des moyens techniques. C’est donc la dimension dramaturgique qui guide le choix des outils. Le split screen[3] de Moving Earths, par exemple, est là parce que Bruno Latour, dès le départ, a posé comme hypothèse scientifique un parallèle entre deux époques historiques. Il était évident que le split screen était intéressant puisqu’il permettait de juxtaposer deux types de documents hétérogènes. Ensuite, il y a la question propre à la scénographie, qui est la question de l’échelle. Un document a toujours son propre régime de lisibilité. Il faut nécessairement passer par un changement d’échelle quand on met un document sur scène. Je crois que beaucoup de projets travaillent sur cette question de l’agrandissement et de l’amplification du document[4]. On était donc tenus d’emblée à ce qu’un changement d’échelle opère. Autrement, les documents ne sont pas accessibles au public. Ce qui a été intéressant, c’est que l’on s’est retrouvés en position de traduire, plus tard, deux spectacles, Inside et Moving Earths, en version unplugged. La première réaction de Frédérique quand l’invitation nous a été faite, a été de me dire : « Mais qu’est-ce que tu vas faire ? » Je lui ai répondu : « Je vais faire mon travail ; je vais dessiner. » Ce qui est intéressant, avec ce problème de la traduction des éléments que nous utilisons, c’est qu’il met en jeu les questions d’échelle, de format, de type et de typologie de documents. Nous avons ainsi pu déployer toutes ces questions dans la version unplugged des deux premiers volets de la trilogie. Mais je voudrais revenir sur ce qu’on opère dans les versions de plateau, via la vidéoprojection. Ce principe est venu des répétitions chez Bruno Latour. Bruno nous lisait ses textes et j’ai commencé à dessiner des croquis de dispositif. Je me suis rendu compte que Bruno manipulait énormément de documents. J’ai pensé à ce magnifique film d’Alain Cavalier qui s’appelle La Matelassière[5] et où l’on voit comment le travail de la caméra magnifie l’esthétique même des mains. Là, je voyais, dans les mains de Bruno, le papier, la manipulation, l’écriture et je trouvais cela magnifique. C’est venu résoudre deux problèmes que nous avions. D’un côté, l’amplification du document garantissait la lisibilité pour le public, l’accès aux documents. De l’autre côté, nous nous inscrivions en écho avec un théâtre d’objets. C’était de la manipulation totale ; les mains sont ces acteurs majeurs puisqu’elles deviennent absolument immenses. Elles manipulent ces objets, ces documents, et on voit que la manipulation alimente la pensée, la régénère, la motive, l’alimente. Ensuite, lors de la première résidence au Théâtre Nanterre-Amandiers, Bruno s’est confronté à la mise à l’épreuve du dispositif scénique. Il s’est mis à dessiner des schémas et à écrire directement sur la table. Évidemment, on aime le tableau noir ; on en devine toutes les références… dont la craie qui est la base de tout apprentissage parce que c’est la première écriture qu’on nous demande de regarder à l’école (en tous cas, à mon époque !…). Nous avons formalisé tout cela et nous nous sommes adaptés en conséquence et en fonction des contraintes qui étaient les nôtres au moment de la création. Par « contrainte », j’entends les moyens et le temps dont on dispose pour travailler, l’espace dans lequel on doit se projeter. Il faut savoir que pour Moving Earths, nous avons commencé à travailler sur le grand plateau[6] parce qu’on devait jouer au Théâtre Nanterre-Amandiers. On devait y faire la création et, finalement, par un jeu de changement de salle et à cause de questions de programmation, le spectacle s’est retrouvé programmé dans la salle transformable qui n’a pas du tout les mêmes capacités. Dans la grande salle, nous avions commencé un travail de recadrage physique avec une image qui ne cessait de changer de format grâce à l’utilisation de frises et de perches. Tout cela est devenu impossible dans la nouvelle salle. Dans la salle transformable[7], il a fallu tout modifier en dix jours de répétitions, ce qui est énorme dans l’économie de projets de ce type qui, jusque-là, était très petite. Il a fallu renoncer à tous les mouvements de perche qu’on avait pu programmer et travailler différemment, réinterpréter. Or, ce qui m’intéresse le plus avec l’image projetée, c’est le rapport à l’écran, quand on en déborde. Tout le travail s’est alors construit là-dessus. L’image sort de l’écran, prend l’espace, s’associe à l’espace, l’épouse, le contredit, le trahit, et permet – nous a permis, en tout cas – de le trahir totalement, de le faire bouger, puisque c’est l’un des objets de démonstration que nomme Bruno dans un passage sur la question de la relativité. Dans Moving Earths, il y a cet effet de translation. Comment peut-on matérialiser une idée ou un principe scientifique, sans tomber dans l’illustration ? Pour cela, je suis parti de l’espace existant. Je suis parti de l’idée du parallèle, l’idée qu’on compare deux époques et deux temporalités… On a ramené cela à l’histoire du lieu – en référence à un roman graphique, Here de Richard McGuire, dont Frédérique s’est inspirée dès le début du projet et qui met en jeu un même espace dans des temporalités très différentes – dont l’histoire du Théâtre Nanterre-Amandiers. Dans quel contexte nous trouvons-nous ? Nous sommes tel jour ; il est telle heure. À chaque fois qu’on joue Moving Earths, la date et le lieu sont précisés parce qu’un rendez-vous est pris à un endroit très précis, dans une temporalité très précise. C’est peut-être ce qui me permet de parler de « code performatif ». On est ici et maintenant ; on partage ce temps-là. Le problème a donc d’abord été résolu à un endroit dramaturgique et la traduction s’est ensuite faite en fonction des différents paramètres qu’il fallait parvenir à agréger. On doit composer avec les différentes contraintes et les différents outils dont on dispose pour arriver à épouser la dimension purement dramaturgique du projet qui était encore, à ce moment-là, en cours d’écriture. On fait des essais et ça évolue. Ça s’écrit un peu à la façon d’une écriture de plateau. On a trois personnes que l’on a réunies – chacune a ses pratiques – et, ensemble, on écrit quelque chose au plateau et le plateau apporte beaucoup de réponses. Pour Viral, c’était à peu près le même fonctionnement. Est-ce que tu connais le principe d’écriture de la troisième pièce ?

Quand nous nous sommes vus en janvier, la création était encore en cours d’élaboration. À cette occasion, Frédérique et Duncan ont évoqué les grands tirages photographiques ainsi que l’idée que ce spectacle allait plutôt relever d’une forme immersive. On allait ouvrir le rideau de salle et ouvrir sur la salle.

Il y a eu deux étapes de création. Il y a eu une première étape en mars 2021 au Théâtre Nanterre-Amandiers en période de confinement. C’est là où la trame dramaturgique s’est écrite : au plateau. Il y a eu énormément de modifications, de changements, de mouvements au sein de ce processus. À l’issue de la résidence, Bruno Latour n’était pas encore satisfait du texte et a décidé de le réécrire. C’est sur la base de cette réécriture que nous avons à nouveau modifié le dispositif. Il y avait cette idée, à l’origine, que les gens arrivaient dans un espace indéfinissable. On y proposait un discours sur Mars, sur le voyage vers Mars et les fantasmes que cette idée a pu générer. Puis on a transformé la mise en scène de cet espace au profit d’une exposition sur l’imagerie et la fantasmagorie qui accompagnent l’idée de la conquête de Mars qui existe depuis presque trente, cinquante ans, maintenant. C’est énorme ! Mais on a trahi des documents puisqu’ils ont été totalement transformés pour créer un tout, un ensemble picturalement cohérent. Il y a eu une modification colossale puisque, ensemble, ils créent une unité qui n’a pas lieu d’être : les photos des traces de pneus du rover sur Mars sont traitées au même titre que la première photographie que l’on a pu réaliser de Mars et qui n’est pas du tout de même nature. Ces documents, sur scène, sont en noir et blanc, ce qui ne correspond pas à leur nature puisqu’il s’agissait, à l’origine, de photographies en couleur, pour certaines, tout du moins. J’ai proposé cette conversion pour appuyer la dimension résolument nostalgique du fantasme du voyage vers Mars. C’est une très vieille idée. Il y a donc des documents, de l’image, du son. Mais je voudrais préciser que les documents n’ont pas été modifiés de l’intérieur. On ne leur fait pas raconter autre chose que ce qu’ils racontent mais on appuie à un endroit qui nous intéresse dramaturgiquement. Le traitement de l’image permet cela.

La trilogie terrestre | Viral

De la première étape de travail jusqu’à la création

© Patrick Laffont de Lojo

Éco-conception et logique de tournée

Je trouve intéressant que tu mentionnes le cinéma d’Alain Cavalier sur le travail manuel et je pense à ce que tu as dit sur le théâtre d’objets. Dans ses films, Alain Cavalier peut faire le choix de la caméra zénithale, en vue d’oiseau, avec des gros plans sur les mains de la protagoniste, posées à même la table. Cela me fait penser à une autre tendance de la performance que j’ai pu observer ces dernières années et que l’on appelle, en anglais, la performance « table-top »[8]. Si l’on traduit ce terme de façon littérale, ce serait la « performance du dessus de table », car ce qu’on voit dans ce dispositif, en vérité, c’est bien la face supérieure de la table qui s’appréhende comme un écran, une surface et un nouveau support de jeu. Je ne sais pas si tu es familier avec leur travail mais il y a cette très belle série de pièces de théâtre de la compagnie britannique Forced Entertainment qui a mis en scène tout le théâtre de Shakespeare de cette façon-là[9].

Oui, je parle souvent de ce spectacle à mes élèves[10]. Je le prends beaucoup en exemple parce qu’il renvoie à un vieux principe du fonctionnement théâtral. À quel moment un objet est-il nommé et défini au théâtre ? Pour cela, il doit d’abord recueillir l’accord du public. Pour donner un exemple : je mets du marbre dans mon projet… oui, mais, en fait, le marbre en tant que matière, on n’en a pas besoin ! On peut, à la place, simplement nommer cet objet et il existera tout autant que s’il est montré… Je passe mon temps à parler d’éco-conception à mes élèves et je leur dis souvent qu’il suffit de nommer un espace pour le faire exister sur un plateau de théâtre. C’est la force du théâtre : on a besoin de très peu de choses. Tout doit être pensé et amené au plateau pour une raison précise. Je pars donc de cette contrainte que je me pose depuis plus de vingt ans et qui consiste à viser l’économie. N’avoir, par exemple, que deux ou trois valises comme volumes de décors et faire tout tenir à l’intérieur. C’est une façon de voir les choses de façon pratique et j’amène cela ailleurs… Ça me paraît important parce que je suis persuadé qu’on peut faire du théâtre autrement. On n’est pas obligé d’avoir de gros camions et une quantité colossale de matériaux pour réaliser un spectacle et partir en tournée. Le transport est d’ailleurs un enjeu majeur dans nos pratiques.

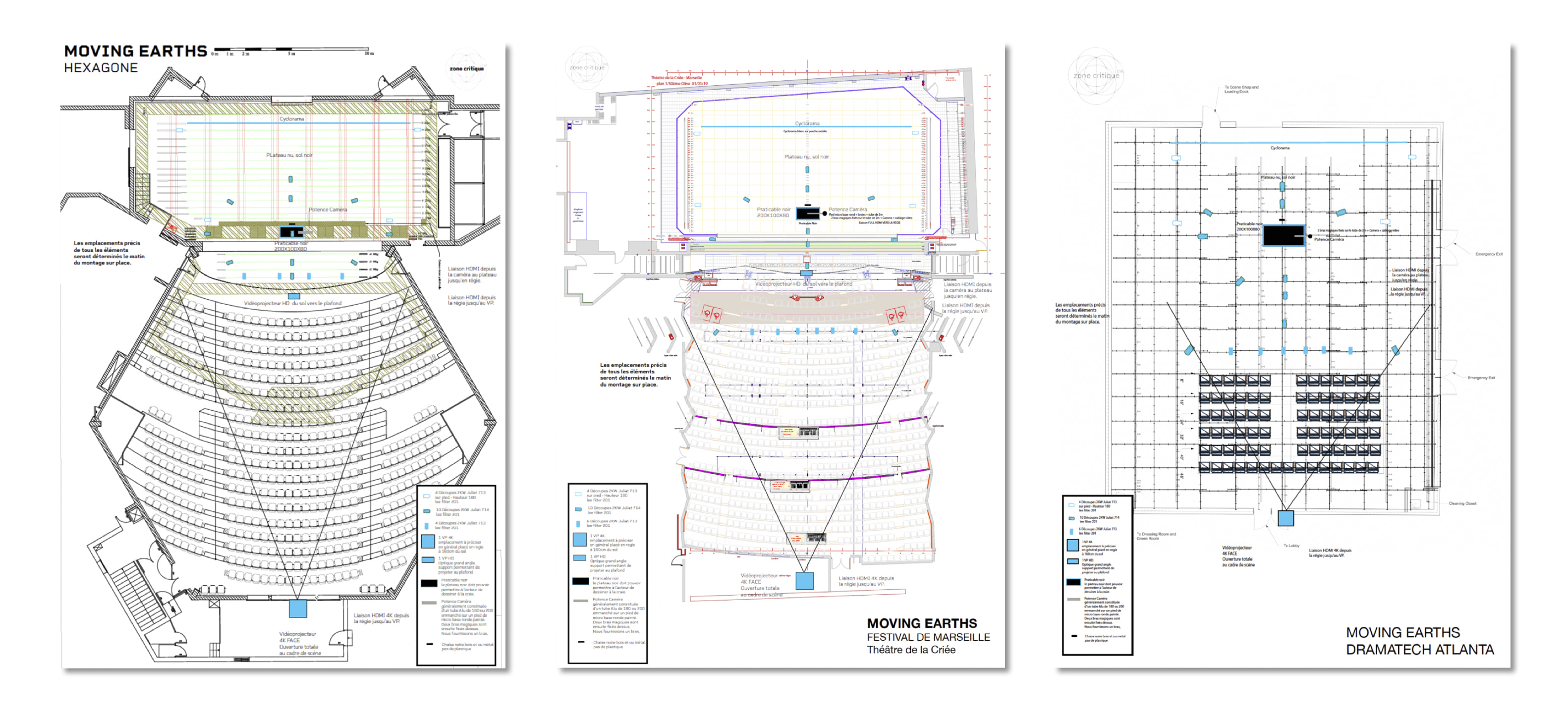

Puisque tu parles de logique de tournée et que vous avez été amenés, jusque-là, à présenter Inside et Moving Earths dans des endroits et des contextes variés, je voulais te demander quels étaient le parc technique et l’équipement dont vous avez besoin a minima pour que les dispositifs scénographiques soient toujours opérants et que vous puissiez garder la même exigence par rapport à la qualité de l’image, à la taille surdimensionnée du cyclo ou aux modes de cadrage du regard.

Il y a mon matériel, d’abord, qui tourne avec moi. J’ai deux caméras sur cette tournée. Je dis « deux caméras » parce qu’il y en a une, zénithale, qui filme la table, mais il y en a aussi une autre qui me permet de documenter chaque représentation et de créer une archive. C’est très important dans notre processus de création parce qu’il y a des modifications qui sont faites à chaque représentation. C’est pour cela que je suis aussi en tournée sur les projets et que je ne peux pas déléguer le travail à une tierce personne. Pour l’instant, je n’ai pas trouvé la personne avec qui j’ai été suffisamment en confiance pour pouvoir lui dire « Tu peux partir et faire l’adaptation » parce qu’il faut que j’adapte le spectacle à chaque représentation, à chaque salle, à chaque volume et en fonction des moyens techniques qu’on met à ma disposition. Un vidéoprojecteur, un écran et une table sont fournis et figurent dans la fiche technique. Ce ne sont pas des choses qu’on va transporter car il n’y a pas de nécessité à le faire. Je me déplace donc avec deux caméras, un ordinateur et de quoi gérer les lumières. Et puis, avec les documents, tout simplement. Les documents tiennent dans une pochette, avec des craies. Parmi les documents, il y a les quatre livres – La Vie de Galilée de Bertolt Brecht, L’Hypothèse Gaïa de James Lovelock, Le Contrat naturel de Michel Serres et The Microcosmos Coloring Book de Lynn Margulis, Christie Lyons et Dorion Sagan – et une série de photos imprimées. Le minimum nécessaire. Ensuite, il faut que, sur place, on arrive à « trahir » le nouvel espace. D’ailleurs, très prochainement, on sera en tournée à Barcelone dans un théâtre, le Teatre Lliure, qui est conçu en quadri-frontal, avec le public disposé sur les quatre côtés. C’est très particulier. Je dispose des plans mais il a fallu que je fasse des réunions en visio-conférence pour préparer la représentation en amont. Disons que cela prend un peu plus de temps en terme de préparation que pour un spectacle où nous arriverions avec un camion et où tout serait déjà dedans. Mais ce travail d’adaptation ou de contextualisation est une nécessité. Par exemple, je pars ce soir au Portugal pour jouer Inside en version unplugged dans un espace – le Monastère de São Martinho de Tibães à Braga – qui est plus proche d’un espace muséal que d’un plateau. Tout cela a demandé énormément de réunions en amont pour travailler sur la mise en œuvre de cette « exposition ». C’est d’ailleurs de là que vient l’idée d’introduire Viral avec cette exposition sur Mars. Dans le travail d’ampleur que demande l’adaptation de cette série, nous nous sommes retrouvés dans un musée et je me suis dit : « Blue Marble[11] est une image que l’on reconnaît ; je vais la présenter encadrée accrochée au mur et on va faire un cartel. » J’ai poussé cette logique jusqu’au bout et Duncan s’est retrouvé à accompagner le public et à commenter les images, comme le ferait un guide de musée. C’est exactement la même chose qui se passe dans le processus de travail à la table ; Bruno Latour passe son temps à commenter des images. Ensuite, ce qui compte, c’est d’être sur place, et, en général, je dispose d’une à deux journées pour cela. C’est peu.

La trilogie terrestre | Moving Earths

Schémas d’implantation pour l’Hexagone (Meylan), le Théâtre de la Criée (Marseille) et Dramatech (Atlanta) – 2021

© Patrick Laffont de Lojo

Le traitement de l’image et le choix des outils techniques

Ce que tu dis sur le rapport aux images est passionnant. En effet, nous ne sommes pas dans un strict rapport d’illustration ou d’application entre les discours démonstratif ou scientifique et l’image, mais il y a une forme de valeur heuristique des images. Les images sont appréhendées en ce qu’elles ont le potentiel de révéler une vérité scientifique. Ce potentiel est mis à l’épreuve dans le travail d’analyse, de déchiffrement et d’interprétation de l’image qui est donné à voir sur le plateau parce que les outils techniques permettent de restituer cette activité au présent, à travers les gestes de manipulation de l’interprète, notamment (montrer, pointer, crayonner, dessiner, raturer, souligner). Cela me permet de rebondir sur une autre question… Je comprends que les choix des objets, des outils techniques et technologiques soient d’abord guidés par des nécessités dramaturgiques et qu’ils répondent également à des formes de nécessité pratique produites par la configuration des lieux d’accueil et de leurs contraintes. Mais je note que, dans le dispositif scénographique qui accompagne la trilogie terrestre, chaque objet technique est daté et situé historiquement. Comme les spectacles sont irrigués par une grande familiarité avec l’histoire des sciences, il y a là en jeu une forme de réflexivité sur l’objet technique. Par exemple, quand je vois un savant comme Bruno Latour travailler à sa table, je vois une table de dissection et je vois aussi une réitération du théâtre anatomique.

Le modèle du théâtre anatomique a été notre point de départ. À partir de ce principe de la dissection des éléments, on a décidé d’amplifier la logique. Nous voulions aussi que le public puisse être assis tout autour. Nos salles ne sont en général pas structurées de cette façon-là ; c’est quasiment impossible, souvent très complexe. Alors ce qui est intéressant dans un théâtre comme celui de Barcelone, c’est que l’on va se retrouver dans un rapport très différent. L’interprète va être entouré, totalement englobé par le public. Ça pourrait être très perturbant pour un acteur, mais Duncan a déjà expérimenté les différentes versions des spectacles dont la version unplugged qui est une version immersive. Le public était là, enfin, à un ou deux mètres, à Berlin, puisque les conditions de jeu s’inscrivaient dans une période de crise sanitaire. Ce sont des contraintes de terrain colossales qu’il fallait intégrer en plus du reste. Outre la dimension de traduction, il fallait aussi intégrer cela. Nous choisissons donc des outils qui sont assez simples, des outils dramaturgiques que l’on voit partout et qui ne se distinguent en rien.

Exposition Down to Earth

Gropius Bau (Berlin) – août 2020

© Patrick Laffont de Lojo

Dans quelle mesure vous êtes-vous posé la question de l’esthétique que produisent, ensemble, ces outils ? Car dès qu’on a de la technologie au plateau, même s’il ne s’agit pas ici de spectacles hautement technologiques, il y a des choix esthétiques qui sont engagés et qui signent du côté d’une esthétique rétro, d’une esthétique futuriste, d’une esthétique bricolée, voire anhistorique. En quels termes vous êtes-vous posé cette question ?

C’est surtout la présence de la caméra qui a posé problème. Ça a évolué pour différentes raisons depuis la création de la trilogie. De nouvelles contraintes sont nées dans le fait de rassembler Inside et Moving Earths et de les jouer à la suite l’un de l’autre, ce qui exige un changement de plateau assez conséquent. Que s’est-il passé après, pour la création de Viral ? La logique de l’assemblage des trois pièces a exigé des modifications qui ont produit des ressorts intéressants pour renouveler et réinsuffler quelque chose d’autre dans Inside et Moving Earths. Je pense notamment à la présence de la caméra qui, dans la captation que tu as dû voir, est très présente ; elle est juste au-dessus du visage de l’interprète, très proche. On partage ainsi la façon dont c’est fabriqué. Mais la caméra à l’intérieur de la scénographie est relativement petite, on ne peut pas l’identifier. C’est du matériel grand public. Ça, par exemple, c’est important. Je travaille à partir d’outils grand public et dès que je vois quelque chose d’innovant, de « détournable », une nouvelle caméra qui a des spécificités particulières par exemple, je m’en empare pour essayer d’en faire quelque chose d’autre. J’ai travaillé avec Cyril Teste à partir de 2004. Dans ces années-là, est arrivée une caméra avec un stabilisateur mécanique très particulier mais c’était une caméra grand public. La stabilisation était le grand enjeu de cette époque. La stabilisation était un tel enjeu que l’on créait des dispositifs entiers où il y avait des caméras fixes qui étaient cachées. Les acteurs évoluaient à l’intérieur de ces dispositifs après avoir fait tous les matins des exercices avec moi pour savoir se cadrer seuls, sans marquage au plateau. Puis cette nouvelle caméra a permis de suivre un acteur en ayant une image fluide ; c’est cela qui a généré la possibilité de la performance filmique : la légèreté de l’outil, sa discrétion et son coût. Avant, il n’y avait que du matériel professionnel (toujours utilisé au cinéma) avec des stabilisateurs, des guimbardes extérieures et une certaine lourdeur technique que le cinéma pouvait supporter. Depuis, il y a eu une grande évolution technique et une démocratisation de l’accès à ces outils. Dans l’histoire de l’art, c’est toujours la démocratisation d’un outil qui permet aux artistes de s’emparer de cet outil. La caméra est un médium qui est devenu peu coûteux, accessible, et qui a donc pu être intégré dans une logique d’« atelier ». Ce n’est pas négligeable. Mais là, effectivement, il s’agissait d’une caméra dont je disposais et l’idée était que cette caméra soit aussi présente à l’image. Je voulais que la façon dont est fabriquée l’image soit montrée. On a une forme de dénonciation du dispositif et de sa simplicité. La question s’est reposée concrètement dernièrement puisque dans la trilogie, avec ses contraintes d’enchaînement entre les pièces, la caméra n’est plus visible ; elle disparaît. On ne sait plus trop comment c’est fabriqué… C’est intéressant, pour moi, de voir ce que cela génère. Dès que l’on cache quelque chose, on génère une illusion et de nouveaux questionnements se posent. Jusque-là, nous n’avons éprouvé ce dispositif qu’une seule fois, donc c’est encore difficile de savoir si cela est intéressant. Je n’ai pas de recul. Dans tous les cas, je sais que cela va poser question. Mais j’avais une nécessité technique car le dispositif est très encombrant. Il est assemblé en fonction des éléments présents sur place, à chaque fois. C’est une potence : ça n’a l’air de rien, mais, en réalité, il y a un lest de cinquante kilos parce qu’il y a un déport d’un mètre cinquante, sans entretoise. C’est une installation qui est assez lourde. Le réglage de la caméra est difficile parce qu’elle est sujette aux mouvements du sol. La seule option possible est de mettre la caméra directement dans les cintres. Et, de fait, dans la suite avec Viral, la caméra est utilisée à nouveau, à d’autres fins, avec un autre cadrage. Pour l’instant, je n’arrive pas à juger si cette disparition de la caméra transforme vraiment la perception de ce qu’il se passe au plateau.

Questionner les représentations et

recréer les « conditions de l’accident »

En des termes strictement conceptuels, il me semble qu’il y a quelque chose qui se perd peut-être un peu dans le choix de faire disparaître la caméra car ce qui est intéressant avec le geste de montrer la technique et de la montrer en train de se faire, c’est que l’on propose une forme de dénudation des procédés. Cela vient servir et soutenir l’acte réflexif qui consiste à se demander comment on regarde les choses et comment les documents sont fabriqués, de quoi ils sont faits. Cette question emblématise un des axes de travail de la compagnie qui s’appuie sur une démarche épistémologique : quels sont les outils à notre disposition pour appréhender nos objets de savoir ? Or ce que je trouve très stimulant par rapport à la mise en scène de documents scientifiques dans la trilogie terrestre, c’est qu’il y a une interrogation qui est à la fois scientifique et théâtrale et qui consiste à se demander comment regarder ce que l’on regarde. Le théâtre est précisément l’endroit où l’on peut se poser cette question. Cet enjeu est d’emblée présent dans l’étymologie du mot « théâtre » d’ailleurs : le lieu d’où l’on regarde. À mon sens, la trilogie propose un travail, par la bande, qui consiste à s’interroger sur nos représentations esthétiques ainsi que sur nos représentations scientifiques.

Bien sûr, et j’ajouterais : sur nos représentations mentales également. L’espace théâtral est l’espace du questionnement de la représentation du monde. C’est l’espace de partage, un espace qui ouvre sur la fiction et qui permet de donner des points de vue différents sur la façon dont on se représente le monde. C’est cela qui m’a toujours intéressé en tant que plasticien – puisque je viens des arts plastiques et de l’installation. Ce qui m’intéresse, c’est d’utiliser l’espace théâtral et sa machinerie comme un ensemble d’outils à ma disposition pour représenter et donner des points de vue « inédits » ou différents. La notion de temps réel m’intéresse énormément. C’est d’ailleurs sur ce plan que la vidéo m’a intéressé en premier lieu car elle offre cette capacité d’être dans une prise de risque similaire à celle de l’acteur·rice. Quand on utilise une caméra en direct, on a toujours la possibilité qu’elle tombe en panne, que ça ne marche pas, que le câble ne renvoie pas le signal. En fait, le dispositif est simple, mais ce n’est pas si simple de ramener un signal sur soixante mètres de distance. Ce qu’il y a derrière, en fait, est fragile. C’est cette fragilité de l’outil technique qui m’a toujours intéressé et qui continue de me passionner. À quel moment la fragilité de l’objet technique permet-elle d’ouvrir une relation ? Enfin, l’objet technique peut rencontrer les mêmes contraintes que celles que peut connaître un interprète au plateau : il peut tomber, sa voix peut disparaître. Il peut y avoir un tas d’événements qui sont des freins au déploiement théâtral des objets techniques. J’aime bien cette idée que la technique se retrouve confrontée aux mêmes contraintes et aux mêmes accidents que l’interprète. C’est le cas de la lumière : une ampoule peut exploser. Je ne connais personne qui puisse vouloir garantir que les choses marchent absolument à tous les coups. Ou alors il faut changer de métier parce que ce n’est pas au théâtre qu’on aura des choses qui vont fonctionner systématiquement. C’est souvent quand ça ne fonctionne pas que ça génère quelque chose de nouveau. Ces contraintes-là, je le sais, passionnent les acteurs car c’est leur capacité à intégrer différents événements qui arrivent de façon totalement aléatoire qui va se manifester et qui va être déterminante, finalement, dans une production. Il est vrai que j’ai plutôt tendance à dire que, dans le travail que je mène, j’essaie de reproduire les conditions de l’accident. Je passe mon temps à essayer de reproduire les conditions de l’accident, pas l’accident lui-même. Les « conditions de l’accident ». C’est-à-dire que je me demande comment j’ai mis en œuvre des choses pour arriver à cette conclusion, comment cet accident-là est arrivé. Donc je documente tout : ce peut être un rapport que je change à chaque fois, un réglage. Je le note au cas où je dois le retrouver plus tard. Il faut vraiment savoir comment reproduire toutes les conditions de l’accident. C’est plus ou moins évident selon les projets sur lesquels je suis amené à travailler. Il y a des endroits où la prise de risque est beaucoup plus importante, je dirais, mais c’est toujours quelque chose qui accompagne mes travaux. On a des séries d’accidents qui deviennent les moteurs réels qui alimentent le travail de plateau. Puis on tente de faire disparaître la technique. Enfin… oui et non. Parce que, par exemple, dans l’enchaînement entre Inside et Moving Earths, la salle dans laquelle on a créé la trilogie ne disposait pas de cintres. Donc on ne pouvait pas y échapper ; on avait le tulle sur la face dans Inside et la seule solution possible était de le faire tomber et de rendre la technique très présente. Là, j’ai bien un pont[12] qui descend et un écran qui s’écrase au sol. Ça dénonce énormément de choses. Une fois que l’écran est au sol, on ne peut pas l’y laisser. Tous les câbles entrent dans le champ de vision. Donc, deux techniciens viennent décrocher l’écran du pont qui est ensuite appuyé. C’est un signe clair de bascule entre Inside et Moving Earths. Dans cette nouvelle version, on a des technicien·nes qui débarquent et qui sont très présent·es. Cela compense peut-être la disparition de la caméra dans les cintres dont on parlait tout à l’heure. Il me semble que l’illusion que produit la mise en scène de la technique apparaît à ce moment de transition et qu’elle est ainsi signalée de la même façon que le document, ailleurs, est exhibé, montré, partagé.

Les pouvoirs de l’illusion théâtrale

On en revient à la question de l’échelle. L’échelle constitue un enjeu majeur en ce qui concerne la mise en scène des documents et elle concerne tous les collaborateur·rices artistiques impliqué·es : les scénographes, vidéastes, plasticien·nes qui travaillent avec des document au plateau. Il me semble que cette question est particulièrement prégnante par rapport au type d’objet scientifique qui est montré dans la trilogie, puisqu’on est soit dans de l’extra-terrestre, soit dans de l’infra-terrestre. Mais, dans tous les cas, on est dans des échelles qui ne sont jamais humaines. On a donc un rapport entre le micro et le macro qui est doublement signifiant dans le projet. Je me suis demandée comment tu avais décidé de prendre en charge ces jeux d’échelle, de composer avec eux, mais également de t’amuser avec eux, peut-être avec les autres collaborateurs et collaboratrices artistiques avec qui vous avez travaillé ? Je pense ici aux architectes paysagistes Alexandra Arne et Axelle Grégoire et à l’artiste vidéaste Sonia Lévy. Qu’est-ce que vous recherchez dans la qualité d’une image, par exemple ? Que va-t-on chercher dans une image issue d’un document scientifique et que l’on décide de mettre en scène ? La qualité de la définition ? Le grain et la texture ? Les couleurs ? Le détail qui corrobore le tout ? La composition… ou ce que l’on ne voit pas ? Le hors-cadre ? Quelles qualités décide-t-on de mettre en évidence ?

Tous les documents n’ont pas les mêmes qualités à l’origine. Parfois, ces documents sont des images glanées sur internet. Je pense à une image que l’on diffuse de Greta Thunberg. C’est une capture d’écran avec Donald Trump qui arrive à la fin de Moving Earths. On voit Trump, flou, au premier plan, et Greta Thunberg qui lui jette un regard équivoque[13]. Cette image est de très mauvaise qualité. Tous les documents n’ont donc pas la qualité des dessins d’Axelle qui sont du dessin vectoriel très précis et presque technique. Dans ce cas, il s’agit de dessins très riches ; c’est très fin, très délicat. Mais selon l’échelle à laquelle on diffuse ces dessins, on peut ne rien voir de précis. On a un conflit de résolutions. Sur Moving Earths, par exemple, je demande un vidéoprojecteur 4K[14] qui est doté d’une résolution bien supérieure à la résolution HD, parce que je travaille en dehors de l’écran. L’image vient flirter avec l’espace et le trahit ; on est dans la grande tradition du décor peint, du trompe-l’œil. Je me mets à projeter, par exemple, les locaux de la NASA et l’image prend tout l’espace, déborde dans la salle, déborde du cadre de scène. On est dans une référence directe aux toiles peintes, au décor peint quand on fait exister un espace qui est seulement posé sur un autre espace. L’image est utilisée comme décor. Mais cela permet d’immerger le public à l’intérieur de cet autre espace. Je commence donc toujours avec un travail de recherche. Bruno ou Frédérique vont me soumettre une image ou un document qui ne sera pas de très bonne qualité, qui est très compliqué à travailler en grand format. Je vais donc passer beaucoup de temps à chercher sur internet la même image mais dans une résolution supérieure. Je cherche des sources qui me permettent d’aller au-delà de ce que le document me fournit en termes de capacité. J’entends par « capacité » la possibilité de pouvoir rentrer à l’intérieur de l’image. Si c’est une image de mauvaise résolution, je suis cantonné à la montrer en petit format parce que l’agrandissement devient terrible ; on n’a que des pixels, des carrés. Je n’ai pas la même liberté que si j’ai une image qui me permet de rentrer à l’intérieur, de faire un travelling avant dans l’image elle-même. C’est le constat que faisait Bruno Latour dans Où atterrir ?[15] Il commence avec ce problème : on est désorientés et on a besoin de nouvelles représentations du monde pour s’y retrouver. C’est la question de l’orientation qui compte ici. C’est drôle car pour rendre compte de ce questionnement, on doit trahir un espace et créer une illusion. Cela a également à voir avec une passion personnelle que j’ai pour l’illusion au théâtre. Le travail théâtral consiste à créer de l’illusion ; il ne s’agit pas de représenter le réel tel qu’il est. Dans beaucoup de productions, je vois des scénographes qui font des décors avec du vrai marbre, avec des matières réelles. Mais, à mon sens, ce n’est pas l’endroit du théâtre. Le théâtre est là pour évoquer, pour suggérer. Le théâtre est là pour laisser le spectateur faire son travail de complément. On ne donne que des éléments d’information et c’est le spectateur qui complète ces trous avec son expérience personnelle et sa propre histoire. C’est ce que j’ai toujours trouvé d’intéressant : trois spectateurs différents ne voient pas le même spectacle parce qu’ils feront l’expérience des projections à partir d’endroits différents dans la salle et chacun pourra en donner sa propre lecture. Ce sont ces interstices qui sont les plus intéressants. Souvent, si quelque chose est répété, redit, rabâché presque, c’est très important parce que cela nous permet de proposer une autre façon de nommer la même chose. La même chose a déjà été nommée mais différemment. Il y aura une partie du public qui n’y aura pas été sensible lors de la première occurrence, mais qui le sera lors de la deuxième. Si Bruno Latour insiste là-dessus, c’est parce qu’il a l’habitude de dire la même chose dix fois, selon dix axes différents, pour que la compréhension soit globale, parce qu’il veut que cette idée soit reçue par un ensemble. En tous cas, c’est ce que je perçois comme marqueur de son travail au plateau.

Monter des images, entrer dans l’image

Comment les dispositifs scénographiques et scopiques des trois pièces sont-ils nés ? Est-ce toi qui es venu avec des propositions par rapport à des questions pratiques que tu rencontrais ? Est-ce le fruit d’un travail collaboratif ?

J’ai rejoint le projet par l’entremise de Duncan Evennou que je connaissais. Frédérique Aït-Touati m’a dit lors de notre première entrevue, juste après la création d’Inside au Théâtre Nanterre-Amandiers : « Ça ne marche pas. » Elle partait en tournée avec cinq personnes et rien ne marchait. Le vidéoprojecteur ne marchait pas, les lumières n’allaient pas… J’ai donc repris le travail avec elle, à la table, et j’ai décidé de refaire l’implantation lumière en fonction de ce qu’elle me racontait et de ce qu’elle souhaitait obtenir au plateau. C’est comme cela que j’ai proposé un travail de transition différent dans son slideshow[16]. Parce que, dans une salle, ce qui est déterminant, c’est la façon dont va arriver l’image et dont on entre dans l’image. Mais dans les slideshow, ce sont les transitions qui permettent de tenir le public en haleine. Si on est dans une logique du « cut »[17], ça fonctionne cinq minutes. Mais le cut a quelque chose de très systématique ; on voit défiler un certain volume d’images. In fine, on fait l’expérience d’une accumulation d’images et on n’a pas pu rentrer dedans. Très souvent, quand je vois des conférences qui reposent sur le slideshow, je n’arrive pas à absorber la quantité d’images parce qu’il y en a trop. Et puis, surtout, la nature des images varie : on a une image en coupe, une autre plus symbolique. Une image en chasse une autre. Je me suis donc demandé comment on faisait arriver les images, comment on créait des changements d’échelle qui permettaient de créer des transitions entre les choses. Je me suis demandé quels étaient les liens qui existaient entre ces images et pourquoi une image arrivait après telle autre. Je voulais que ça soit plus glissant pour que l’on voie ce qui existe dans le discours de Bruno. Comment la pensée se transforme et évolue. C’est très intéressant en termes d’écriture : comment crée-t-on des connexions, en mettant des images les unes après les autres, en les juxtaposant comme le fait Bruno ? Si je suis avec une carte de Terra Forma[18] par exemple, on va systématiquement rentrer à l’intérieur de l’image. C’est ce qui devient intéressant au plateau, la capacité de pouvoir opérer des travellings, presque des balades à l’intérieur de l’image. Cela n’est pas nécessairement fait pour permettre au public de mieux regarder ou lire l’image, mais simplement pour signifier la densité d’informations qui se trouve dans cette image. On ne peut pas la détailler ; on n’en a pas le temps. On pourrait passer deux heures à détailler une carte de Terra Forma, mais ce n’est pas l’enjeu. Je souhaite montrer la complexité et la densité de l’image ; c’est cela que je raconte dans la mise en œuvre d’une image au plateau. On raconte ainsi l’histoire de l’image, pas seulement ce qu’elle raconte elle-même, son contenu, mais la façon dont elle a été fabriquée. C’est exactement cette logique que je poursuis en fonction du type de documents que je travaille et que je traite.

Il me semble que ce travail rythmique que permet le montage vise également à révéler le potentiel dramaturgique des images. Comment ta formation et ton parcours de plasticien, puis de vidéaste passé par l’installation, nourrissent-ils ou continuent-ils de nourrir ton travail aujourd’hui, notamment en ce qui concerne la communicabilité de l’image et les effets du document sur le public ? Qu’est-ce que le travail au plateau te permet de développer comme rapport à l’image que le musée ou la galerie d’art ne t’autoriseraient pas nécessairement de la même façon ?

Pour moi, la différence tient à la dimension rythmique et à la dimension fictionnelle de l’image ou du document en scène. J’ai tendance à opposer d’un côté, les arts rythmiques, c’est-à-dire les arts de la scène (théâtre, danse, musique…) mais aussi le cinéma, et, de l’autre côté, les arts plastiques. Le théâtre offre un contexte où l’on ramène le rythme à l’image. On donne une temporalité d’existence à l’image ; on la fait apparaître et on la fait disparaître. On s’intéresse à la façon dont elle apparaît, à son temps d’exposition. C’est cela, l’enjeu. La grande différence, pour moi, se joue dans le rapport au temps ainsi que dans la confrontation avec les corps. Ces dimensions s’entrecroisent et s’entremêlent. Or je crois que l’objet de cette trilogie consiste à tâcher de donner à ressentir la pensée et de mobiliser l’expérience du spectateur, de la spectatrice, à travers une expérience sensorielle. Comment peut-on faire entendre différemment la pensée ? Voilà. C’est très ambitieux mais c’est aussi très intéressant. Quand l’expérience des spectateur·rices passe par une expérience sensorielle, la compréhension se noue autrement et se joue ailleurs. Mais ça, on le sait déjà. Ce ne sont pas les neurochirurgiens qui décortiquent les zones actives du cerveau en fonction du type de stimuli qui nous l’ont appris ; ils le confirment seulement.

Back to Earth

Conférence-performance jouée le 19 janvier 2019 dans la grande salle du Centre Pompidou

Texte de Bruno Latour et mise en scène de Frédérique Aït-Touati

Lecture de Geoffrey Carey

© Patrick Laffont de Lojo

Est-ce qu’il y a d’autres références artistiques ou théoriques qui t’ont semblé opérantes, fertiles, dans le travail de recherche scénographique au long cours que tu as engagé autour de la trilogie terrestre ?

Oui, il y a l’optique qui permet ces amplifications et ces modifications. Il y a les boîtes de Petri[19] et tout ce qui accompagne le principe de l’expérience scientifique. La question de l’optique est fascinante. D’ailleurs, durant la première étape de travail de Moving Earths qui s’appelait Back to Earth et qui s’est tenue au Centre Pompidou[20], le dispositif que l’on avait imaginé à ce moment était un miroir posé au sol, avec un écran circulaire situé au-dessus. On avait deux cercles et le miroir reflétait l’image projetée sur l’écran qui était situé juste au-dessus. Il y avait ce rapport à la vidéoprojection et on se demandait déjà comment une chose se présentait différemment de son reflet. On avait une référence directe au système optique que l’on trouve dans le télescope de Galilée. D’ailleurs, on parle de Galilée à plusieurs reprises dans Moving Earths. C’est bien de pouvoir se référer aux systèmes optiques dans l’histoire de l’art. Je pense à cet ouvrage magnifique de David Hockney sur les systèmes optiques dans l’histoire de l’art : Secret Knowledge[21]. Il y a la peinture aussi… Vermeer et je ne sais pas combien d’autres peintres ont utilisé des systèmes optiques pour représenter le monde de manière inédite. Cela crée de nouvelles formes, par nécessité. C’est ce qui m’intéresse le plus : l’évolution de l’histoire de l’art est intrinsèquement liée à l’histoire des évolutions techniques et à la façon dont les artistes s’emparent de ces outils et dont ils en détournent la fonction première. On le voit avec la Nouvelle Vague, on le voit partout. J’ai une fascination pour tous ces systèmes. Gombrich le décrit très bien dans L’Art et l’illusion. Psychologie de la représentation picturale[22]. Les livres de Gombrich sont souvent des études psychologiques sur l’impact de l’image ; c’est très intéressant. Il y a un de ses autres ouvrages qui s’appelle The Sense of Order[23] et qui n’est pas traduit en français. « Le Sens de l’ordre » : c’est quand même énorme, comme titre ! Ce livre traite de l’importance et de la répétition du motif dans la psychologie humaine. Voilà d’où viennent mes fascination : les systèmes optiques, la question de la temporalité, le point de vue.

Je te remercie pour le partage de ces dernières références, Patrick. Je te propose que l’on finisse sur le partage de ces références bibliographiques. C’est amusant car j’observe que lorsque nous avons fini l’entretien avec Frédérique Aït-Touati et Duncan Evennou, Frédérique a eu le même geste que toi ; le même réflexe, en somme. Nous réalisions l’entretien chez elle et Frédérique a fini par me montrer sa bibliothèque – comme une sorte de pirouette, une façon de boucler la boucle et de revenir aux documents originaux qui avaient constitué le matériau premier des créations scéniques elles-mêmes.

Entretien réalisé le 19 mai 2022

puis relu et amendé par l’auteur

Notes

[1] Les trois conférences-performances viennent tout juste d’être publiées : Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour, Trilogie terrestre, Paris, Éditions B42, 2022. Non seulement Bruno Latour a participé à la conception de la trilogie, mais il a joué le rôle du « conférencier-performeur » dans les deux premiers opus avant que Duncan Evennou ne prenne la suite. Inside a été créé en novembre 2016 au Théâtre Nanterre-Amandiers, Moving Earths a été créé en décembre 2019 au Théâtre Nanterre-Amandiers et Viral a été créé en avril 2022 au Tangram (Évreux) dans le cadre du Festival Les Anthroposcènes. Pour en savoir plus sur les trois spectacles, voir la présentation de la trilogie sur le site de la compagnie Zone Critique.

[2] Dans la musique et la création sonore, le terme de unplugged renvoie à la musique acoustique, jouée sans amplification sonore à l’occasion de concerts ou d’enregistrements… Les premières versions unplugged des pièces Inside et Moving Earths ont été données à l’occasion de l’exposition « Down to Earth » (13 août-13 septembre 2020) aux Berliner Festspiele sur une invitation de Tino Seghal. Elles étaient données dans une version muséale, sans technique, c’est-à-dire sans lumière artificielle, sans vidéo, sans régie. Les participant·es à la proposition étaient invité·es à s’assembler autour de tables disposées de façon quadrifrontale tandis que Duncan Evennou commentait les documents et images qui avaient été assemblés sur chaque table et que les participant·es étaient amené·es à manipuler eux-mêmes.

[3] Le split screen (que l’on pourrait traduire, en français, par « écran divisé ») est un terme anglais qui renvoie à une technique de montage audiovisuel et cinématographique, très usitée dans le cinéma américain des années 1970 et qui consiste à présenter deux images distinctes mais reliées thématiquement ou chronologiquement sur l’écran.

[4] Pour certaines formes performatives et participatives, la question de l’amplification ou de l’agrandissement du document peut être déplacée notamment lorsque les spectateur·rices sont invité·es à manipuler eux-mêmes les documents (ou des fac-similés) qui peuvent alors demeurer sur une échelle 1:1. Sur ce point, voir Marion Boudier, « ‘‘The next document in your box is…’’ Présentation et manipulation des archives dans The Search for Power de Tania El Khoury », thaêtre [en ligne], Chantier #7 : Document-matériau (coord. Marion Boudier et Chloé Déchery), mis en ligne le 8 novembre 2022.

[5] La Matelassière est un film documentaire d’Alain Cavalier réalisé en 1987 et qui fait partie de sa série 24 Portraits dont le projet consiste à documenter et archiver le travail manuel féminin (13 min., couleurs, prod. Caméra One Télévision).

[6] Le plateau de la grande salle du Théâtre Nanterre-Amandiers est de 31,70 mètres de largeur et de 14,50 mètres de profondeur jusqu’au lointain. Le cadre de scène fait 22 mètres d’ouverture et peut aller jusqu’à 17 ou 20 mètres de hauteur.

[7] La salle transformable du Théâtre Nanterre-Amandiers est une scène-salle intégrée de format rectangulaire qui dispose de gradins modulables. Il n’y a pas de cage de scène, pas de plateau surélevé, pas de rideau de scène.

[8] La performance « table top » constitue à la fois un dispositif et une forme repérés au sein de la performance contemporaine. Le dispositif scénographique comprend une table sur laquelle sont posés des objets, domestiques ou techniques, et des documents que manipule à vue un·e interprète, le plus souvent seul·e en scène. Tantôt ces objets et documents incarnent des figures ou des fonctions dans la fable théâtrale, tantôt ils sont utilisés pour leur valeur de preuve qui permet d’authentifier un discours scientifique, théorique ou poétique. L’action qui est présentée à la table peut être captée en temps réel via une caméra zénithale dont l’image est ensuite retransmise en fond de scène sur un écran de vidéoprojection.

[9] Complete Works: Table Top Shakespeare, la série de spectacles de la compagnie de théâtre britannique Forced Entertainment, créée en 2015 est dédiée à l’œuvre de Shakespeare et constituée d’une suite de seul-en-scène dotés pour seule scénographie d’une table, d’une chaise et d’une sélection de produits ménagers et domestiques. La série a été présentée au Théâtre de la Ville à Paris dans le cadre du Festival d’Automne en 2021. Pour plus d’informations sur le spectacle, voir le site de Forced Entertainment.

[10] Patrick Laffont de Lojo enseigne à l’EnsAD – École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (Paris) – au sein du secteur scénographie.

[11] La « Blue Marble » (que l’on traduit, en français, par « Bille bleue ») est une photographie célèbre de la Terre prise le 7 décembre par l’équipage d’Apollo 17, à une distance d’environ 45 000 kilomètres de la Terre, lors de leur voyage vers la Lune. C’est l’une des photos les plus répandues dans le monde ainsi que la première image qui montre une Terre complètement éclairée. Voir l’article « La Bille bleue » sur Wikipédia.

[12] Dans la régie de théâtre, un pont est une passerelle qui est fixée au niveau des cintres dans la cage de scène et qui permet de monter ou de descendre des objets scéniques ou techniques tels qu’un écran de vidéoprojection ou des projecteurs. C’est un outil qui est particulièrement utilisé dans le théâtre de marionnettes et le théâtre d’objets.

[13] Prise le 23 septembre 2019 au sommet de l’ONU de New York, cette photo d’Andrew Hofstetter (agence Reuters) est vite devenue virale : voir « Reuters videographer Andrew Hofstetter captured viral footage of Greta Thunberg at the UN », Reuters, 27 septembre 2019.

[14] La résolution 4K d’un vidéoprojecteur est composée de 3840 x 2160 pixels, soit plus de huit millions de pixels, ce qui signifie que les images sont quatre fois plus nettes qu’avec un projecteur HD.

[15] Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017.

[16] Le terme anglais « slideshow » (que l’on peut traduire par « diaporama ») désigne une forme de présentation qui consiste à faire défiler des images, souvent sur un rythme assez soutenu, sur une surface de projection. La présentation et l’organisation de ces images suscitent un commentaire qui peut prendre la forme d’une démonstration scientifique ou d’un récit. C’est une technique de présentation qui est autant utilisée dans le milieu universitaire, lors de colloques ou de séminaires, que dans le monde de l’entreprise.

[17] Le terme anglais « cut » (que l’on peut traduire par « coupe de montage ») désigne, dans les techniques de montage audiovisuel et cinématographique, le fait de passer d’une image à une autre sans effet de transition.

[18] Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes et Axelle Grégoire, Terra Forma. Manuel de cartographies potentielles, Paris, Éditions B42, 2019.

[19] Voir l’article « Boîte de Petri » sur Wikipédia : « Une boîte de Petri est une boîte cylindrique transparente peu profonde, en verre ou en plastique, munie d’un couvercle. Facilement manipulable, empilable et peu coûteuse, elle est utilisée en microbiologie pour la mise en culture de micro-organismes, de bactéries ou de cellules […]. Elle est ainsi nommée car c’est le bactériologiste allemand Julius Richard Petri (1852–1921) qui standardise le dispositif en 1887, alors qu’il travaille comme assistant du docteur Robert Koch […] ».

[20] La captation de Back to Earth est accessible sur le site du Centre Pompidou.

[21] David Hockney, Secret Knowledge: Rediscovering The Lost Techniques of the Old Masters, Londres, Thames and Huson, 2006.

[22] Ernest Gombrich, L’Art et l’illusion. Psychologie de la représentation picturale, trad. Guy Durand, Paris, Gallimard, 1987.

[23] Ernest Gombrich, The Sense of Order. A Study of Psychology in Decorative Art, Londres, Phaidon [1979] 1999.

Pour citer ce document

Patrick Laffont de Lojo, « “Il faut trahir le document.” Retour sur la trilogie terrestre », entretien réalisé par Chloé Déchery, thaêtre [en ligne], Chantier #7 : Document-matériau (coord. Marion Boudier et Chloé Déchery), mis en ligne le 8 novembre 2022.

URL : https://www.thaetre.com/2022/11/08/retour-sur-la-trilogie-terrestre-2/