Ce texte[1] questionne ce que l’on entend par « document » et surtout ce que l’on vise en usant de telle ou telle manière du document au théâtre. Loin de proposer une théorie du théâtre documentaire ou une bonne définition du document, qui supposeraient une expertise de ma part sur leurs usages, il s’agit de présenter quelques exemples « situés » et qui me mettent aussi en situation, puisque j’ai une certaine pratique du document dans mon travail.

Dans chacun des trois champs au sein desquels j’évolue – la philosophie, l’engagement sur différents terrains de lutte et la dramaturgie –, ce que je souhaite ouvrir, ce sont moins des issues que des questions et ce non par amour (un peu prétentieux) de la complexification, mais plutôt dans l’idée de remettre en partage les composantes des complexités propres aux problèmes donnés et de reprendre, à plusieurs, les termes des questions plutôt que de sauter d’emblée vers la recherche de leurs solutions et des « bonnes clés » pour les résoudre. Je considère en conséquence ce texte comme l’ouverture d’une conversation dans toute la richesse de ce terme qui a une grande place dans mon travail, notamment celui que je mène au sein du collectif kom.post dont je suis la co-initiatrice. Ce mot de conversation fait résonner les deux étymologies de converser : en vieux français, le terme signifie vivre ensemble et en latin avancer en renversant. Je suis assez certaine que chaque contribution à ce chantier « Document-matériau » va nous faire avancer en renversant certaines conceptions qu’on avait – idées reçues ou croyances liées au document – et nous permettre de vivre ensemble une pensée sensible de ce qui fait document ou de ce que fait le document, notamment aux arts vivants, plutôt que de chercher à tout prix à dire ce qu’est le document.

Avançons donc en terrains mouvants, avec ce converser qui peut aussi être pris comme un des usages du document. En tout cas, c’est dans une dynamique proche que nous le travaillons avec kom.post. En effet, nous nous écartons de l’idée d’un document qui implique une fixité, du document dit à juste titre d’identité et qui assigne des sujets à des places, des rôles, des fonctions dont ils ne peuvent plus bouger mais nous prenons plutôt chacun des documents que l’on va rencontrer ou qui va s’avérer nécessaire pour tel ou tel projet comme l’amorce d’une mise en conversation. L’enjeu de l’enquête n’est pas de savoir qui sont les sujets pris dans telle ou telle situation déjà représentée par des catégories sociologiques ou des portraits médiatiques qui les rétrécissent (« les manifestants », « les grévistes », « les ouvriers », « les chômeurs »…), mais plutôt que font les sujets : qu’agissent et qu’agitent les subjectivités que des documents identifient comme « jeune à problème », « personne âgée », « personne issue de l’immigration » ? Comment cela bouge à l’intérieur de ces imageries et comment cela peut faire bouger à nouveau les imaginaires ? Ce sont plusieurs de nos questions au sein des projets que nous menons sur tel ou tel territoire ou dans tel ou tel contexte.

Le document comme objet d’expérience

On dit souvent que le document « informe » une situation, mais kom.post s’attache surtout à voir comment il la « forme » et donc l’oriente en fonction d’un choix et d’une certaine réalité à faire tenir. En ce sens, il faut reconnaître que le document, loin d’être un ensemble d’informations objectives et scientifiquement valables, n’est jamais neutre et relève toujours du régime de la fiction. Je prends le sens premier de la « fiction » qui n’est pas équivalent au conte ou à l’histoire irréelle mais signifie bien : une certaine manière d’agencer la narration en vue de faire tenir, en effet, une certaine forme de réalité. À partir de là, les questions que l’on peut poser à une création dite documentaire ne sont plus seulement celles héritées de la démarche scientifique – comment vous êtes-vous documentés ? Sur quels documents basez-vous votre recherche ?… – ; elles ne sont donc plus liées au régime de l’expertise mais elles basculent dans celui sans lequel aucune esthétique ne tient, c’est-à-dire le régime de l’expérience. L’esthétique est en effet, selon notamment la définition de Spinoza « ce qui a en son cœur l’expérience ». L’expérience est distinguée par lui de « l’impression », de la sensation qui permet de se singulariser comme « composition des rapports entre éléments hétérogènes »[2]. Pour qu’il y ait expérience, il faut donc qu’il y ait une certaine implosion de l’unicité, voire une certaine forme de désaccord ou de tentative d’accord entre des éléments dont l’alliance ne va « simplement » pas de soi. Le document peut donc devenir objet d’expérience – et non plus de croyance ou de pure réception de « données » – lorsque l’on se met à faire jouer à l’intérieur de lui des contradictions, des hétérogènes et des tensions qui le sortent de sa fonction d’identification unique et d’assignation close.

Poser cela ne permet pas de définir le théâtre documentaire mais plutôt d’élaborer quelques outils d’appréciation à son égard. On peut se demander, face à telle ou telle démarche, s’il s’agit bien de proposer, avec le document, tout ce qu’un théâtre nommé (rapidement) « post-dramatique », dit vouloir chercher en sortant de la seule écriture du « drame » et des principes de la représentation, pour aller plus du côté de l’expérience et de ce qui s’éprouve face à des dramaturgies non linéaires, fragmentées ou trouées. Cela est loin d’être le cas pour différents travaux légendés « théâtre documentaire » mais qui, s’ils usent du document, ne font pas forcément expérience, ni même théâtre. Le theatron, contrairement à la theoria, la théorie, ne prétend pas comme elle « donner à voir » dans une démarche didactique et surtout identifiante mais plutôt « créer les conditions d’un voir partagé », d’un voir actif et activé par une pluralité de sujets – les spectateurs – dont on ne présuppose pas les savoirs ou les ignorances. Beaucoup de pièces usant des documents me semblent davantage agir au nom d’une théorie documentaire que d’un théâtre. C’est souvent le cas pour des travaux liés à des groupes sujets déjà identifiés dont, par exemple, « les migrants » qui font l’objet ces récentes années de nombreuses pièces documentaires.

Je prends cet exemple car il me concerne particulièrement en ce que toute une part de mon travail – philosophique et politique ici – consiste à lutter contre cette « fabrique du migrant » et son recouvrement sous deux imageries dominantes de l’Autre : la menace ou la victime. Alors que toute une stratégie politique – que l’on devrait plutôt nommer policière – s’efforce de construire, depuis des années et particulièrement depuis 2015 et la stratégiquement nommée « vague migratoire », l’image du danger, une trop grande partie des travaux d’art documentaire replacent seulement les personnes exilées en victimes. Des artistes vont récolter des témoignages et des paroles « réelles » mais la manière de les agencer semble toujours déjà choisie en amont dans le sens d’une victimisation qui doit « toucher » les gens. Or les exilés sont aussi des gens : ils et elles sont des sujets d’actions et de revendications ; ils et elles ne se présentent pas seulement sous la figure de la victime et, quand ils et elles le font, c’est souvent en répondant aux questions qui les appréhendent déjà comme tel. Rares sont les démarches œuvrant à passer sous les documents qui, loin d’être ce dont les « sans-documents » et les « sans-papiers » manquent, sont ce qui les recouvre exagérément. Comme le rappelle fréquemment Modou, porte-parole de la Voix des Sans Papiers à Bruxelles : les sans-papiers sont les personnes qui ont sans aucun doute le plus de papiers (convocations, attestations temporaires, petit papier vert, petit papier bleu…). Il suffit de parler avec les personnes exilées et de leur parler vraiment pour entendre, certes, ce qu’elles subissent, mais aussi leurs luttes et la manière dont elles tentent d’inscrire d’autres narrations de ce qu’elles sont que celles imposées par les documents stigmatisants ou les grands récits que l’on fait d’elles et sans elles.

Un théâtre documentaire à la hauteur de ces singularités exilées ne peut donc se contenter de se « documenter », de prélever les paroles et de les organiser dans un seul sens et une seule Histoire qui, trop souvent, semble moins chercher le commun que le « comme Un ». Dans ce registre narratif, les « autres » restent autres et s’ils sont nommés, ils ne sont pas impliqués comme sujets actants et pouvant activer les récits en expérience partagée. Ainsi, dans ce type de théâtre documentaire, ce ne sont pas seulement l’épaisseur des sujets et la trame de leurs existences complexes qui sont perdues mais, de ce fait, c’est aussi ce que prétendent viser nombre de démarches « post-dramatiques » : c’est-à-dire la conversion du drame en expérience vivante. On pourrait plutôt doublement espérer d’un théâtre prétendu « expérimental » plus que représentatif et prétendu engagé sur ces terrains des migrations qu’il s’engage vraiment, qu’il s’engage plus que jamais – compte tenu de la violence des représentations qui dominent la scène politique – dans la visibilisation des pluralités et des conflits menés à plusieurs ou au nom du plusieurs et non plus du même et de l’Un. On pourrait exiger de lui qu’il ne se limite plus à la transmission simple des informations récoltées mais qu’il affirme pleinement la « fiction » qu’il propose en altérant celle qui recouvre les réalités comme les imaginaires possibles.

De tels engagements pour des fictions alternatives ou des « alter-narrations » (narrations alternatives et altérations de La Narration) existent. C’est notamment ce que tente de faire depuis plusieurs années le Nimis groupe en écrivant et interprétant ses pièces non pas juste à partir des paroles de personnes exilées, mais avec elles (voir notamment Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu[3]) ou c’est aussi ce que tente Léa Drouet dans sa pièce Violences[4], en rapprochant l’histoire de deux enfants que tout pourtant tient séparés, le temps, les lieux et les modes de narration : sa grand-mère forcée au départ pour fuir le rafle du Vel-d’Hiv et dont les « passeurs » sont devenus les justes de l’Histoire ; une petite fille migrante de deux ans, Mawda, tuée lors de son trajet par un policier belge et dont les passeurs sont aujourd’hui dépeints comme des criminels qui attentent au bien commun et surtout, évidemment, au bien comme Un.

Je me contente ici d’évoquer des exemples sans entrer dans les détails, pour mettre en partage des outils de problématisation permettant de distinguer les génériquement nommés « théâtres documentaires ». Cela ne nous fait pas devenir des « experts » mais nous permet peut-être de mesurer l’intérêt qu’il y a à être ce que nous sommes les uns, les unes et les autres, à égalité avec les autres spectatrices et spectateurs, c’est-à-dire des sujets d’expérience. J’étais très intéressée et ai pris très au sérieux, par exemple, le propos fort partagé par le public sortant d’une des pièces pièces – La Reprise. Histoire(s) du théâtre (I)[5] – d’un artiste important du « théâtre documentaire » : Milo Rau. J’entendais beaucoup dire « j’ai vraiment vécu une expérience » et j’ai décidé de prendre la formule au sérieux et de ne pas juste la réduire au « choc » que la pièce, dont certaines scènes sont en effet dures et violentes, peut provoquer sur une audience « médusée ». Il y a une vérité sensible dans cette réaction collective car, en effet, il me semble que l’équipe de Milo Rau s’est vraiment mise au travail du document en se refusant au simple, au suivi du donné ou à la construction assurée d’une « contre-histoire ». Revisitant ce qui n’avait jusqu’alors que le statut de « fait divers » et qui, de ce fait, était déjà pour beaucoup oublié – l’assassinat d’un jeune homme, Isham Jarfi, à Liège pour des raisons ignorées mais supposées être liées à son homosexualité –, l’équipe me semble avoir moins cherché à « élucider » le fait ou à transformer la scène en tribunal et eux-mêmes en bons juges capables de bien « identifier » les coupables, qu’à nous mettre en présence d’une complexité et, ainsi, rouvrir des sensibilités, rouvrir la possibilité de considérer et de faire l’expérience de ce que les autres procédés de documentation – journalistiques et juridiques – nous avaient déjà permis de ranger (et d’oublier) dans la masse des faits d’actualité. L’équipe artistique ne s’est pas contentée de rassembler les documents existants, je dirais qu’elle a aussi recomposé un document ou composé justement une expérience de théâtre documentaire à partir des béances, de l’inidentifiable et de l’irreconnaissable de l’acte violent accompli « sans raison ». Elle ne cherche pas à l’expliquer mais bien à nous en rapprocher, sans forçage, en disposant « les conditions du voir partagé », en usant pleinement du theatron et en nous laissant en être les actifs occupants, nous qui, ici, pouvons nous occuper de ce que nous voyons. Les noms qui faisaient des titres de journaux deviennent des corps historiques, ils reprennent vie et ce pas seulement grâce au talent dramaturgique de Milo Rau mais aussi, je crois, parce que l’équipe s’est mise au contact des vivants que sont, sous les titres, les parents du jeune homme par exemple. Ils sont passés sous les documents déjà constitués, et ils ont retissé les documents dont nos histoires collectives manquent trop souvent : ceux qui, se mettant à conter autrement ou qui laissent les autres se conter singulièrement, permettent à ces derniers de compter pour et avec « nous ». Ici une forme de commun pluralisé peut enfin se trouver.

Faire document autrement : la conversation comme méthode

La fabrique du commun

Bogota – 31 mars 2017

© Santiago Sepulveda

Si ce n’est pas, en effet, du talent d’un auteur unique dont il s’agit, c’est cependant bien de dramaturgie et de sa puissance ou de sa capacité à nous remettre en contact avec des expériences déjà rangées et enfermées dans les documents qu’on leur a imposés comme identité. Cette puissance est contenue, là encore, dans le nom même : au drama qui, en grec, signifie l’action comme finie, la dramaturgie ajoute ce suffixe, petit, discret, mais qui change tout : ergon qui signifie mouvement et création. Ainsi, là où un type de document dé-finit une scène ou une subjectivité, la dramaturgie peut rouvrir des possibles, des suites que l’on ne voit pas, des éléments hors-cadre que l’on tient en arrière-fond. C’est cette dramaturgie qui, je crois, est le cœur de tout mon travail, qu’il s’incarne dans un accompagnement de création scénique, dans un article politique ou dans un essai philosophique. Au sein de ma thèse de doctorat en philosophie[6] je me suis ainsi efforcée d’instituer un regard là où tout dit : « circulez y a rien à voir ». Je me suis rapprochée de certaines scènes politiques déjà légendées comme finies, déjà représentées donc dans la dramatique de la fin et surtout de l’échec et j’ai essayé de regarder sur les bords comme dans les temps des continuités. Je me suis efforcée de regarder plus longtemps ce qui, au sein des défaites diagnostiquées s’est en effet dé-fait et possiblement refait différemment. Mes terrains furent principalement les fameuses « places occupées » qui ont tenu l’actualité autour de 2011 et plus précisément celles de Taksim à Istanbul et de Syntagma à Athènes. Ce faisant, j’ai pu découvrir, en Grèce particulièrement, tout ce qui s’est créé sous un nom important pour ce que je défends ici : celui d’institutions alternatives. C’est ainsi que leurs créatrices et créateurs nomment les structures diverses de solidarité et d’entraide qui se sont mises en place ensuite (et comme en mémoire) de l’expérience de Syntagma. Celles-ci incarnent véritablement une manière de faire en commun réunissant pourtant des subjectivités que l’on pourrait dire n’avoir rien en commun et qui, jusqu’à présent, ne luttaient pas aux mêmes endroits ni pour les mêmes enjeux (vieux militants du parti communiste grec, anarchistes, anti-racistes…). Elles n’ont pas cherché à bricoler dans l’urgence des solutions clés données aux problèmes de l’État ni à pallier les manques de ce dernier ; elles ont plutôt pris (et continuent de prendre) une voie alternative pour donner de la durée à des expériences qui ont su témoigner d’une autre manière d’agir et de rêver en commun telle que la place en a offert le terrain. C’est cela que signifie « institution » : « donner de la durée aux expériences » (je reprends les termes exacts au philosophe Merleau-Ponty[7]) et ces « institutions alternatives » permettent donc que nos temps communs s’inscrivent autrement que dans la temporalité unique de la « fin et du retour », du retour à la normale, de la « reprise » propre aux sorties de crise prônées par les Experts et leurs plans…

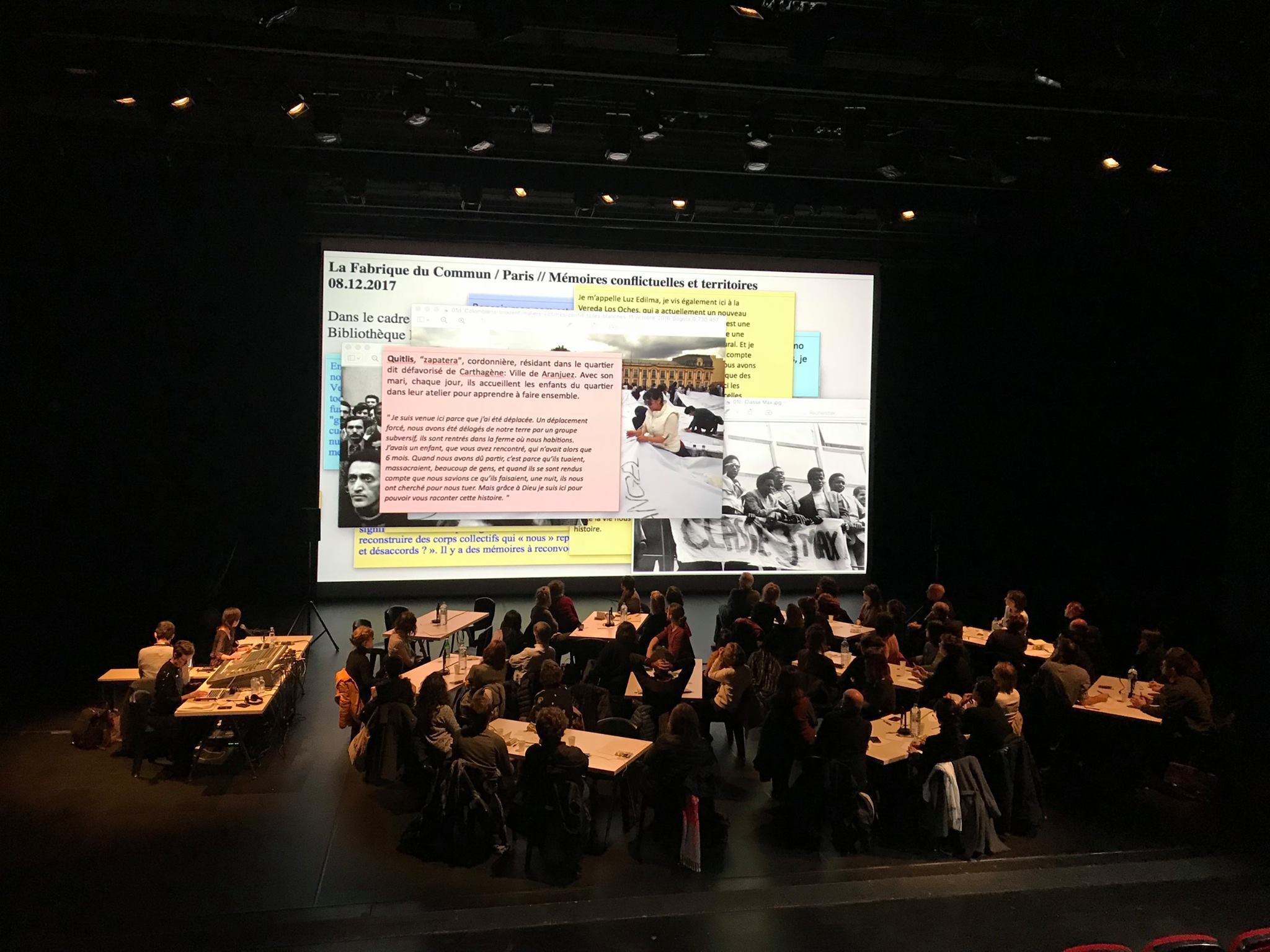

Parler d’institution, c’est aussi parler d’inscription et c’est donc aussi interroger le document, sa dramaticité et sa possible conversion dramaturgique. C’est à cette dernière que je me suis attachée dans ma thèse mais c’est surtout devenu une méthode de création que nous utilisons particulièrement dans kom.post au sein d’un projet intitulé « la fabrique du commun », du commun non comme Un et donc « fabriqué » à partir de subjectivités que les identités tiennent séparées. Nous menons ce projet en divers contextes depuis 2010 et il incarne au mieux la dramaturgie de kom.post (dont le nom est aussi parlant quant àce refus de s’en tenir à la dramatique de l’arrêt et du STOP pour pouvoir s’engager dans les après et les POST. Kom.post, c’est aussi cum-post, avec l’après, en effet…). Mais ce qu’il incarne aussi du même coup, c’est une manière de faire document autrement et de trouver « l’autrement » dans la pratique de la conversation ou dans la conversation comme méthode. La meilleure manière de rendre visible le mode de création de document dont est porteur kom.post est, je crois, de décrire l’une de ses éditions. J’en choisis une qui m’a beaucoup marquée : celle du cycle de fabriques du commun que nous avons proposé en Colombie tout au long de l’année 2017.

Comme pour chaque édition de ce projet, nous partons moins d’un thème que d’une sensation : celle que nous tirons des premiers échanges que nous avons avec les habitants et habitantes du territoire où nous allons créer la fabrique. Ainsi, pour la Colombie, le sensible se traduisit petit à petit dans un titre pris comme fil rouge des rencontres à poursuivre : « Mémoires conflictuelles et territoires ». En tant qu’européennes venant en Colombie, nous étions évidemment « informées » par ce qui est communément placé au centre de l’Histoire du pays : le conflit armé qui y sévit depuis des années ; mais du fait de nos rencontres sur le territoire et auprès de sujets variés, nous avons plutôt cherché à dé-former le bloc homogène du récit historique et à pluraliser les voix capables d’en faire la narration. Nous sommes donc parties à la rencontre de différentes subjectivités qui, ne figurant pas dans l’Histoire nationale du conflit, en ont une histoire singulière et, de ce fait, un savoir unique. Du fait de contacts que j’avais avec des enseignants en philosophie, anthropologie, sociologie (mais surtout toutes et tous militant·es), nous avons pu être orientées ou plutôt désorientées vers les marges des villes, loin des centres universitaires et artistiques, là où des formes de vies autres s’essaient de manière libre ou forcée. Nous pouvions ainsi rencontrer tantôt une leadeuse de telle ou telle communauté indigène, tantôt des enfants déplacés, tantôt ceux que l’on a déjà diagnostiqués comme « jeunes délinquants » que les centres relèguent en périphérie des villes comme des regards qui ne les voient que par les gros titres des journaux comptant tel ou tel fait de violence à laquelle ils sont, dit-on, condamnés. Ces différents sujets sont eux aussi, en un sens, plein de papiers, plein de documents pour les représenter ou les ficher et aussi plein de documentaires qui, trop souvent, les manquent en les contant : ils les privent de conter leurs expériences mais ils nous privent aussi collectivement de les voir compter dans la trame de nos existences partagées. Les différentes personnes que nous avons rencontrées pour réaliser, à Carthagène, la première fabrique du cycle étaient trouvées non pas forcément parce qu’ils ou elles appartenaient aux identifiées « minorités » mais parce qu’elles nous étaient présentées par une personne avec qui nous avions pu avoir une conversation. Il s’agissait donc de suivre non pas une cartographie sociologique mais des liens affectifs et interpersonnels qui, eux, dessinaient un réseau éprouvé et expérimentable plus que définissable. Du fait de ce que nous avions échangé avec telle ou telle personne, il ou elle pensait que nous devrions rencontrer X qui, lui, ensuite, nous ferait rencontrer Y qui, elle, nous conduirait à… Aucun contact n’était établi dans la froideur du document ou de la démarche journalistique qui caractérise une certaine modalité de fabrique documentaire. Tout était tissé de vies et de leurs épaisseurs, leurs paradoxes, leurs ambivalences, leur non-unicité.

Nous ne cherchions pas à pouvoir, par la suite, « conter » ces personnes mais nous les prenions, du début à la fin, comme des partenaires de conversation. Il me semble que ce partenariat change tout. Nous n’allons pas faire des interviews d’elles et eux mais nous ouvrons, de la première rencontre jusqu’au moment de l’événement de la fabrique du commun et de son rendez-vous public, un échange qui, contrairement au débat, ne vise pas la résolution, l’entente trouvée ni même une fin quelle qu’elle soit. Il vise une durée à ouvrir et, surtout, à continuer. Car ce que nous partageons avec les personnes que nous allons trouver, c’est moins la description d’un projet dont elles seront coupées au moment de la « représentation » ou de la production, que l’invitation à cet événement de la fabrique du commun dont la composition comme la réalisation finale dépendent d’eux et de leurs récits. La conversation, dès son entame, est tendue vers ce rendez-vous à venir et qui prend la forme d’un dispositif conversationnel proposé dans un espace-temps donné. Les personnes que nous rencontrons savent donc que leurs paroles que nous enregistrons lors des conversations, ne seront pas juste diffusées et organisées sans leurs regards : elles seront ouvertes à la reprise, prolongement, et complexification par eux-mêmes lors de l’événement. Nous, kom.post, ne « représentons » pas les personnes et leurs récits mais nous veillons à mettre en présence les corps porteurs de certaines paroles et d’autres, détenteurs de certaines oreilles qui, souvent, n’ont jamais entendu les premiers ou jamais autrement que sous une figuration qui leur a déjà coupé la langue. La fabrique du commun vise à ces improbables rapprochements le long desquels le commun se fait dans toute sa pluralité. Ce moment de commun n’a étonnamment plus rien de « commun » au sein de nos espaces séparés, frontiérisés, découpés en quartiers et en ghettoïsant les identités…

Pour le moment performatif, nous réunissons nos différents conversants qui, en plus de ces subjectivités incomptées, sont aussi des figures centrales comme tel ou tel grand historien, tel ou tel artiste, tel ou tel personnage public. Cette hétérogénéité est essentielle pour que les conversations qui se poursuivront pendant la fabrique agissent cette avancée renversante des représentations et le fassent sans nous. Nous nous contentons de créer les conditions d’un début…

Nous avions choisi de faire, en janvier 2017, cette première fabrique du commun marquant un mois de rencontres sur le territoire, en plein air, dans un emplacement très visible, près des murailles mais aussi en un temps de forte visibilité de la ville qui se trouve alors très fréquentée. Nous étions en effet en plein Hay Festival, sorte de festival des idées rassemblant des auteures et auteurs du monde entier. Le public de cette manifestation était aussi informé de notre rendez-vous et c’est donc avec ce genre de sujets représentés comme « cultivés » que nos conversants représentés eux comme « indigènes » ou « jeunes délinquants » allaient pouvoir reprendre les échanges. Dans cette expérience, le dispositif est le suivant : il n’y a pas une scène et un public mais il y a un ensemble de tables autour desquelles les personnes variées sont invitées à s’assoir au nombre de cinq ou six. Nous composons ces tables dans ce principe d’hétérogénéité et de rencontres improbables qui nous est cher. Une fois assises, les personnes, avec lesquelles nous avons eu ou pas des conversations en amont, sont immergées dans un montage visuel et sonore que nous réalisons à partir de tout notre travail sur le terrain. Il s’agit d’abord d’une polyphonie mêlant les voix de nos conversants et conversantes, ces voix que trop souvent on n’entend pas et qui ici prennent le même statut que tel ou tel extrait de conférence emblématique ou telle proposition poétique que nous diffusons et lions à ce que je peux moi-même proposer comme texte et texture nouant ces différents éléments. Nous les nouons mais nous ne les lissons pas, nous en conservons l’hétérogène, toujours. En parallèle, un tissage visuel est aussi proposé et constitue la part tangible du « document » introductif que nous proposons afin d’ouvrir la conversation. Une fois ce « bain notionnel et sensible » achevé, nous invitons les tables à poursuivre, à rebondir à partir de ce qu’elles ont entendu, à décliner à plusieurs cette problématique – « Mémoires conflictuelles et gestes paysages » – qui leur a été présentée ici tout autrement que dans la froideur de l’Expert qui pourrait donner un thème de travail à un groupe ou une classe.

Ayant entendu leurs propres paroles ou des paroles qui, parce que prononcées par des sujets très variés, annulent les hiérarchisations et les sentiments d’illégitimité à s’exprimer, les « attablés » se mettent immédiatement à converser entre eux. C’est toujours un peu magique pour nous de voir comment la conversation prend – du moins ce fut toujours le cas, depuis dix ans que nous faisons ce projet – entre des personnes qui non seulement ne se connaissent pas mais dont tout est socialement fait, ici comme là-bas, pour qu’elles ne se rencontrent pas. Sur chacune des dix ou douze tables de conversations, un petit micro est placé, non pour enregistrer ni pour diffuser les conversations qui peuvent aussi se mener dans cette qualité parce qu’elles sont en petit nombre (à cinq ou six donc), mais pour nous permettre à nous, artistes de kom.post, d’écouter des bribes de ces conversations et d’en retranscrire des extraits que nous projetons sur l’écran qui, en introduction, avait accueilli des citations, des noms, des images. Le document continue donc de se composer et de composer ce à quoi nous souhaitons œuvrer : une expérience commune. Il est fait de croisements entre les espaces et les temps : celui de l’immédiate conversation et celui des paroles plus anciennes que nous y avions projetées au début (extrait de nos conversations menées le mois précédent dans toute la région de Carthagène mais aussi captures de livres importants pour notre recherche ou pour tel ou tel de nos conversants…). Il permet une inscription d’archive immédiate que les « fabricants » voient se composer comme une mémoire collective capable d’altérer l’Histoire comme Une. Ce document reste une conversation en ce qu’il est fait de renversements mais aussi de cette spécificité de la conversation toujours faite d’accidents, de rapprochements improbables, de déplacements sensibles. À la fin des deux heures (parfois plus) de la fabrique, nous éditons cette archive vivante : nous imprimons une série de captures d’écran que nous distribuons sous forme de feuillets aux conversants. Ce document avec lequel chacun et chacune peut partir, n’a plus à jouer un rôle d’attestation ou de certificat de ce qui a eu lieu, il est une impulsion pour des suites possibles, une manière de « vivre ensemble » – autre sens de conversation – en ayant perdu des croyances établies concernant tel ou tel sujet que, le long de sa parole enfin écoutée, on a pu voir se désindentifier, se singulariser et, par ce singulier, retisser non du général mais bien une non-générique communauté.

« J’ai reçu aujourd’hui une grande leçon d’Histoire de mon pays. » C’est ce que nous a dit ce grand professeur d’Histoire, spécialiste du conflit colombien, à la sortie de sa conversation avec un jeune homme, un de ces fameux « jeunes violents » qui était son voisin de table. Celui-ci ne lui a pas parlé de ce que le conflit, les déplacements qu’il a forcés et les parcages de familles pauvres dont il fait partie produisent sur les comportements des adolescents condamnés à la misère ou à la violence. Il lui a moins raconté la manière dont il porte les séquelles du conflit que celle par laquelle il le reprend en en redistribuant les termes : il offre aux jeunes en besoin d’affrontement la possibilité de mener cette conflictualité non à coup de couteaux mais à cadence de breakdance qu’il enseigne dans la rue. Ce savoir, cet agir n’est jamais étendu, vu, promu. Ce jour-là, ce jeune homme a pu parler pour soi, un soi non pas construit pour lui et sans lui, mais un soi porté par lui qui, dans ses actions, agit au non d’un nous qui redonne des puissances et des possibles là où l’on prétend tout bouché et tout condamné.

Il y a des alternatives, There are alternatives and there are alternarratives. À nous d’en composer les documents manquants permettant que des sujets et nos sujets cessent de manquer.

Notes

[1] Ce texte est issu d’une intervention à laquelle m’ont invitée Marion Boudier et Chloé Déchery lors de la journée-laboratoire « Du document à la scène et retours » à la Maison de la Culture d’Amiens le 28 mars 2019.

[2] Gilles Deleuze, Spinoza. Philosophie pratique, Paris, Éditions de Minuit, [1970] 2003.

[3] Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu, création en janvier 2016 au Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Conception et mise en scène : NIMIS Groupe (David Botbol, Romain David, Jérôme de Falloise, Yaël Steinmann, Anne-Sophie Sterck, Sarah Testa et Anja Tillberg). Écriture et jeu : NIMIS Groupe, Jeddou Abdel Wahab, Samuel Banen-Mbih, Dominique Bela, Tiguidanké Diallo, Hervé Durand Botnem et Olga Tshiyuka.

[4] Violences, création en septembre 2020 au Théâtre de la Criée, Marseille, dans le cadre du Festival Actoral. Conception, écriture et interprétation de Léa Drouet.

[5] La Reprise. Histoire(s) du théâtre (I), création en mai 2018 au Théâtre National Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts. Conception et mise en scène : Milo Rau. Texte : Milo Rau, écriture collective. Avec Tom Adjibi, Sara De Bosschere, Suzy Cocco, Sébastien Foucault, Fabian Leenders, Johan Leysen.

[6] Camille Louis, La Recomposition de la politique dans la décomposition des politiques : conflictualité des dramaturgies politiques, thèse de doctorat sous la direction de Bertrand Ogilvie, Université Paris 8, 2016.

[7] Maurice Merleau-Ponty, L’Institution, la passivité. Notes de cours au Collège de France (1954-1955), Paris, Belin, 2015, p. 6.

L’autrice

Camille Louis est docteure en philosophie et dramaturge. Elle a enseigné dans les universités Paris 8 et Paris 7. En 2009, elle co-crée, avec Laurie Bellanca, le collectif interdisciplinaire kom.post avec lequel elle multiplie les créations dramaturgiques entre plusieurs pays et au sein de contextes variés. Depuis 2016, elle est dramaturge associée à La Bellone et le fut au théâtre Nanterre-Amandiers entre 2018 et 2021 où elle a notamment développé un cycle de rencontres au croisement de l’esthétique et du politique : « Mondes Possibles ». Ces croisements de monde et leurs alliances improbables sont au cœur de son travail en tant que chercheuse, autrice et activiste. Ils s’incarnent dans ses créations, ses collaborations dramaturgiques (en particulier avec Léa Drouet, Philippe Quesne, Frédérique Aït-Touati), son premier livre La Conspiration des enfants (PUF, 2021), comme dans son engagement auprès des personnes exilées qu’elle mène entre la Grèce (Lesbos et Athènes) et la France (notamment avec l’association La casa).

Pour citer ce document

Camille Louis, « There are alterna(rra)tives ! Faire document en commun pour défaire l’histoire comme une », thaêtre [en ligne], Chantier #7 : Document-matériau (coord. Marion Boudier et Chloé Déchery), mis en ligne le 8 novembre 2022.

URL : https://www.thaetre.com/2022/11/08/there-are-alternarratives/