Introduction

Croquis préparatoires

© Anaïs de Courson

Avant de tenter de pénétrer le processus de création qui a été le nôtre, je voudrais le borner de deux repères très concrets : l’origine du projet et le protocole de départ, d’une part ; le dispositif et la forme de partition scénique auxquels nous sommes arrivées, de l’autre. La source du geste, la naissance du mouvement, sa manifestation sensible dans une forme qui relève résolument de l’exposition et de la juxtaposition, jamais du discours ou du récit.

Point de départ

Origine du projet

Tout est parti d’une histoire inventée par Virginia Woolf dans Une chambre à soi. Shakespeare avait une sœur, Judith, immense poétesse, qui n’a pourtant, dit-elle, jamais écrit une ligne :

Cette sœur de Shakespeare mourut jeune… hélas, elle n’écrivit jamais le moindre mot. Or j’ai la conviction que cette poétesse, qui n’a jamais écrit un mot et qui fut enterrée à ce carrefour, vit encore. Elle vit en vous et moi, et en nombre d’autres femmes qui ne sont pas présentes ici ce soir, car elles sont en train de faire la vaisselle et de coucher les enfants. Mais elle vit ; car les grands poètes ne meurent pas ; ils sont des présences éternelles ; ils attendent seulement l’occasion pour apparaître parmi nous en chair et en os. Cette occasion, il est à présent en votre pouvoir de la donner à la sœur de Shakespeare.

Virginia Woolf, Une chambre à soi, trad. Clara Malraux,

Paris, 10-18, 2017, p. 170.

J’ai voulu répondre à son invitation.

J’ai pris contact, aidée d’un complice, avec des femmes que je ne connaissais pas. Une bergère. Une philosophe. Une institutrice. Une collégienne. Une historienne. Une très vieille dame de 105 ans. Une gynécologue. Une employée de maison. Quatorze femmes à qui j’ai demandé de faire le procès-verbal rigoureusement minuté, le plus instantané possible dans le relevé (ne pas recourir au filtre de la mémoire) de cinq à sept jours consécutifs de leur vie. Horaires, faits, gestes, pensées transversales.

Ce matériau est le socle du spectacle auquel je travaille.

Protocole

Vous ne vous adressez pas à moi, ni à personne, il n’y a rien à faire entendre ou comprendre. Faits bruts, pensées transversales. Je ne sais pas ce que je cherche. Il n’y a rien à satisfaire.

Il s’agit de se prendre soi-même en filature, comme un enquêteur ou un anthropologue infiltré. Sans juger de l’intérêt ni chercher à expliquer ou raconter. Ça n’a pas du tout besoin d’être rédigé.

Jour (date)

Horaires précis : 7h12, 9h23…

Faits, gestes, pensées transversales.

Consignés d’une façon factuelle. Sur cinq à sept jours de votre vie. Le relevé doit être aussi instantané que possible (éviter le filtre de la mémoire ou le récit de « temps forts »).

Cette matière brute, non travaillée, le moins possible pensée, vous me la donnez.

Point d’arrivée

© Alix Boillot et Anaïs de Courson

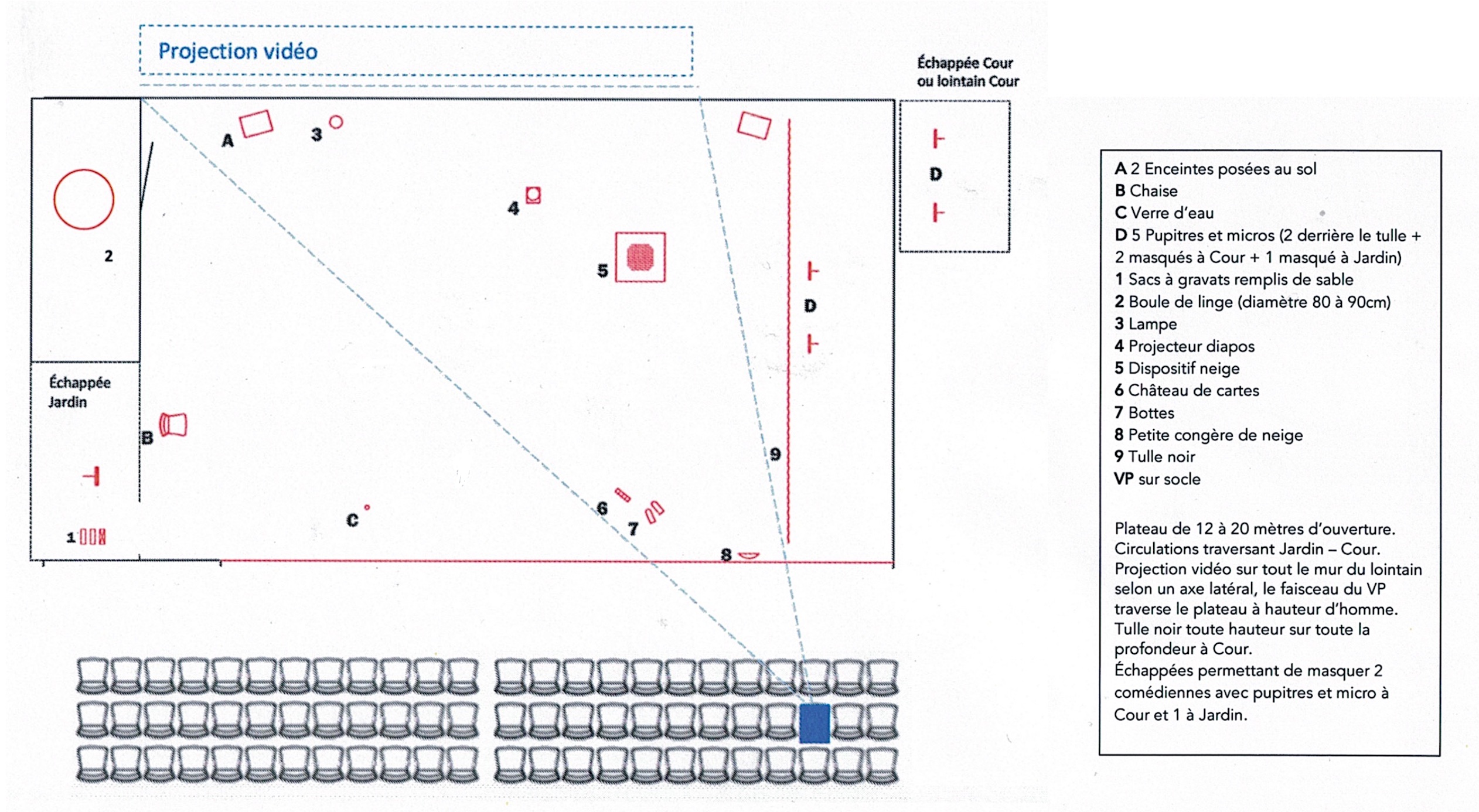

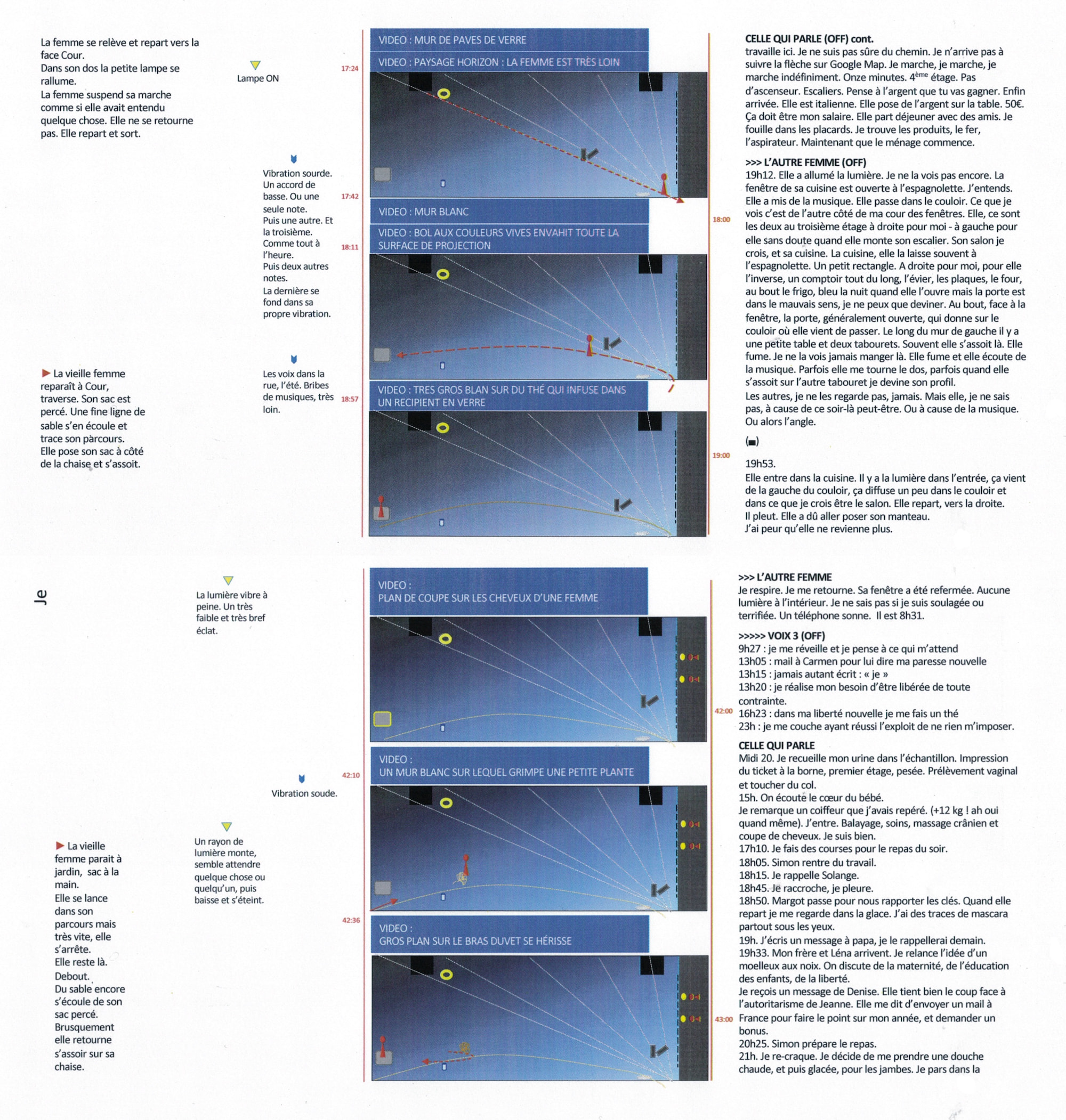

Extraits de la Partition Combinatoire Plateau Lumière Son Chorégraphie Vidéo Texte

© Anaïs de Courson

Le plateau est nu. Lumière et vidéo se conjuguent pour révéler la scène comme espace de possible, où quelque chose peut advenir.

La lumière éclaire le chemin intérieur du spectateur, plus que les actrices au plateau. La continuité des mouvements de lumière est construite selon un rythme propre, imprévisible, comme un écho décalé de ce temps qui s’écoule.

Le son travaille sur l’espace. Il altère les sensations d’intérieur/extérieur, proche/lointain, réel/imaginaire, passé/présent. Sonorisation des voix des actrices, intrusions musicales, fréquences, pulsation, attention sourde vers l’intime, il joue sur l’adrénaline et floute les frontières entre le plateau, la salle, la vidéo, la rue, le for intérieur. En travaillant sur les hors-champs, il aiguise et libère la perception du réel.

La vidéo, démesurée, est projetée sur tout le mur du lointain. Le film a commencé avant l’arrivée du public. Il a son échelle et sa temporalité propres. La naissance et la disparition des images déroutent le mouvement du temps et la perception de l’espace. Ces images : une fenêtre ouverte, un thé qui infuse, la courbe d’une nuque, une ampoule nue suspendue au plafond, un caniveau la nuit, le duvet hérissé d’un bras, et, surtout, comme une matrice, le plan récurrent d’une silhouette, une femme, qui avance, irrésistiblement, vers nous, droit devant.

Haïkus visuels et installations fugitives. Une lampe, une chaise, une paire de bottes, un projecteur de diapos, un tas de linge, deux enceintes, une ligne de sable, un verre d’eau : les éléments scéniques présents au plateau sont travaillés dans la volonté de créer un champ lexical qui ne serait pas celui de la parole. Il ne s’agit pas d’accessoires ou de décor, mais d’acteurs à part entière dans la recherche d’un langage qui procède, sur un mode presque archaïque, de l’intelligence sensible.

Cette matière visuelle et sonore est tissée dans la trame des minutes des journées des femmes dont le procès-verbal est mis en voix. La parole est traitée presque exclusivement en off (actrices hors scène, au micro), si ce n’est que dans la dernière partie du spectacle, les corps des voix sont révélés. Cette révélation et cette concordance soudaine entre ce que j’entends et ce que je vois imposent la sensation du présent immédiat. Nous étions là. Nous sommes là.

Au plateau, quatre actrices. Des micro-glissements, accidents, imprévus, bâtissent ces moments où le dispositif se grippe, s’altère, des pistes échappent et ouvrent, par la liberté que l’on entrevoit, la force d’un corps au plateau, l’expérience de la transformation, de la métamorphose, de l’émancipation.