Aristide Bruant, Cinq minutes chez Bruant

Odeon International talking machine Co.m.b.H., juin 1906

Machine à « scies » et autres « succès » dans les années 1870-1880, le café-concert entama imperceptiblement son déclin à partir des années 1890, concurrencé par des pièces aux cadres formels souvent flous : « fantaisies », « féeries » et « revues », mêlant théâtre, musique, chant, cirque, danse et pantomime, vinrent s’ajouter aux catégories traditionnelles du vaudeville et du mélodrame en bousculant les cadres formels qui les définissaient. Leur point commun demeurait tout de même la base théâtrale, la critique d’époque parlant encore, pour la plupart de ces spectacles, de « pièces », plus tard identifiées comme les prémices du music-hall, « chaos redoutable [touchant] au théâtre, dont il s’est assimilé les genres secondaires, tels que la revue et l’opérette ; la comédie et le drame »[1]. Or, pour reprendre les termes de Mistinguett, dans les années 1900, « le music-hall n’existait pas encore, le vrai »[2]. La transition du café-concert au music-hall ne s’est, en effet, pas faite du jour au lendemain et en droite ligne de l’un à l’autre, comme de nombreuses histoires des spectacles à la Belle Époque pourraient le laisser entendre, à la suite des constatations d’un Fréjaville par exemple[3].

La manière dont la chanson, que l’on qualifie de « moderne » à la fin du XIXe siècle pour désigner la chanson de café-concert, pénètre le milieu théâtral et s’y impose est encore mal connue. La place, nouvelle, faite à la chanson au théâtre contribue à renouveler le genre théâtral en lui offrant la possibilité de concurrencer les nouvelles formes de spectacles hybrides qui émergent à la fin du siècle, en intégrant le répertoire des vedettes issues du café-concert et leurs succès de tour de chant à l’intérieur de « tableaux ». L’une des premières initiatives de ce genre fut le fait d’un passeur ayant déjà brouillé les frontières entre le monde des cabarets artistiques de la bohème montmartroise et celui des cafés-concerts grand public des boulevards : les succès d’Aristide Bruant, À la Bastille[4], À Saint-Lazare[5] et par métonymie son Cabaret du Mirliton furent tels, que certains théâtres comme celui de l’Ambigu firent monter des pièces sur la foi de ces succès déjà éprouvés dans les années 1890. Le très théâtrogénique Cabaret du Mirliton inspira ainsi plusieurs pièces comme Le Boucher de Montmartre, Les Joyeuses Commères de Paris ou encore Gigolette de Pierre Decourcelles, toutes données entre 1890 et 1895, époque où Bruant avait entrepris de capitaliser non seulement sur ses chansons, mais aussi sur la renommée de sa salle. Peu à peu, les scènes de cabaret à la Bruant servirent à placer d’autres succès tels que La Chanson des blés d’Or[6], successivement chantée par Félicia Mallet, Eugénie Buffet et Damia, la Sérénade du pavé[7], placée dans La Goualeuse à l’intention d’Eugénie Buffet et autres « refrains populaires » placés là comme produits d’appel à l’intention d’un public déjà acquis à la vedette.

Il s’agira ici d’aborder la façon dont les succès populaires, le plus souvent issus du café-concert, furent utilisés au théâtre pour attirer un public connaisseur. Ceux-ci redéfinirent peu à peu le statut de vedettes qui, ayant débuté au café-concert, comme Eugénie Buffet ou Damia, acquirent ainsi le statut de comédiennes voire de tragédiennes et plus largement comment l’insertion de ces succès dans des pièces de théâtre contribua à définir le music-hall en devenir.

Genèse de la chanson au théâtre

Théâtre et chanson sont a priori deux formes spectaculaires bien définies au XIXe siècle : leurs interactions sont relativement réduites jusqu’aux années 1880, du fait de traditions différentes. Certes, la musique et le chant ont toujours plus ou moins accompagné les spectacles au théâtre, qu’il s’agisse de pièces entièrement lyriques comme les opéras ou de pièces mixtes, dont les vaudevilles – pour le versant comique – et les mélodrames – pour le versant dramatique – furent l’illustration la plus populaire au XIXe siècle. La reprise d’airs célèbres issus de pièces musicales et théâtrales était une pratique ordinaire dans la production de chansons depuis l’Ancien Régime[8], qui connut son âge d’or avec Béranger dans les années 1820-1830 : poète et parolier, mais pas compositeur, celui-ci parvint à mettre au point une technique lui permettant d’associer subtilement le texte et le support mélodique, par des jeux de rythme, d’inversion, de reprise ou de variation des airs initiaux qui permettaient de l’identifier comme auteur de ces chansons, alors même que les airs n’étaient pas de lui[9]. La majeure partie de la production de chansons avant 1860 repose ainsi sur le principe de la reprise mélodique « sur l’air de » dans une grande fluidité générique[10].

En matière d’écriture de chansons, la donne change à partir du moment où la demande de nouveauté mélodique augmente, du fait de l’apparition du café-concert et du système économique et éditorial qui l’accompagne[11] : la création de la Société des Auteurs et Compositeurs de Musique en 1852 encourage les paroliers et surtout les compositeurs à se revendiquer comme auteurs pour toucher les droits de leurs œuvres et à s’assurer une identité professionnelle singulière dans le vaste paysage de la création spectaculaire du moment. La conséquence en est que les auteurs de chansons, déjà en marge de la création théâtrale auparavant, restèrent d’autant plus en retrait de cette forme spectaculaire que leurs œuvres pouvaient désormais être jouées pour elles-mêmes, dans le cadre du café-concert, sans avoir à prendre part à un spectacle plus élaboré. Ils se détachèrent en même temps de l’autre grand usage, médiatique, de la chanson depuis l’Ancien Régime, qui avait pour fonction de diffuser l’information et l’actualité (notamment politique). Ces deux conditions réunies permirent la production de chansons à destination spécifique des établissements de café-concert, de préférence aux salles de théâtre, ainsi qu’à destination d’interprètes de chansons, de plus en plus spécialisé·es dans cet art à la fois ancestral et nouveau sous cette forme désormais pratiquement industrialisée. Certains succès éprouvés sur les scènes de café-concert arrivèrent dans des pièces de théâtre de format classique, où une place spéciale leur fut faite dans la dramaturgie du spectacle. Parfois même, certaines pièces furent littéralement construites, si ce n’est autour d’un succès, au moins autour d’une vedette, dont les chansons les plus illustres, voire le tour de chant entier était intégré au spectacle et présenté comme « clou », c’est-à-dire comme une attraction destinée à faire venir le public, la critique de spectacle dans la presse se chargeant de s’en faire l’écho dès le moment des répétitions.

De la chanson au théâtre réaliste

Cette évolution s’observe particulièrement bien au tournant des années 1880 dans le genre théâtral et musical qui s’y prête le plus naturellement : le genre « réaliste ». La fondation d’un théâtre « réaliste », inspirée des théories de Champfleury pour le roman réaliste, puis de Zola pour le roman naturaliste, a occupé l’esprit des principaux dramaturges du moment, à commencer par Zola lui-même[12], mais aussi le metteur en scène Antoine[13], sans qu’aucun ne parvienne vraiment à fixer les contours théoriques d’un genre dont la vocation aurait été de représenter la « véritable réalité ». Les tentatives de pièces « réalistes », dont certaines intrigues avaient pour origine celles des romans de Goncourt ou Zola, se sont avérées pour la plupart des demi-échecs, à la fois pour des questions de moralité – certaines pièces tombant sous le coup de la censure administrative[14] – et pour des questions de fond dramaturgique – la critique étant souvent peu convaincue par la complexité des intrigues mal transposables du roman à la scène et par la dramaturgie désuète qu’elles engendraient[15]. Le Théâtre Libre d’Antoine eut beau imposer un certain renouveau de la forme théâtrale et la plus fidèle traduction dramaturgique des théories naturalistes de Zola, le « théâtre réaliste » ne parvint pas à s’imposer sur scène. Pour autant, les tentatives furent nombreuses et la volonté de représenter la réalité sociale du moment sur scène aboutit à innover et à aller chercher du côté d’autres genres, dont la chanson, qui avait le mérite notable, par rapport au roman et au théâtre, de présenter une forme condensée particulièrement appréciable en scène.

Après avoir emprunté le même train théorique que le roman du même nom dans les années 1850, la chanson « réaliste » réapparaît dans les années 1880, sous l’impulsion de plusieurs auteurs désireux de faire vivre la poésie dans le monde actuel, notamment dans le sillage des Hydropathes et du Chat Noir. Lorsque le théâtre d’Antoine, dont les premières expérimentations eurent lieu dans le quartier Pigalle, non loin du Chat Noir, rencontra ses premiers succès en 1887, les chansonniers montmartrois avaient déjà expérimenté et rodé l’écriture de chansons ayant pour thème la représentation du crime et de la mort, d’abord par fascination romantique pour le macabre, avant de s’ouvrir progressivement à la représentation de toutes les « réalités » de la vie du peuple qu’ils observaient quotidiennement dans les quartiers proches des salles de spectacles parisiennes.

Aristide Bruant, transfuge montmartrois

Ce fut à cette source que puisa Aristide Bruant pour assurer ses premiers succès en tant qu’auteur et interprète au Chat Noir entre 1880 et 1885, avant d’acquérir la salle du Chat Noir que lui vendit Rodolphe Salis, pour ouvrir son propre cabaret du Mirliton en 1886. Né en 1851, Bruant se tourna assez tard vers la chanson, quelques années après les événements de la Commune. Bruant y avait vu plusieurs opportunités : l’état de chanteur de café-concert était un moyen de faire fortune rapidement depuis la « libéralisation »[16] des établissements de café-concert sous le Second Empire et par ailleurs il était également un moyen d’accéder par une voie détournée à la carrière littéraire et poétique, très convoitée par les jeunes poètes et chansonniers « groupistes », Vivants, Zutistes, Hydropathes et futurs membres du Chat Noir à la charnière des années 1870 et 1880. Issu de la petite bourgeoisie désargentée, Bruant rêvait tout à la fois de fortune, de gloire et de littérature. Au début des années 1880, Bruant avait acquis suffisamment de notoriété, en tant que chanteur de café-concert, pour pouvoir commencer à produire ses propres chansons en tant qu’auteur, aux côtés de son comparse Jules Jouy, avec qui il se produisait dans les établissements populaires des Grands Boulevards, mais également dans les cabarets montmartrois. Acteur essentiel du monde des spectacles et de la création artistique parisiens dans la décennie 1880, Bruant avait développé plusieurs relations dans le monde théâtral, entre autres avec Oscar Méténier qui, outre son métier de secrétaire de police, écrivait lui-même des pièces de théâtre, la première d’entre elles, En famille, ayant été mise en scène par Antoine. Le monde des spectacles parisiens, surtout lorsqu’il s’agissait de réalisme, était alors si étroit, que les emprunts et les échanges d’idées ou d’interprètes se faisaient sans que l’on y prenne garde : ainsi, le jeune Mévisto que révéla Antoine au public lors de la première représentation de la pièce de Méténier, En famille, en mai 1887, fut également le créateur de l’une des plus célèbres chansons de Bruant, À Biribi[17].

Aristide Bruant, s’il ne s’est jamais lui-même revendiqué comme chansonnier « réaliste » dans ces années-là, a tout de même rapidement été identifié comme tel par la critique et le succès que rencontrèrent ses chansons dans son cabaret du Mirliton éclaboussa l’ensemble de la vie spectaculaire au tournant des années 1880-1890.

Après la publication de son premier recueil, Dans la rue, en 1889 et son accession à la Société des Gens de Lettres en 1891, Bruant entreprit de rentabiliser ses succès le plus largement possible : l’édition de ses chansons sous toutes les formes, du recueil au petit format, lui assurait des rentrées financières relativement régulières et participait à prolonger sa renommée, tandis que la scène lui permettait de se renouveler tout en élargissant toujours plus son public. C’est ainsi qu’au début des années 1890, Bruant se vit proposer de transporter l’univers de son cabaret sur les scènes de café-concert qui l’avaient vu naître comme interprète et qu’il n’avait jamais tout à fait quittées, ainsi que, chose nouvelle, au théâtre[18].

Aristide Bruant

Photographie de l’Atelier Nadar, 1875-1895

© Gallica / Bibliothèque nationale de France

« Ambassadeurs. Aristide Bruant dans son cabaret »

Affiche d’Henri de Toulouse-Lautrec, 1892

© Gallica / Bibliothèque nationale de France

Au 1er janvier 1892 débutèrent les répétitions d’une pièce dramatique demandée par Zulma Bouffar aux dramaturges Henri Pagat et Armand d’Artois pour le théâtre de l’Ambigu, temple du mélodrame, seul rescapé à la fin du siècle, de la tradition du théâtre à sensation du « Boulevard du Crime ». La salle de l’Ambigu, reconstruite sur le Boulevard Saint-Martin à la suite d’un incendie en 1827, était en effet parvenue à maintenir un répertoire de pièces mélodramatiques qui continuaient de faire la renommée de ce théâtre, alors que le mélodrame comme genre avait fortement décliné après la destruction des théâtres du Boulevard du Temple, réaménagé lors des grands travaux d’Haussmann[19]. Au début des années 1880, l’Ambigu avait retrouvé une seconde jeunesse avec les succès de L’Assommoir et de Nana[20], qui lui permirent de renflouer ses caisses, malgré d’importantes dettes dues à une gestion administrative calamiteuse, mais aussi aux frais qu’engendraient habituellement ce genre de spectacles aux décors coûteux[21]. La situation économique du théâtre au début des années 1890 était alors chancelante. Zulma Bouffar, célèbre pour avoir inspiré Offenbach et interprété plusieurs rôles principaux de ses opérettes, à l’apogée de sa carrière sous le Second Empire, venait de rencontrer le succès en tant que comédienne dans le roman Les Mystères de Paris, adapté sur la scène de l’Ambigu en 1887. Elle fut appelée à la direction de la salle en mai 1891 par le directeur en place, Émile Rochard, qui souhaitait se consacrer désormais à la direction du Théâtre de la Porte Saint-Martin[22]. Sa fine connaissance du monde de l’opérette et de celui du théâtre faisait de Zulma Bouffar la femme de la situation pour renouveler le répertoire mélodramatique qui faisait la réputation de l’Ambigu depuis le milieu du siècle, en modernisant les spectacles « réalistes » qui s’y jouaient déjà, mais qui peinaient à attirer un nouveau public depuis le succès des pièces de Zola dans la décennie précédente. Les potins de coulisses rapportaient alors que Zulma Bouffar souhaitait « introduire, en la dramatisant un peu, la comédie de mœurs au théâtre de l’Ambigu ; elle rêv[ait] de porter un coup mortel au mélodrame de nos pères et de faire du moderne et du réalisme dans la décoration, dans la figuration et dans l’interprétation à son théâtre »[23]. Foin de pièces musicales désuètes pour agrémenter les nouveaux mélodrames qui se joueraient sous la direction Bouffar, celle-ci envisagea pour frapper fort, de faire appel aux vedettes du moment.

Mirlitonneries en scène

À l’origine titrée Olympe Gaborit, la pièce que commanda la nouvelle directrice aux jeunes dramaturges Henri Pagat et Armand d’Artois reçut finalement au cours des répétitions un titre plus évocateur : Le Boucher de Montmartre. La pièce, à l’intrigue compliquée – histoire d’un « boucher assassin que sa femme pousse au crime en lui faisant tuer un frère pour en hériter »[24] –, cochait un certain nombre de critères « réalistes » selon les thèmes chers aux Goncourt, notamment les personnages d’assassins. Elle fut surtout remarquée pour les « tableaux » qu’elle présentait, mode relativement récente sur le plan de la mise en scène[25]. Deux tableaux s’annonçaient particulièrement spectaculaires et « réalistes » : celui « représentant une boucherie, avec de la vraie viande, et très fraîche – ce qui est du naturalisme cela ! »[26] –, une innovation pas si nouvelle déjà présentée aux Menus-Plaisirs par Antoine en octobre 1888 pour Les Bouchers de Fernand Icres – et surtout, le « clou » du spectacle : la présence du véritable Aristide Bruant qui devait chanter ses plus grands succès montmartrois dans un tableau mettant en scène l’intérieur de son célèbre cabaret. Bruant était ainsi invité à porter sur une scène de théâtre les succès qui l’avaient rendu célèbre au Chat Noir puis au Mirliton : Dans la rue[27], À la Bastille, Cinq minutes chez Bruant[28] étaient autant de morceaux connus du public, capables de le transporter, par un simple changement de décor, du théâtre au cabaret et de lui offrir une immersion en réalité augmentée dans l’univers montmartrois alors couru du tout Paris. L’innovation était d’autant plus sensationnelle que le cabaret de Bruant, trop étroit et dépassé par son succès, ne pouvait accueillir tous les curieux qui s’y pressaient chaque soir de dix heures à deux heures du matin pour entendre les célèbres refrains faussement improvisés « Ah ! c’te gueule, c’te gueule, / C’te binette ! Ah ! là là ! c’gueule qu’elle a » ou encore « Ah ! messieurs, comme on est à l’aise / Quand on est assis sur une chaise Louis XIII »[29]. Cet engouement pour le lieu et pour le répertoire de chansons « d’une si navrante philosophie, d’une morale si pitoyable aux pires gredins qui en ont fait la réputation »[30], avait été savamment monté en neige par Bruant lui-même qui, en instaurant un jour chic « à cent sous » au même moment, avait habilement visé la clientèle bourgeoise qui trouvait du dernier chic de venir se faire traiter de tous les noms par le célèbre chansonnier en personne.

Grâce au drame joué chez Mme Zulma Bouffar, nos belles dames ne sont pas obligées de fréquenter à Montmartre. Elles peuvent avoir un aperçu de ce spectacle « hault » en couleur sans risquer de recevoir en pleine figure le répertoire de Vadé[31].

Pour des raisons financières, le tableau initialement prévu avec la vedette, le « clou » que tout le monde attendait, Aristide Bruant en personne, dut se contenter d’un obscur sosie reprenant la défroque du maître du Mirliton – un cabaretier imitant déjà Bruant dans son propre établissement des environs de l’Ambigu[32] – pour entonner le fameux « Ah ! la la / c’te gueule! c’te binette » en remplaçant convenablement le « gueule » par « poire »[33]. Bruant, conscient de sa valeur sur le marché des vedettes du moment, réclamait en effet une somme trop élevée – on parle alors d’un cachet de 12 000 francs – que la production de l’Ambigu ne pouvait se permettre[34].

Le Boucher de Montmartre reçut un accueil mitigé, certains critiques louant cette « émouvante histoire très remarquablement mise en scène et remplie de situations poignantes »[35], d’autres y voyant un succès très oubliable, farci de « vieux procédés, les ficelles si usées qu’on craint de les voir se rompre »[36]. Toutefois, le fameux « clou » mettant en scène le cabaret du Mirliton, bien que n’ayant « absolument rien à voir avec la pièce »[37], rencontra le succès escompté pour le réalisme de la prestation chantée, malgré l’absence de Bruant et quelques réserves quant à la mise en scène et au choix des chansons :

La directrice de l’Ambigu, Mme Zulma Bouffar, a pensé que le tableau représentant le cabaret d’Aristide Bruant ferait courir Tout-Paris en son théâtre et j’imagine que c’est ce qui la poussa à recevoir la pièce de M. Henri Pagat. Je souhaite sincèrement qu’elle ne se soit pas trompée. Mais le public de l’Ambigu, habitué aux fâcheux mannequins du non moins fâcheux mélodrame, est-il bien à même de saisir les œuvres de pitié du maître chansonnier, et la façon dont on nous montre Bruant, débitant deux couplets tronqués de cet admirable Au Bois de Boulogne, n’est-elle pas singulière[38] ?

Le coup de Zulma Bouffar pour attirer le public à l’Ambigu sur le nom d’Aristide Bruant avait tout de même réussi et donna l’idée à d’autres auteurs et à d’autres salles de miser eux aussi sur le célèbre chansonnier montmartrois. Dans la foulée, au printemps 1892, furent donc représentées Les Joyeuses Commères de Paris de Catulle Mendès et Georges Courteline : il s’agissait d’une fantaisie en 5 actes et 15 tableaux, « sorte de revue mythologico-parisienne »[39] sans grande cohérence, où là encore le cabaret de Bruant fut transposé sur scène sans Bruant. Dans le rôle du maître du Mirliton se produisait le chanteur Reschal, déjà connu au café-concert dans le genre « réaliste », et Félicia Mallet, « maîtresse diseuse »[40] qui se produisait régulièrement dans le répertoire de Bruant (tout comme sa consœur Yvette Guilbert) depuis 1890.

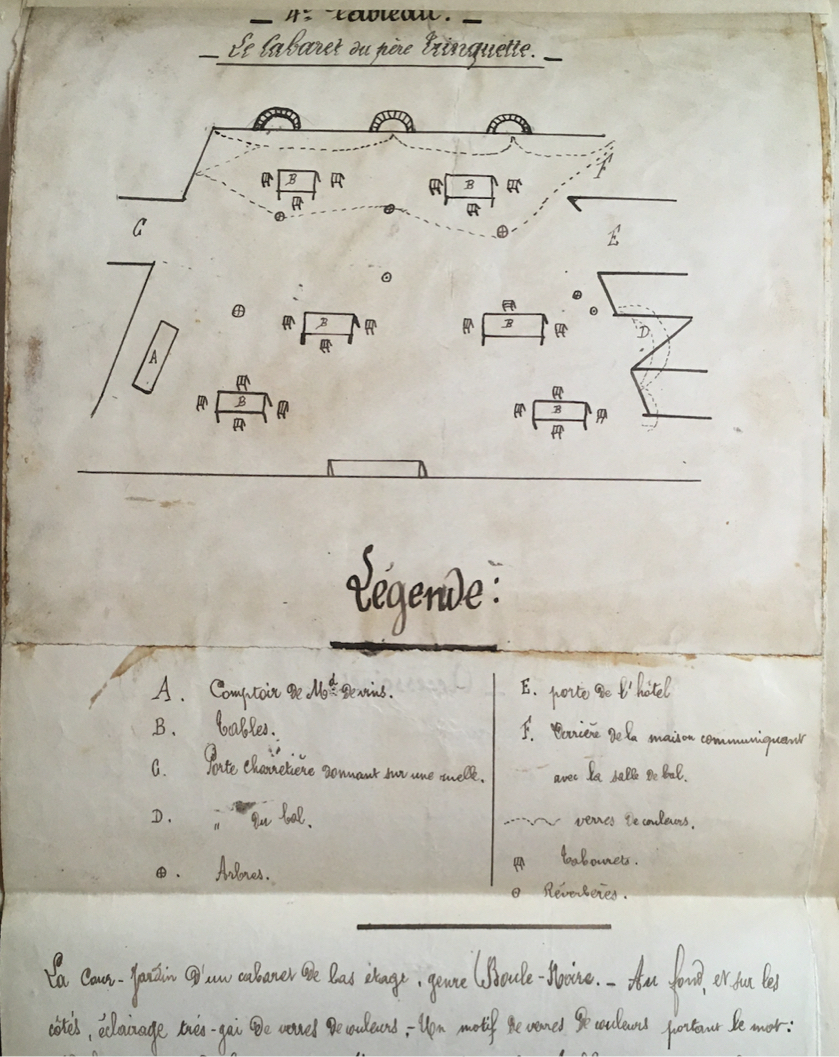

L’année suivante, en 1893, le Mirliton apparaissait de nouveau sur la scène de l’Ambigu, cette fois sous les traits du « Cabaret du père Trinquette », cinquième tableau d’un mélodrame, au titre évocateur, Gigolette d’Edmond Tarbé des Sablons et Pierre Decourcelle. Le drame, inracontable car « excessivement copieux »[41] comme le concluait le critique du Figaro, non sans enthousiasme, fut l’un des plus gros succès théâtraux de son auteur, qui l’adapta dans la foulée en feuilleton, puis en roman à gros tirage. Pierre Decourcelle puisa-t-il son inspiration directement chez Bruant, comme le suggère Victor de Cottens, qui attribuait au chansonnier la « création » du personnage de « La Gigolette » et la vogue du « gigolisme », dans lequel s’inscrivait le drame de Decourcelle ? La réponse à cette question reste en suspens faute d’études sur les œuvres de Pierre Decourcelle, dont les succès et la réussite de la carrière littéraire en son temps n’eurent d’égal que l’oubli quasi-complet dans lequel tomba cet auteur. Le personnage de Bruant et son univers servirent au moins de muse à Decourcelle pour cette Gigolette : le Mirliton avait gagné le statut d’objet dramaturgique et son principal animateur celui d’archétype du cabaretier montmartrois. Les chansons de Bruant étaient alors si populaires que le public ne manquait pas de reprendre en chœur, « en y mettant les paroles, le répertoire de M. Bruant dont l’orchestre joue les principaux airs »[42].

Gigolette à l’Ambigu Comique

Affiche d’Albert Guillaume, 1894

© Gallica / Bibliothèque nationale de France

Aristide Bruant et son cabaret étaient devenus des marques et le chansonnier n’eut de cesse d’en assurer la pérennité : régulièrement le « Cabaret Bruant » revint sur d’autres scènes, souvent avec Bruant lui-même qui se produisait occasionnellement à Paris en vedette, d’aucuns diraient aujourd’hui en guest, car ses apparitions étaient généralement brèves, à l’occasion d’une soirée plutôt que d’une revue donnée en saison. Certains relevés de mise en scène tendent à montrer que Le Mirliton pour théâtres et cafés-concerts n’était évidemment pas transposé tel quel : il ne s’agissait à proprement parler que du décor et de comédiens sur lesquels reposait la charge de faire revivre l’ambiance du cabaret de Bruant, retravaillée pour un usage strictement scénique, sans interaction avec le public. Les grandes salles de théâtre et de café-concert auxquelles était destiné ce spectacle ne permettaient pas de reproduire l’ambiance exacte du cabaret où Bruant devait arpenter la salle en interpellant de vrais clients et en improvisant tout à fait chaque soir. Au centre d’un espace épuré et d’un décor parfaitement symétrique, devait se tenir le personnage du cabaretier au milieu d’une douzaine d’acteurs jouant le rôle de clients, répartis en quatre tablées avec un nombre égal d’hommes et de femmes, le piano étant rejeté dans un coin, au fond de la scène. Le dialogue retranscrivait une partie de la fameuse « engueulade » réglementaire par laquelle Bruant accueillait ses clients à Montmartre, pendant que le reste des acteurs sur scène entonnait en chœur le célèbre refrain « Oh lala ! c’te gueule c’te binette ! » [43].

Relevé de mise en scène pour la scène du Cabaret du Père Trinquette

Gigolette d’Edmond Tarbé des Sablons et Pierre Decourcelle

Création au Théâtre de l’Ambigu le 25 novembre 1893

Fonds de l’Association des Régisseurs de Théâtre, BHVP

Photographie personnelle

Bruant s’imposa de cette façon comme une figure incontournable de la vie artistique parisienne de la Belle Époque, désormais hissé au rang de muse pour nombre d’artistes et de chansonniers. Ceux-ci s’inspirèrent en grande partie de l’univers qu’il avait créé au Mirliton d’une part, avec ce personnage si souvent joué qu’il en devenait pour ainsi dire figure d’une commedia dell’arte du Paris 1900, et de ses œuvres d’autre part. Car la raison d’être du cabaret du Mirliton sur une scène de théâtre était évidemment de faire entendre les succès du chansonnier, et pour ledit chansonnier d’en tirer les subsides afférents. Chaque représentation de ses œuvres donnait lieu, en effet, au versement de droits par la SACEM, ajoutés aux cachets qu’il percevait en tant qu’interprète dans les salles qui l’accueillaient. Face au succès et à la popularité, ni Bruant, ni les salles de théâtre ou de café-concert n’avaient suffisamment de « faux » Bruant à proposer pour répondre à la demande, d’autant que la formule s’usait inévitablement, comme le montre par ailleurs le déclin du Mirliton une fois devenu Cabaret Bruant. C’est pourquoi le genre qu’avait, si ce n’est véritablement créé, du moins popularisé Bruant, s’émancipa du chansonnier pour être repris et adapté aux scènes plus conventionnelles et surtout à un public qui n’aurait pu payer une place pour aller entendre l’authentique vedette qu’était Bruant.

La postérité des scènes de cabaret

La transposition du cabaret de Bruant sur les scènes de théâtre des années 1890 lança, jusqu’à l’apparition du cinéma sonore, la mode des « scènes de cabaret » dans les pièces ayant vocation à accueillir des vedettes de la chanson dans les rôles principaux, en permettant d’y inclure des chansons qui n’avaient pas été écrites originellement pour les pièces en question et de coller aux succès du moment. Tenant compte du succès initial rencontré par le Mirliton, l’écriture de mélodrames nouveau régime évolua pour faire une place singulière aux vedettes et à leurs succès.

Entre théâtre ordinaire et pièce musicale, La Goualeuse, pièce de Gaston Marot et Alévy, se présentait ainsi de prime abord comme l’un de ces « mélodrames [à] la sempiternelle histoire de crime et d’instruction judiciaire – l’instruction obligatoire ! », dont le succès ne se démentait pas depuis le début des années 1890. Comme Gigolette, La Goualeuse se voulait un « grand drame », à l’action « fort touffue »[44] reprenant une structure en cinq actes et sept tableaux, très similaire à la pièce de Pierre Decourcelle – en cinq actes, un prologue et huit tableaux –, et s’annonçait ainsi, sur la forme comme sur le fond, très comparable, avec sa scène de cabaret et son intrigue de voyous. L’histoire entendait flatter le goût de l’époque pour les enfants abandonnés et les assassins se reconnaissant, pères, mères, fils et filles, dans d’émouvantes retrouvailles, à l’issue de multiples épisodes à rebondissements plus palpitants et pittoresques les uns que les autres.

La pièce avait cependant une singularité que les autres pièces écrites sur ce modèle n’avaient pas : elle avait été écrite presque uniquement pour mettre en scène sa vedette, la chanteuse Eugénie Buffet. Pendant féminin d’Aristide Bruant, dont elle s’était approprié une partie du répertoire avec sa bénédiction[45], Eugénie Buffet avait poursuivi sur la lancée du succès rencontré à la Cigale dans son personnage de « pierreuse » ou prostituée des barrières, mis au point sur scène depuis 1892[46]. À partir de 1895, Eugénie Buffet avait acquis une popularité supplémentaire en s’immergeant totalement dans ce personnage, au cours d’une « tournée des rues » initiée par le journaliste Georges Daniel, qui lui avait proposé de participer à un reportage sur les musiciens de rue, de moins en moins visibles dans l’espace parisien[47]. Eugénie Buffet y rencontra un succès notable en entonnant notamment sa célèbre Sérénade du Pavé, fausse chanson de rue de Jean Varney créée par Fragson, puis popularisée par la chanteuse sur scène et dans ses tournées des rues, où sa prestation « réaliste » fut saluée. Les auteurs de La Goualeuse comptaient vraisemblablement en tirer bénéfice eux aussi. Il est probable (mais non avéré) que le rôle ait été écrit pour elle, si l’on considère les quelques scènes purement épisodiques et de placage où figure le personnage de la Goualeuse, que jouait Eugénie Buffet. Celle-ci intervient notamment dans une scène où les rôdeurs de nuit attendent sous l’arche d’un pont qu’un des leurs revienne. Pour tromper l’heure qui paraît longue, la Goualeuse propose de chanter :

– Si je vous chantais quelque chose ? dit la Goualeuse.

– Vas-y de ta chanson, lui répondent les copains.

Et elle leur chante « À Saint-Ouen » ; puis, quand « Saint-Ouen » est finie, ils en demandent une autre. C’est un intermède. Il a semblé faire grand plaisir au public de l’endroit. Mlle Buffet, qui est comme actrice d’une rare inexpérience, donne, sans grand art, beaucoup d’accent à ces refrains populaires et macabres. Son succès a été très vif[48].

La pièce montée aux Bouffes du Nord entre janvier et avril 1898 semble avoir trouvé son public. Témoin de ce succès, dès la fin des représentations aux Bouffes du Nord, la salle de l’Eldorado monta en mai 1898 La Petite Goualeuse, l’une de ces revues parodiques dont elle avait le secret, succédant immédiatement à l’un de ses plus grands succès, Cyraunez de Blairgerac, qui détournait la pièce d’Edmond Rostand donnée l’année précédente. Dès l’automne, La Goualeuse fut reprise, toujours avec Eugénie Buffet dans plusieurs théâtres de quartier ou de banlieue, au Théâtre de Belleville, au Théâtre des Batignolles, puis à celui des Ternes à l’hiver 1898-1899, avant d’être tournée dans les grandes villes de province.

Dans chacune de ces pièces, devenues des classiques du théâtre musical réaliste, la vedette était invitée à placer son tour de chant, comme le livret et la mise en scène le prévoyaient dès l’origine. Cette forme perdura jusque dans l’entre-deux-guerres sans que l’on ne puisse génériquement parler d’opérette ou de comédie musicale à propos de ces pièces, quand bien même Oscar Dufrenne les rebaptisa-t-il « opérettes réalistes » au sortir de la Première Guerre mondiale[49]. Dans les années 1920, Damia reprit ainsi les rôles et les succès qui avaient fait la réputation de ses devancières, dans Ma Gosse et Gigolette, autres succès théâtraux de la Belle Époque, où son talent de comédienne et de chanteuse furent relevés :

elle a de la spontanéité et de la verve ; elle a eu de la gaminerie et de l’émotion dans une scène de reconnaissance ; mais c’est surtout dans ses chansons qu’elle a avéré son talent ; quand elle a dit la « Chanson des Blés d’Or », où Félicia Mallet avait trouvé des accents « peuple » ; quand elle a dit la « Chanson du Fou », elle a obtenu l’effet réaliste qu’on attendait d’elle[50].

Comme on le voit dans cette critique, les succès choisis dans la pièce sont à la fois des chansons populaires que d’autres, Félicia Mallet notamment, avaient contribué à faire connaître de longue date et des succès plus récents, propres à la vedette distribuée. À mesure que la réputation de celle-ci s’affirmait, une place plus grande était faite à son propre répertoire : Damia finit ainsi par être annoncée dans La Goualeuse pour paraître au troisième acte en chantant « ses dernières créations »[51], c’est-à-dire non plus comme actrice à part entière de la pièce, le rôle de La Goualeuse étant tenu par une autre actrice, mais comme partie prenante de l’une de ces scènes de rue ou de cabaret habituelles dans ce genre de pièce.

« La Chanson des Blés d’Or »

Photographie de scène de Paul Boyer

Gigolette, sans date

Fonds de l’Association des Régisseurs de Théâtre, BHVP

Photographie personnelle

***

On sait depuis longtemps que la chanson et la musique ont une place qui leur est faite presque naturellement au théâtre : au XIXe siècle, les vaudevilles et mélodrames contiennent des parties chantées expressément écrites pour accompagner l’intrigue. Le plus souvent, les airs issus de ces pièces finissaient par sortir des théâtres pour constituer ultérieurement des succès populaires à part entière, en s’autonomisant de l’œuvre longue et de l’intrigue dans laquelle ils prenaient place. La standardisation de ce procédé « naturel » se mit en place en un peu moins d’un siècle jusqu’à d’ultimes perfectionnements dans le courant de l’entre-deux-guerres, aboutissant à penser, au moment de l’écriture de pièces longues, la possibilité d’extraire chaque numéro chanté pour un faire un succès isolé potentiel. En 1925, le critique musical Émile Vuillermoz évoque ainsi les « opérettes de type Salabert », celles de Maurice Yvain ou Albert Willemetz, comme le fruit d’un procédé de production musicale industriel dans lequel le couplet d’opérette « est une cellule animée d’une vie propre, qui ne participe pas à l’action »[52].

À la fin du XIXe siècle, un renversement semble s’opérer sous l’effet de l’évolution propre des structures de production de la chanson, devenue spectacle à part entière depuis le Second Empire. Le fait que des pièces de théâtre intègrent désormais des succès qui leur pré-existent et n’ont pas été écrits pour la pièce indique une évolution et une réévaluation de la valeur et de la place de la chanson dans le monde du spectacle. Si la pièce de théâtre peut permettre de prolonger et renouveler un succès, celui-ci n’a plus véritablement besoin du théâtre pour exister comme c’était le cas au temps du vaudeville et du mélodrame.

Notes

[1] Gustave Fréjaville, Au music-hall, Paris, Aux éditions du monde nouveau, 1922, p. 17. Voir également Jacques Chayronnaud, « Le Genre artistique comme théorisation. Le Grand Récit du music-hall », dans Emmanuel Pedler et Jacques Cheyronnaud(dir.), Théories ordinaires. Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2013, p. 171-190.

[2] Mistinguett, Toute ma vie, vol.1, Paris, Julliard, 1951, p. 105.

[3] « J’écris “music-hall”, parce que, pour me faire entendre, je suis bien obligé de m’exprimer en français moderne. Mais, si quelques lecteurs d’esprit léger pouvaient croire, d’après la physionomie de ce mot, qu’il s’agit d’une institution purement anglaise, ce serait une singulière illusion. Le music-hall parisien, en dépit du nom britannique dont il s’est affublé, il y a vingt-cinq ans, dans une crise de snobisme, vient en droite ligne du modeste “café chantant” du Second Empire. Le café chantant est devenu très vite “café concert”. Puis il s’est annexé, chemin faisant, divers éléments de spectacle empruntés au cirque, aux exhibitions foraines, aux petits théâtres, à la pantomime, à la féérie, et même au ballet d’opéra. Cette évolution remarquable a été extrêmement rapide. » (Gustave Fréjaville, Au music-hall, op. cit., p. 7).

[4] On peut entendre À la Bastille, chanté par Artistide Bruant, sur YouTube.

[5] On peut entendre À Saint-Lazare, chanté par Artistide Bruant, sur le site Phonobase.

[6] On peut entendre La Chanson des blés d’or, chantée par André Maréchal, sur le site Phonobase.

[7] On peut entendre Sérénade du pavé, chantée par Eugénie Buffet, sur le site Phonobase.

[8] Judith le Blanc, Avatars d’opéras. Parodies et circulations des airs chantés sur les scènes parisiennes (1672-1745), Paris, Garnier, 2014. Voir l’entretien qu’elle mène dans ce chantier sur la réactivation contemporaine de ces pratiques : Léo Cohen-Paperman, Marco Horvat et Clémence Monnier, « Tubes, goguettes et vaudevilles. Conversation autour de la recréation de L’Île des Amazones (1718-2025) », entretien réalisé par Judith le Blanc, thaêtre [en ligne], Chantier #9 : Tubes en scène ! L’irruption du tube sur les scènes théâtrales contemporaines (coord. Agnès Curel, Corinne François-Denève et Floriane Toussaint), mis en ligne le 15 janvier 2025.

[9] Sophie-Anne Leterrier, Béranger. Des Chansons pour un peuple citoyen, Rennes, PUR, 2013.

[10] Le colloque « Chanter sur l’air de… (Moyen Âge-XXIe siècle) » a abordé ces différentes questions en 2022 : voir sa présentation sur le site du CERILAC.

[11] Marie Goupil-Lucas-Fontaine, Histoire sociale et imaginaires de la chanson réaliste, thèse sous la direction de Dominique Kalifa, Bertrand Tillier et Sylvain Venayre, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2022, en particulier le chap. IV sur la question de la professionnalisation des métiers de la chanson, et le chap. III sur les liens entre théâtre et chanson réalistes et pour le détail des références dans la suite de l’article.

[12] Émile Zola, « Le naturalisme au théâtre », dans Le Roman expérimental, Paris, Charpentier, 1881, p. 110. Voir également l’édition récente de ses œuvres : Émile Zola, Le Naturalisme au théâtre. Les théories et les exemples. Œuvres complètes, édition établie par Marianne Bouchardon, Paris, Garnier, 2020.

[13] Jean-Pierre Sarrazac et Philippe Marcerou (dir.), Antoine, l’invention de la mise en scène : anthologie des textes d’André Antoine, Arles, Actes Sud, 1999.

[14] Odile Krakovitch, La Censure théâtrale (1835-1849). Édition des procès-verbaux, Paris, Garnier, 2016.

[15] Philippe Baron, « Les Goncourt et le théâtre », Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, numéro thématique « Hommage à Edmond de Goncourt pour le centième anniversaire de sa mort », n° 4, 1995.

[16] Sylvain Nicolle, La Tribune et la Scène. Les débats parlementaires sur le théâtre en France au XIXe siècle (1789-1914), thèse de doctorat en histoire, histoire de l’art et archéologie sous la direction de Jean-Claude Yon, Université Paris-Saclay-Versailles-Saint-Quentin, 2015, p. 70-92.

[17] On peut entendre À Biribi, chantée par Aristide Bruant, sur le site Phonobase.

[18] Marie Goupil-Lucas-Fontaine, Histoire sociale et imaginaires de la chanson réaliste, op. cit.

[19] Voir : Odile Krakovitch, « Avant le Grand Guignol : la cruauté sur le Boulevard du Crime », Europe, n° 835-836, nov-déc. 1998, p. 123-137 ; dossier « Boulevard du crime : le temps des spectacles oculaires » (coord. Olivier Bara), Orages, n°4, mars 2005 ; Francis Démier, « Les quartiers du théâtre dans le Paris du XIXe siècle », Villes en parallèle. Documents, n° 3, oct. 2004, p. 94-113.

[20] Geneviève De Viveiros, « ‘‘Choses vues’’ : la mise en scène des adaptations théâtrales des romans de Zola au XIXe siècle d’après les fonds de l’ART », dans Jean-Marc Larrue et Giusy Pisano (dir.), Les Archives de la mise en scène. Hypermédialités du théâtre, Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, 2014, p. 219-232.

[21] Marie Goupil-Lucas-Fontaine, Histoire sociale et imaginaires de la chanson réaliste, op. cit.

[22] Le Courrier du soir, 15 mai 1891, p. 2.

[23] Journal des débats politiques et littéraires, 17 mai 1891, p. 4.

[24] « Avant la “Première” », Le Clairon, 16 janvier 1892, p. 2.

[25] Voir Carole Halimi, « L’artifice du ‘‘tableau’’ au théâtre : du texte à la photographie », dans Jean-Marc Larrue et Giusy Pisano (dir.), Les Archives de la mise en scène. Hypermédialités du théâtre, op. cit., p. 129-146.

[26] Le Gaulois, 1er janvier 1892, p. 1.

[27] On peut entendre Dans la rue, chanté par Aristide Bruant, sur YouTube.

[28] On peut entendre Cinq minutes chez Bruant, chanté par Aristide Bruant, sur le site Phonobase.

[29] Ces refrains faussement improvisés ont été compilés et transcris dans Cinq minutes chez Bruant, Répertoire Aristide Bruant, Paris, Editions Salabert, EAS 7606, s. d., qui reprenait la trame d’un moment parlé et chanté par Bruant avec la foule présente.

[30] L’Univers illustré, 30 janvier 1892, p. 2.

[31] Vert-vert, 1er février 1892.

[32] L’Événement, 16 janvier 1892, p. 3.

[33] Alfred Delilia, « Le Boucher de Montmartre », Paris, 17 janvier 1892.

[34] La Patrie, 21 janvier 1892 .

[35] Fernand Bourgeat, Vert-vert, 17 janvier 1892.

[36] Victor Bayle, « Quinzaine théâtrale », Le Cri-Cri, 1er février 1892.

[37] Grandval, La Gazette, 17 janvier 1892.

[38] Adrien Bernheim, « Critique dramatique », La Nation, 18 janvier 1892.

[39] Arthur Bloche, « Les Joyeuses commères de Paris », Le Gaulois, 19 avril 1892.

[40] La Cocarde, 16 mai 1891.

[41] Henry Fouquier, « Les Théâtres », Le Figaro, 26 novembre 1893.

[42] Léon Bernard-Derosne, Gil Blas, 27 novembre 1893.

[43] Voir Aristide Bruant, « Le Cabaret Bruant, tableau populaire en un acte représenté pour la 1ère fois au Concert de l’Époque le 20 décembre 1903 », Répertoire de la Société lyrique, s.l.n.d. [1903], 1 cahier d’écolier manuscrit (17,5 x 22,5 cm) de 10 ff. (écrites recto-verso) formant le conducteur de la pièce Le Cabaret de Bruant, dans Marie Goupil-Lucas-Fontaine, Histoire sociale et imaginaires…, op. cit., p. 241.

[44] « Courrier des théâtre », Le Petit Moniteur universel, 25 février 1898.

[45] Eugénie Buffet, Ma vie, mes amours, mes aventures. Confidences recueillies par Maurice Hamel, Paris, Eugène Figuière, 1930, p. 56.

[46] Ibid.

[47] Paul Gavault, « Dans les cours », Le Voltaire, 25 juin 1895 et Georges Daniel, « Chanteurs ambulants », Le Journal, 3 juillet 1895.

[48] Francisque Sarcey, Le Temps, 28 février 1898.

[49] Marie Goupil-Lucas-Fontaine, Histoire sociale et imaginaires de la chanson réaliste, op. cit.

[50] Louis Schneider, Le Gaulois, 22 septembre 1924.

[51] Programme 16 août 1929, Recueil factice La Goualeuse, RF 45069.

[52] Émile Vuillermoz, « Les générales – Chabichou, Vêtir ceux qui sont nus, Pouche, Pas sur la Bouche », Candide, 26 février 1925.

L’autrice

Agrégée d’histoire et docteure de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Marie Goupil-Lucas-Fontaine est spécialiste d’histoire de la chanson française et des cultures populaires aux XIXe et XXe siècles. Elle est actuellement enseignante-chercheuse contractuelle à l’Université du Mans. Elle est également chercheuse associée au Centre d’Histoire du XIXe siècle, ainsi qu’à l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), où elle poursuit ses travaux sur la patrimonialisation de la mémoire chansonnière au XIXe et au XXe siècles.

Pour citer ce document

Marie Goupil-Lucas-Fontaine, « Arts scéniques et vieux succès. Quand le théâtre accueillait la chanson ‘‘moderne’’ », thaêtre [en ligne], Chantier #9 : Tubes en scène ! L’irruption du tube sur les scènes théâtrales contemporaines (coord. Agnès Curel, Corinne François-Denève et Floriane Toussaint), mis en ligne le 15 janvier 2025.

URL : https://www.thaetre.com/2025/01/15/arts-sceniques-et-vieux-succes/

À télécharger

Arts scéniques et vieux succès