Adishatz/Adieu de Jonathan Capdevielle – bande-annonce

Création en 2009 au CCN de Montpellier

Les tubes musicaux seraient de ceux qui ne vieillissent pas, de ces chansons à la fois intemporelles et atemporelles – à moins qu’ils ne soient, au contraire, si fidèles à leur époque, qu’ils en apportent avec eux la saveur, voire la teneur. « Vers d’oreille »[1] au pouvoir nostalgisant, inégalables mais interchangeables, ces chansons à succès sont d’irrésistibles indésirables, sortes de maladies endémiques enracinées dans leur temps, capables de convoquer en quelques notes seulement leur temporalité d’origine, le passé, ou bien de réactiver le souvenir, dans le cas de tubes contemporains.

Dans le théâtre de Jonathan Capdevielle, c’est précisément cette triple ambivalence – à savoir : unique/interchangeable, démodé/indémodable, irrésistible/insupportable – qui permet au tube d’être repris, déformé, réactualisé – lui assurant ainsi sa survie, à l’instar des souvenirs rejoués sur scène. Il s’agit en effet, en convoquant des « grands noms » et les « grandes voix » de la chanson française et internationale – mais aussi des artistes à la carrière plus éphémère, dont on ne retiendra qu’un seul hit, classé durant des semaines au « Top 50 » – non seulement de poser le décor musical des années qui ont vu grandir Jonathan Capdevielle[2], mais surtout de mettre au jour une véritable spectralité du souvenir, indissociable de celle de la chanson.

S’il est difficile de classer l’œuvre de cet artiste dans la catégorie du « théâtre musical »[3], ses mises en scène comme ses performances d’acteur se fondent sur un travail attentif au son et à la décorrélation corps/voix[4]. En cela, certains passages de ses pièces flirtent parfois avec le théâtre radiophonique[5]. Par ailleurs, le modèle compositionnel de Jonathan Capdevielle semble être, sinon celui de la musique, celui de la mémoire : désorganisé, reposant sur le principe ludique de l’association d’idées et la superposition de plusieurs lignes temporelles.

Lorsque Jonathan Capdevielle, metteur en scène, acteur, comédien, marionnettiste et ventriloque, choisit de mettre en scène des tubes – voire de se mettre en scène dans ces tubes –, il le fait par tissage, découpage, remodelage, remontage. Les tubes de son enfance s’invitent aussi bien dans ses autofictions théâtrales que dans ses spectacles inspirés d’œuvres littéraires, entraînant un frottement entre culture populaire et culture savante[6]. Usant de la grande plasticité de sa voix, il laisse tout de même entrevoir les coutures et les sutures opérées entre les différents univers. Cette mise à nu de la jointure, qui prend des formes très variables d’un spectacle à l’autre, permet au tube de faire irruption dans la trame du récit. La chronologie de la fiction s’en trouve perturbée, parce que l’apparition du tube provoque un effet d’anachronisme, ou bien parce qu’elle entraîne une ellipse ou une pause dans la narration, ou encore parce qu’elle joue avec le pouvoir nostalgisant du tube.

Nous nous intéresserons ici au surgissement de tubes dans trois spectacles mis en scène par Jonathan Capdevielle : deux volets autofictionnels (Adishatz/Adieu[7] et Saga[8]) et une création issue d’une œuvre littéraire (À nous deux maintenant[9]). Ce corpus, mêlant spectacles autobiographiques et spectacle non-autobiographique, nous permettra d’observer les différentes modalités d’irruption des tubes dans ces deux contextes – mise en fiction de soi et mise en fiction d’autrui. À travers une analyse dramaturgique et esthétique de ces œuvres, nous tenterons de comprendre comment, en convoquant ces morceaux mythiques, l’artiste déforme une temporalité sagittale pour adopter la cadence des souvenirs, plus équivoque. Nous distinguerons trois modalités d’apparition des tubes chez Jonathan Capdevielle, à savoir l’imitation, le fragment, et la reprise, sans qu’elles soient tout à fait imperméables les unes aux autres.

Imitation – Like A Prayer

Madonna, « Like A Prayer » – extrait

Album Like A Prayer, 1989

Adishatz/Adieu n’est ni un pur récit autobiographique, ni un véritable tour de chant[10] ; il s’agit plutôt d’un hommage chansonnier et chorégraphique aux figures de son adolescence, au sein duquel les stars de la musique pop côtoient des personnages de son entourage. Le spectacle est un seul-en-scène, porté par Jonathan Capdevielle, et se compose de deux parties, radicalement différentes en termes de mise en scène, de jeu et de relation avec le public. Dans la première partie, le comédien met ses compétences d’imitateur au service de réminiscences musicales déformées, voire dérangées. Enchaînant les tubes de Madonna, micro en main mais sans accompagnement musical, affublé d’un sweat-shirt à capuche gris, il adopte le timbre de voix et les inflexions de la chanteuse pop. Son medley imitatif comprend une quinzaine de titres de la star américaine, dont « Holiday » (1983), « Papa Don’t Preach » (1986), « Justify My Love » (1990), « Lucky Star » (1983), « Music » (2000) ou encore « Like A Prayer » (1989). Petit à petit, il ajoute à sa playlist d’autres chansons : « Womanizer » (2008) et « Gimme More » (2007) de Britney Spears, et même « Music For A While » (1692) de Henry Purcell. L’irruption baroque de ce tube du XVIIe siècle constitue un écart esthético-musical – les notes étirées et le rythme lent rompent avec la cadence et la mélodie pops. Par ailleurs, les paroles de « Music For A While » apportent un commentaire méta-théâtral, voire méta-musical : « Music for a while / Shall all your cares beguile » (« La musique, pour un moment, trompera tous vos tourments »). S’il s’agit d’expérimenter ou de comprendre « ce que la musique ‘‘fait’’ au théâtre »[11], Jonathan Capdevielle semble ici tenter de saisir ce que la musique lui fait ou ce qu’elle lui a fait. Sa gestuelle est sobre, presque hésitante, comme celle d’un adulte cherchant à retrouver une fragilité adolescente, à rejouer l’adolescence pour mieux lui dire « adieu ». À cet égard, il est à noter que le spectacle, première création de Jonathan Capdevielle en tant que metteur en scène, a tourné durant une décennie, de 2009 à 2019, s’éloignant donc inexorablement du contexte d’apparition des tubes. Ces adieux prolongés, comme d’incessants revenants, ont donc vu le public changer et le comédien passer de la trentaine à la quarantaine.

Ainsi ces vingt premières minutes, entrecoupées de silences tantôt embarrassés, tantôt pleins du désir de chanter, ont des allures de juke-box détraqué, qui laisse surgir une chanson paillarde entre deux vers de « La Isla Bonita » (1986) de Madonna :

Last night I dreamt of San Pedro

La la la la la

Spanish lullaby

Lèche-moi lèche-moi la boîte à caca la boîte à caca

La la la la la

Spanish Lullaby

Enculé salope choune de pédé enculé salope choune de pédé[12]

Adishatz/Adieu de Jonathan Capdevielle – extrait audio

Création en 2009 au CCN de Montpellier

Du tube naît alors le vulgaire, l’odieux, voire le trash. Souvent considérée comme une prouesse vocale[13], l’imitation chantée n’a pas pour objectif de « faire croire » que le·a vrai·e chanteur·se est là en chair et en os, mais plutôt d’en donner l’illusion tout en montrant qu’il y a illusion – à l’instar du tour de magie, face auquel le public sait qu’il y a un « truc » sans que celui-ci lui soit révélé. L’imitation que propose Jonathan Capdevielle des voix de Madonna et de Britney Spears constitue une performance à la fois réussie et volontairement imparfaite. Le tube, dégradé par l’aspect fragmentaire et accumulatif, mais surtout par l’effraction de chansons paillardes et l’abandon soudain du timbre de voix de la chanteuse sur certaines notes, est livré non sans dommages.

Par ailleurs, le fait que le comédien soit statique et qu’il ne reproduise pas la gestuelle des chanteuses qu’il imite produit une impression de voix sans corps ou de tube désincarné, voire de voix-fantôme. Débarrassé de ses atours joyeux, légers et dansants, le tube réduit à la voix nue livre un discours, sinon plus sombre et inquiétant, en tout cas plus intime et plus profond sur ses questionnements adolescents quant à la sexualité, la religion, l’amour. En modifiant sa voix pour adopter celle d’une autre, le comédien déplace le tube vers lui. L’autofiction se situe là, quelque part dans les thèmes abordés par Madonna et Britney Spears, sans qu’il s’agisse d’un véritable récit autobiographique.

Jonathan Capdevielle n’imite pas uniquement des chanteuses pops états-uniennes, mais également des chanteur·ses francophones comme Céline Dion et Daniel Balavoine dans Saga, ou encore Francis Cabrel dans Adishatz/Adieu. En effet, le tube « La Corrida » (1994) apparaît en totalité dans la première partie du spectacle, imité par Jonathan Capdevielle qui reprend notamment l’accent très caractéristique du chanteur mais aussi quelques lignes instrumentales du morceau – toujours à la voix. Cette imitation du leitmotiv musical donne un aspect comique à ce tube qui, rappelons-le, dénonce la pratique de la corrida en adoptant le point de vue du taureau lors de sa mise à mort. Comme pour ses contrefaçons « madonnesques », Jonathan Capdevielle reprend les intonations de l’imité sans fioritures gestuelles. Cependant, la chanson apparaît ici en entier et est légèrement pastichée sur l’un de ses vers :

Ils ont refermé derrière moi

Ils ont eu peur que je recule

Je vais bien finir par l’avoir

Cette danseuse que j’encule / ridicule

Lorsque le comédien interprète ce vers, il commence avec la voix de Francis Cabrel et exécute la deuxième partie du vers (« que j’encule ») en parlant. La modification des paroles, qui joue avec la menace grivoise de la rime en « -cule », rappelle le contenu des tubes paillards qui s’invitent dans ce juke-box dérangé. Cette superposition ludique fait peut-être écho à une ambivalence présente à l’intérieur même du texte de la chanson : la corrida est une fête pour les humains, une agonie pour l’animal. À l’instar de cet antagonisme, l’imitation de Jonathan Capdevielle soulève cet aspect sinistre des fêtes qui peuplent sa mémoire.

C’est d’ailleurs ce que la deuxième partie d’Adishatz/Adieu propose : un medley de souvenirs familiaux au sein desquels il imite chaque personnage, puis une soirée en discothèque qui bascule dans la violence et l’ivresse. La transition vers cette deuxième partie s’opère via une scène de travestissement à vue – perruque blonde, mini-jupe et talons hauts – durant laquelle il rejoue un appel téléphonique entre lui et son père, puis une conversation entre lui et sa sœur mourante. Le décor sonore de la boîte de nuit est ensuite installé par la voix du comédien – animateur qui annonce les fêtes à venir, discussions alcoolisées, pleurs de fin de soirée – pendant qu’il danse à la manière des stars de la pop dans les clips de l’époque : marche lascive à quatre pattes, déhanchés suggestifs, postures équivoques. Ces scènes se déroulent sur fond de musiques festives diffusées par les enceintes du plateau – « Conga » (1985) de Miami Sound Machine, « Freed From Desire » (1996) de Gala dans leurs versions studio[14] ou encore « Poker Face » (2008) de Lady Gaga qu’il interprète sur la musique enregistrée. Il y a là une double imitation, exécutée en même temps et qui prend appui sur la dissociation corps/voix : imitation corporelle des stars, imitation vocale de ses proches. Ce dédoublement n’est pas sans rappeler la pratique de la ventriloquie ou celle de la marionnette, toutes deux familières pour l’acteur. Comme dans la première partie du spectacle, dans laquelle Jonathan Capdevielle réunit à lui seul la posture de l’adulte et les réminiscences adolescentes, il s’agit ici de faire coexister le fantasme et le réel, tout en mettant au jour la faille qui les unit ou les désunit.

Dans Saga, deuxième volet autobiographique, Jonathan Capdevielle revient sur des souvenirs plus anciens, accompagné cette fois-ci de plusieurs comédien·nes qui incarnent des figures de son enfance. La pièce s’ouvre sur l’écran d’un Amstrad[15] projeté en fond de scène ; quelqu’un est en train d’écrire – nous comprenons par la suite qu’il s’agit de Jonathan Capdevielle enfant, alias « Jojo ». Le texte qui s’affiche, dicté par la voix de « Jojo », décrit l’environnement dans lequel il a passé une partie de son enfance : « La boulangerie, ou “coustet du moulin”, était située à Ger, petit village à l’écart de la RN117, entre Tarbes et Pau. »[16] Durant cette scène d’exposition surgit une imitation de Daniel Balavoine, a cappella et sans que Jonathan Capdevielle soit visible. Il chante le refrain de « Vivre ou survivre » (1982), interrompant la présentation d’une figure de son enfance, dont on apprend ensuite qu’elle était une survivante des camps de concentration nazis. Ainsi nous pouvons lire à l’écran :

Petra était une femme forte qui aidait son fils en tant que vendeuse et rendait la monnaie de manière douteuse aux clients.

MUSIQUE : DANIEL BALAVOINE (?)

Petra était une survivante de Dachau[17].

Saga de Jonathan Capdevielle – extrait audio

Création en 2015 au Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées

La voix de Jonathan Capdevielle, vieillie, prend alors le relais, sans que le texte s’affiche : « Comme son fils d’ailleurs. » Le jeu entre les différentes voix, le contraste entre ce qui est vu et ce qui est entendu, l’enchâssement des récits, ainsi que le va-et-vient entre les différentes modalités de discours – texte écrit, voix, chant – qui s’alignent et se désalignent, contribuent à la création d’un récit en pointillés. Au sein de ce désordre narratif, le jeu d’écho – « survivre » / « survivante » – permet l’intégration du tube au récit et du récit au tube, tout en maintenant une dissonance tragique-comique. C’est ce que font par ailleurs de nombreux fragments de tube disséminés dans les spectacles du metteur en scène, comme autant de parasites brouillant le signal.

Fragment – Piece of Me

Britney Spears, « Piece of Me » – extrait

Album Blackout, 2007

Narration discontinue, esthétique fragmentaire, incrustation et décomposition : ainsi avance le drame chez Jonathan Capdevielle. L’unité est cependant maintenue, notamment par la récurrence du tube et l’utilisation de leitmotivs pyrénéens. En effet, un imaginaire lié aux Hautes-Pyrénées – ours, montagnes, chants basques, bourgs isolés, rugby et bigourdane – se glisse dans les trois spectacles auxquels nous nous intéressons ici. Cette « mémoire pyrénéenne »[18] constitue le matériau principal de ses fables, qu’il déforme selon un double principe : en adoptant le point de vue de l’enfant qu’il était et en composant à la manière de la mémoire, c’est-à-dire de façon désorganisée. Cette dramaturgie du désordre est notamment créée par l’empilement et la superposition. Dans Adishatz/Adieu, par exemple, c’est l’accumulation de fragments « tubulaires »[19] qui permet la composition ou la décomposition de l’autofiction.

Si la composition d’Adishatz/Adieu relève davantage de la partition – musicale et chorégraphique –, celle de Saga semble, a priori, plus narrative. D’une part, un contexte géographique et temporel nous est donné dès les premières minutes via le texte qui défile sur l’écran. D’autre part, les personnages sont incarnés : Sylvie Capdevielle, la sœur de Jonathan Capdevielle, est jouée par Marika Dreistadt, Alain Marcassus, le compagnon de Sylvie, par Franck Saurel, et Jojo par Jonathan Capdevielle. Ce dernier ainsi qu’un quatrième comédien, Jonathan Drillet, incarnent de surcroît d’autres figures (policiers, guide, amis du couple, etc.) soit en voix off, soit sur scène. Rompant avec le solo autofictionnel, le metteur en scène propose ici une saga familiale sous forme de fresque polyphonique. Malgré une contextualisation plus explicite que dans Adishatz/Adieu, la poétique du fragment reste présente dans Saga. Mais les fragments tubulaires apparaissent ici de façon intradiégétique et plutôt dans leur version studio. Lorsque Sylvie Capdevielle cherche une musique pour une chorégraphie, nous entendons plusieurs débuts de chansons, « zappés » comme sur une compilation des années quatre-vingt-dix : « What Is Love » (1993) de Haddaway, « Freed From Desire » de Gala, ou encore « Think About The Way » (1994) de Ice MC. Par ailleurs, de nombreuses allusions à des chanteur·ses apparaissent au sein du texte du spectacle. Ainsi, Kim Wilde surgit dans la liste des souvenirs de Jojo qui s’affiche sur l’écran de l’Amstrad au début de la pièce.

La maison de maître était grande, vieille, construite en pierres, avec au centre l’immense entrée de la grange qui lui dessinait comme un trou, une gueule, où s’engouffraient :

Une camionnette Toyota qui servait aux tournées dans les villages alentour : Pontacq, Clarac, Bénac, Séméac, Arcizac, Bernac dessus ou dessous, et à la livraison du pain pour les boulangeries tarbaises.

La mercedes 280SE verte métallisée pour braquer les supermarchés mammouth et mousquetaire, écouter KIM WILDE et frimer sur la route en direction d’hendaye plage.

Un fournil

Des panières à pain […][20]

À l’instar de l’imposante montagne pourvue de pattes d’ours présente durant tout le spectacle et qui occupe l’espace central du plateau, attirant et repoussant les personnages, l’entrée de la grange semble dévorer ou régurgiter les souvenirs. Cet inventaire « à la Prévert » aux saveurs douces-amères fait écho à la structure dramaturgique de Saga : désordonnée, parcellaire, illogique et discontinue. Ainsi mise en pièce(s), la mémoire se reconfigure au rythme de la « bande-son de [sa] vie »[21]. Les tubes hantent le drame plus qu’ils n’en surgissent, vestiges vivaces ou fantômes intemporels.

L’une des stratégies mises en place par le metteur en scène pour faire exister l’espace sonore consiste à plonger la scène dans l’obscurité par intermittence, de manière partielle ou totale, et ce, dans chacun des trois spectacles auxquels nous nous intéressons ici. Privé·e de la vue, le·a spectateur·rice est davantage attiré·e par les phénomènes sonores. Ce jeu de cache-cache entre pénombre et clarté renforce l’impression de fragmentation narrativo-mémorielle, voire de délitement. Par ailleurs, il arrive que les comédien·nes rejouent un épisode de l’enfance de Jonathan Capdevielle tout en effectuant des actions a priori sans rapport avec le sujet de la conversation – il·elles se déshabillent ou grimpent la montagne, par exemple. L’utilisation de l’obscurité pour renforcer l’écoute ainsi que la dissociation corps-voix concourent à l’émergence de « présences-fantômes »[22]. Ce phénomène est particulièrement important dans À nous deux maintenant, spectacle créé d’après un roman de Georges Bernanos, Un Crime[23], qui retrace une enquête policière peuplée de personnages loufoques, dans un village reculé des Alpes. Comme dans Saga, les comédien·nes évoluent sur et autour d’une pièce de scénographie colossale, une gigantesque souche d’arbre aux racines envahissantes et tentaculaires, à l’image de la dramaturgie du spectacle. Nadia Lauro, scénographe et plasticienne, est à l’origine de ces deux scénographies imposantes : « The Beast » pour Saga et « The Stump » pour À nous deux maintenant. Si l’intrigue semble se resserrer autour du curé de Mégère, personnage androgyne et ambigu, la mise en scène démultiplie les espaces-temps, les niveaux de lecture et les pistes à suivre, au point de briser la linéarité de la fable.

À nous deux maintenant de Jonathan Capdevielle

Création en 2017 au théâtre Le Quai

© Pierre Grosbois

Au sein de cet écrin inquiétant, surgit d’abord Georges Bernanos lui-même, ou plutôt sa voix, portée par un comédien tapi dans l’ombre. Ces extraits autobiographiques, piochés par Jonathan Capdevielle dans les écrits de l’auteur – essais, mémoires, journaux, lettres – sont mêlés à la matière romanesque, l’interrompant ou dialoguant avec elle comme autant de fragments métathéâtraux. Par ailleurs, tout au long du spectacle, le musicien[24] qui crée les nappes musicales et les effets sonores du spectacle joue en direct et à vue, en fond de scène sur un synthétiseur : si les ambiances sonores renforcent l’illusion théâtrale, sa présence sur le plateau la met à mal. L’esthétique de la pièce est donc tournée vers l’éclatement et la rupture, voire vers une fragmentation que le surgissement des tubes accentue. Au vu du contexte historique et social du roman de Georges Bernanos, marqué par la ruralité montagnarde, les années trente et la chrétienté, l’apparition de chansons modernes crée un anachronisme étrange et un écart ludique. Ainsi, au cours de cette enquête nébuleuse pleine de recoins et d’excroissances, nous pouvons entendre un extrait de « Like A Prayer » de Madonna, interprétée en français par la bonne du curé et doublée d’une voix qui rappelle des chants diphoniques[25]. Le choix de la chanson n’est pas anodin puisqu’il est question de prière dans le tube de Madonna et que l’enquête du roman est centrée sur le personnage du religieux. Malgré la proximité thématique, l’apparition de cet extrait paraît saugrenue et provoque un décalage à la fois comique et spectral.

Ici, les « présences-fantômes » musicales s’incrustent dans un univers qui leur est étranger, formant une nouvelle strate dans cette dramaturgie composite et polyphonique. L’effraction du tube dans le roman de Georges Bernanos permet à Jonathan Capdevielle d’inviter, par bribes, sa « mémoire pyrénéenne ». Des analogies se tissent alors, entre les atmosphères montagnardes – les Alpes pour Bernanos et les Pyrénées pour Capdevielle – mais aussi entre leurs gestes de création, dévoilant les rapports complexes que tous deux entretiennent avec les figures de leur enfance, comme si le metteur en scène, cherchant à défier l’auteur ou à s’en rapprocher, disait à Bernanos : « à nous deux, maintenant. » Signes fantasmagoriques d’un temps qui n’existe pas encore ou qui n’existe plus, les tubes reviennent pour hanter – comme dans Saga et dans Adishatz/Adieu – ou pour déranger – comme dans À nous deux maintenant – la forme dramatique.

Reprise – Disturbia

Rihanna, « Disturbia » – extrait

Album Good Girl Gone Bad: Reloaded, 2008

Chez Jonathan Capdevielle, les tubes, en « mélodies revenantes »[26] sont transformés ou déplacés, que ce soit par le geste de l’imitation ou par leur mise en fragments. Si la poétique de Jonathan Capdevielle est celle de la suture et de la rupture, il arrive cependant que des tubes apparaissent en entier ou sous forme d’extraits longs, dans leur version enregistrée et sans modification majeure. Dans Saga par exemple, les comédien·nes interprètent « Je sais pas » (1995) de Céline Dion. Cet épisode intervient juste après la visite d’un ami de Sylvie et Alain, Nin, qui vient de perdre son compagnon du sida. Interprété par Jonathan Capdevielle, l’ami quitte le logement du couple, accompagné par les aboiements des chiens, qu’il produit lui-même. Progressivement, ces aboiements deviennent un chant et les premières notes du tube de Céline Dion sont diffusées par les enceintes du plateau. Le comédien imite la chanteuse canadienne, avant d’être rejoint par la voix de ses partenaires au plateau. Délaissant petit à petit le timbre de voix de Céline Dion, comme contaminé par les voix de ses acolytes – qui, eux, n’imitent pas la chanteuse –, Jonathan Capdevielle chante ensuite avec sa propre voix. La quasi-totalité de la scène se déroule dans la pénombre ; les comédien·nes ne sont visibles que durant la dernière partie de la chanson, une suite chorale de « je sais pas ».

Il s’agit donc d’une véritable reprise, effectuée dans un « geste assumé de transformation »[27]. La chanson est, du reste, transformée par la trouée qu’elle opère dans la narration. En effet, introduite par glissement – de l’aboiement au chant –, elle se termine abruptement. Le dernier « je sais pas », encore chanté, se superpose aux injonctions de deux policiers, incarnés par Jonathan Capdevielle sur le plateau et Jonathan Drillet en voix off, qui viennent perquisitionner le logement de Sylvie et Alain. Dans ce contexte, la chanson de Céline Dion peut se lire comme une réponse au deuil de Nin qui ne « sait pas » comment composer avec l’absence de son compagnon, mais aussi comme l’annonce de l’épreuve qui attend Sylvie. À la suite de cette scène de perquisition, Sylvie raconte en effet la mort d’Alain, à laquelle elle a assisté. Vestige ou présage, cette relecture de « Je sais pas » se place en excroissance temporelle : « constituant en quelque sorte un microdrame au milieu du drame, […] elle [la chanson] déconstruit la linéarité du discours comme celle de la fable et propose une temporalité alternative. »[28]

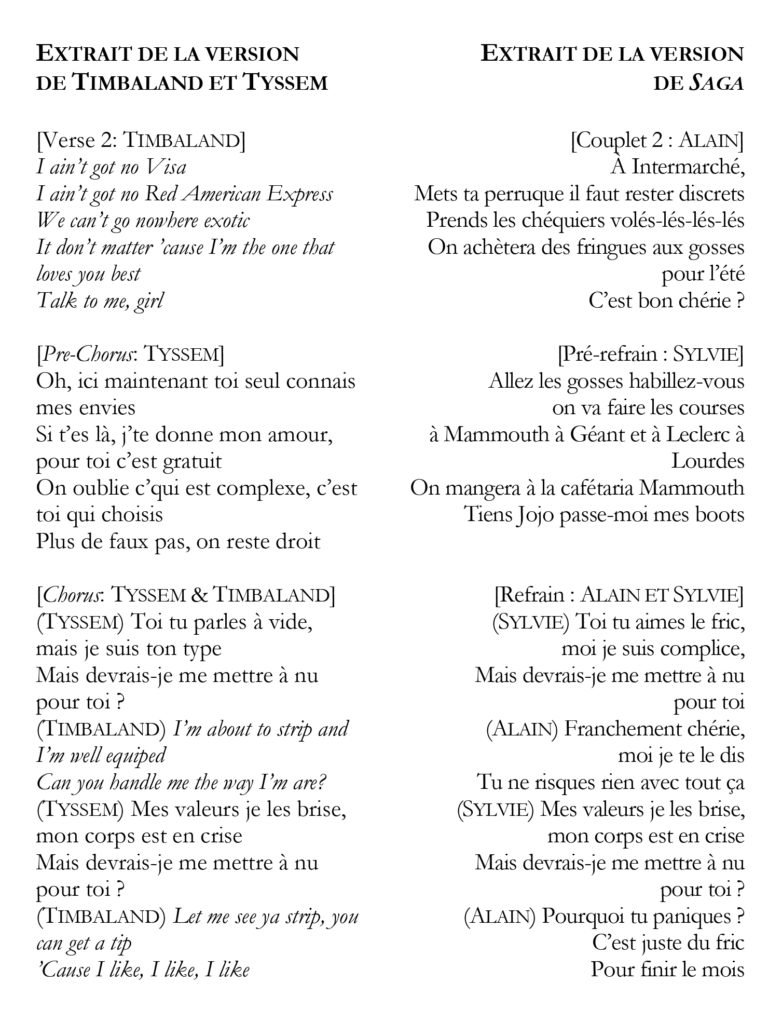

Dans Saga, le metteur en scène propose même une réécriture d’un tube des années 2000 : les comédien·nes reprennent « The Way I Are » (2007) de Timbaland[29], entièrement en français, accompagnés d’une piste instrumentale enregistrée et sur un tempo plus lent que la version studio. Dès le deuxième couplet, les paroles sont modifiées mais le texte conserve la structure de la version française ainsi que quelques tournures syntaxiques.

À propos de cette reprise, Jonathan Capdevielle parle de « décalage par la musique du contenu autofictionnel »[30]. En effet, le récit des activités illégales de son beau-frère et de sa sœur, ainsi mis en musique, adopte des allures de comédie musicale légère. Le contraste avec ce qui est raconté est d’autant plus saisissant que, durant toute cette scène, les personnages sont nus et se rhabillent au fil de la chanson. Le contenu autofictionnel est en effet décalé par la musique, mais la musique est elle aussi décalée par l’autofiction. Dans Saga, il ne s’agit plus, pour la figure féminine, d’accepter un style de vie modeste et la « manière d’être » de son compagnon, mais de participer à des actes délictuels – « chéquiers volés », « faux permis », « passeports volés », « les gosses sont chargés »[31] – en y impliquant les enfants. Les éléments autobiographiques bousculent le récit originel de la chanson.

Adishatz/Adieu offre également une reprise de « Disturbia » (2008) de Rihanna, chantée sur une piste instrumentale minimale – quelques percussions – par Jonathan Capdevielle et l’ensemble choral universitaire de Montpellier – six hommes vêtus de t-shirts à l’effigie de groupes de musique ou de chanteuses[32]. Le chœur, qui prend aussi en charge la ligne mélodique principale de la chanson à la voix, entre lentement dans la pénombre de la scène, tandis que Jonathan Capdevielle travesti gît au sol dans un cercle de lumière. La pièce se termine avec cette reprise aux allures de chant d’église ou de chant traditionnel. Dépourvu de ses apparats de chanson à succès – auto-tune, rythme « techno » et effets « électro » –, le tube de Rihanna paraît comme dénudé, sans être pour autant dénaturé. Les passages chantés par Jonathan Capdevielle sont traduits en français, tandis que les passages choraux sont conservés en anglais :

(JC) Plus de gaz dans les tubes

(Chœur) Can’t even get it started

(JC) Rien entendu, rien dit

(Chœur) Can’t even speak about it

(JC) Toute ma vie, dans ma tête

(Chœur) Don’t wanna think about it

(JC) Je me sens devenir dingue aïe aïe aïe

Ici, le surgissement de la chanson coïncide avec l’effraction du groupe de chanteurs dans le solo autofictionnel. Ce contrepoint choral offre l’occasion d’un dialogue, entre l’individu et le groupe, entre la voix et le chœur et, peut-être, entre l’intime et le tube.

***

L’irruption des tubes dans ces trois spectacles de Jonathan Capdevielle adopte donc différentes formes – imitation, fragmentation, reprise – qui prennent appui sur des principes de décalage ludique, de discontinuité et de déformation. En révélant la spectralité du tube comme celle de la mémoire, le metteur en scène altère la flèche du temps et propose une dramaturgie couturée, faite de sursauts, de clairs-obscurs et de « présences-fantômes ». Dans Rémi[33], l’une des dernières créations du metteur en scène, Jonathan Capdevielle adapte le roman d’Hector Malot, Sans Famille, et choisit de faire de Rémi une star montante de la pop qui présente la chanson-phare de son album lors d’une émission de radio, « La vie bohème ».

Rémi de Jonathan Capdevielle – extrait audio

« La vie bohème » composée par Arthur B. Gillette

Création en 2019 au Quai CDN Angers Pays de la Loire

Composée spécialement pour le spectacle par Arthur B. Gillette, la chanson, à la fois nostalgique et lumineuse, arbore tous les atours, sinon d’un tube, en tout cas de ces « musiques presque oubliées où l’oreille croit reconnaître l’écho illusoire d’une vie antérieure »[34]. Si le tube est capable de traverser le temps ou de « fixer l’air du temps »[35], il est aussi, pour Jonathan Capdevielle une porte ouverte sur le désordre de la mémoire.

Notes

[1] Peter Szendy, Tubes. La philosophie dans le juke-box, Paris, Minuit, coll. Paradoxe, 2008, p. 11.

[2] Tous les spectacles de Jonathan Capdevielle ne sont pas autobiographiques. Cependant, même ceux qui prennent appui sur d’autres histoires que la sienne convoquent des tubes de son passé et font donc référence, de manière indirecte, à sa biographie.

[3] À travers des recherches récentes (Pierre Longuenesse, Muriel Plana, Karine Saroh, Laurent Feneyrou, Giordano Ferrari, Marie-Madeleine Mervant-Roux, pour n’en citer que quelques-unes) ou plus anciennes (Michel Rostain, Mauricio Kagel, Georges Aperghis, etc.), ainsi que grâce à celles que je mène actuellement dans le cadre de mon doctorat, nous comprenons que ce terme, utilisé dans les études théâtrales comme en musicologie, concerne des formes très différentes. Cette hétérogénéité, si elle n’empêche pas l’élaboration de critères, complique néanmoins l’établissement d’une définition ferme. Nous proposons cependant de retenir trois caractéristiques principales : la musique est jouée en direct ; musicien·nes et comédien·nes sont visibles et en interaction ; la musique fait partie intégrante de la dramaturgie. La plupart des spectacles de Jonathan Capdevielle suivent assurément le troisième principe ; en revanche, pour les deux premiers, cela est plus discutable.

[4] Cette dissociation corps/voix semble avoir une triple origine : sa pratique de la ventriloquie ; son passé de comédien auprès de la metteuse en scène Gisèle Vienne qui utilise beaucoup cette discordance ; sa participation à l’œuvre Personnage à réactiver de Pierre Joseph qui l’a amené à adopter une posture statufiée durant plusieurs heures.

[5] Phénomène peu étonnant puisque le parcours de Jonathan Capdevielle est parsemé d’expériences radiophoniques : comédien dans la version radiophonique du spectacle Jerk de Gisèle Vienne (voir l’émission « Création on air », France Culture, 22 mars 2018), collaborations avec France Culture, création d’une forme radiophonique pour le second volet du spectacle Rémi, etc. Par ailleurs, plusieurs des artistes avec lesquel·les il travaille en tant que metteur en scène ont une pratique de la radio.

[6] Voir à ce propos le concept d’« hybridation pop-savante » que Muriel Plana théorise notamment dans : Muriel Plana, Stéphane Escoubet et Xavier Cervantes, « Introduction », Miranda [en ligne], dossier « Kate Bush entre les arts » (coord. Muriel Plana, Stéphane Escoubet et Xavier Cervantes), 28|2023, mis en ligne le 9 oct. 2023.

[7] Adishatz/Adieu, texte et mise en scène de Jonathan Capdevielle, création en 2009 au CCN de Montpellier.

[8] Saga, texte et mise en scène de Jonathan Capdevielle, création en 2015 au Parvis (scène nationale Tarbes Pyrénées).

[9] À nous deux maintenant, d’après Geprges Bernanos, conception et mise en scène de Jonathan Capdevielle, création en 2017 au théâtre Le Quai (CDN Angers Pays de la Loire).

[10] En revanche, le spectacle est issu d’une précédente performance que l’artiste a jouée quelques années avant la création du spectacle, comme il l’explique dans le dossier d’Adishatz/Adieu : « En 2007 sur invitation du festival Tanz im August à Berlin, j’ai constitué un répertoire ‘‘Madonnesque’’ associé à d’autres hits de discothèque mais aussi à des chants traditionnels pyrénéens. Ce tour de chant a été chanté a cappella à Berlin puis dans différents lieux, de manière spontanée, rendant ainsi l’objet très intuitif » (p. 3). Le dossier est consultable sur le site de la Compagnie Poppydog.

[11] Pierre Longuenesse, Le Modèle musical dans le théâtre contemporain. L’Invention du poème théâtral, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2020, p. 16.

[12] Transcription écrite d’un passage de la pièce Adishatz/Adieu.

[13] L’imitation (de chanteur·ses, de personnalités publiques) fait partie des « talents » mis en avant dans certaines émissions télévisées. Certain·es artistes, spécialistes du genre, en ont fait des spectacles entiers. Sur la plateforme YouTube, on trouve également de nombreuses vidéos qui mettent en avant, dans un jeu de surenchères, le nombre d’imitations différentes enchaînées en quelques minutes.

[14] Les chansons sont donc diffusées sous leur forme originale, et non prises en charge par le comédien.

[15] Ordinateur des années 1980, dont Jonathan Capdevielle se servait pour écrire ses textes, comme il l’explique dans une scène de Saga.

[16] Transcription écrite d’un passage de la pièce Saga.

[17] Transcription écrite d’un passage de la pièce Saga. Le point d’interrogation après le nom de Daniel Balavoine apparaît tel quel sur l’écran, comme pour souligner l’irruption incongrue du tube au sein du récit.

[18] Jonathan Capdevielle utilise cette expression au cours d’un entretien mené par Martin Quenehen et Mathilde Serrell pour l’émission « Ping Pong » diffusée sur France Culture le 22 février 2017 : « Jonathan Capdevielle & Yves-Noël Genod – Réminiscence pyrénéenne et Proust retrouvé ».

[19] Peter Szendy, Tubes, op. cit., p. 31.

[20] Transcription écrite d’un passage de la pièce Saga.

[21] Peter Szendy rappelle que la publicité pour l’iPod utilisait le terme de « bande-son de votre vie », par analogie avec les bandes originales de films (ibid., p. 12).

[22] Capdevielle utilise le terme de « présence-fantôme » au cours d’un entretien avec Arnaud Laporte diffusé le 3 décembre 2021 sur France Culture pour l’émission « Affaires culturelles » : « Jonathan Capdevielle : ‘‘Habiter le plateau et le rendre vivant juste avec des voix’’ ».

[23] Georges Bernanos, Un Crime, Paris, Plon, 1935.

[24] Il s’agit d’Arthur B. Gillette qui a travaillé pour de nombreux spectacles de Jonathan Capdevielle.

[25] Le chant diphonique est une technique vocale traditionnelle, notamment pratiquée en Asie, qui donne l’impression que le chanteur produit deux voix différentes en même temps : « un bourdon constitué par le son fondamental, et une mélodie superposée formée par des harmoniques ». (Hugo Zemp et Trân Quang Hai, « Recherches expérimentales sur le chant diphonique », Cahiers d’ethnomusicologie, dossier « Voix », 4|1991, mis en ligne le 1er janvier 2012.

[26] Peter Szendy traduit ainsi le titre d’un ouvrage de Theodor Reik, The Haunting Melody (Peter Szendy, Tubes, op. cit., p. 44.).

[27] Joël July, « En quoi la reprise est une réécriture… », dans Perle Abbrugiati, Réécriture et chanson dans l’aire romane, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2017, p. 85-118.

[28] Sandrine Le Pors, « Le Texte théâtral contemporain et la chanson », dans Guy Freixe et Bertrand Porot (dir.), Les Interactions entre musique et théâtre, Montpellier, L’Entretemps, 2011, p. 172-186.

[29] Il existe de nombreuses versions de cette chanson, parmi lesquelles un duo avec la chanteuse française Tyssem qui mêle donc anglais et français.

[30] « Jonathan Capdevielle & Yves-Noël Genod – Réminiscence pyrénéenne et Proust retrouvé », entretien cité.

[31] Transcription des paroles de « The Way I Are » version Saga.

[32] L’un d’entre eux porte un t-shirt représentant Britney Spears et portant l’inscription « You want a piece of me » (en référence à l’une des chansons de la pop star, « Piece of Me »).

[33] Rémi a été créé en 2019 au Quai (CDN Angers Pays de la Loire). Le projet se compose de deux épisodes : le spectacle constitue l’épisode 1, et le CD audio, donné aux spectateur·rices à la fin de la représentation, constitue l’épisode 2.

[34] Vladimir Jankélévitch, L’Irréversible et la nostalgie, Paris, Flammarion, 1974, p. 96.

[35] Stéphane Hirschi, Chanson. L’Art de fixer l’air du temps, Paris, Presses Universitaires de Valenciennes, 2008.

L’autrice

Lucie Dumas est doctorante en arts du spectacle à l’Université de Toulouse Jean Jaurès, au sein du laboratoire LLA-CRÉATIS. Sa thèse en recherche-création, sous la direction de Muriel Plana et de Cyrielle Dodet porte sur la représentation du temps au sein de formes dramatiques contemporaines hybrides – textes et spectacles – et notamment sur le lien entre musicalité, corps et fiction théâtrale. Autrice dramatique, elle est en cours d’écriture d’une pièce de théâtre musical, L’Heure qui dépasse, en lien avec ses thèmes de recherche, pour laquelle elle travaille en collaboration avec Lucie Dalet, compositrice.

Pour citer ce document

Lucie Dumas, « Le tube chez Jonathan Capdevielle : un désordre temporel ? », thaêtre [en ligne], Chantier #9 : Tubes en scène ! L’irruption du tube sur les scènes théâtrales contemporaines (coord. Agnès Curel, Corinne François-Denève et Floriane Toussaint), mis en ligne le 15 janvier 2025.

URL : https://www.thaetre.com/2025/01/15/le-tube-chez-jonathan-capdevielle/

À télécharger

Le tube chez Jonathan Capdevielle : un désordre temporel ?