Les histoires du cinéma retiennent généralement le film She Done Him Wrong – en français Lady Lou – (Lowell Sherman, 1933), le premier dans lequel Mae West tient un rôle principal, pour un double exploit. Le premier est d’avoir, par ses recettes exceptionnelles, sauvé le studio Paramount des graves difficultés financières qu’il traversait pendant la Grande Dépression. Le second est d’être l’un des responsables – si ce n’est le principal – de la fondation de la Legion of Decency, la ligue catholique dont les pressions sur l’industrie hollywoodienne aboutiront à l’application stricte du Code de production et du contrôle des films par une administration dédiée (PCA) à partir de 1934[1]. Les provocations auxquelles Mae West doit sa notoriété ont été l’objet de nombreuses études dans les années 1990, qui ont montré comment la star est devenue une icône camp et féministe[2]. Une biographie plus récente a insisté sur les liens culturels de l’artiste avec la culture afro-américaine[3]. Mais peu de travaux ont envisagé en détail la manière dont la filmographie de Mae West est ancrée dans sa carrière scénique, si ce n’est sous l’angle de la juxtaposition et sans s’attacher aux articulations entre la scène et l’écran[4].

Pourtant, Mae West acquiert sa célébrité hollywoodienne et son statut de star au début des années 1930 sur la base d’une longue carrière scénique depuis les années 1910. Elle devient en 1933 l’une des stars féminines les mieux payées de Hollywood, contre toute attente si l’on pense qu’elle avait été d’une part une actrice de variétés de seconde zone[5] et d’autre part une autrice à scandale condamnée pour immoralité au théâtre. Ses pièces SEX (sur la prostitution dans les bas-fonds) et The Drag (sur le milieu homosexuel new-yorkais) avaient été respectivement interrompue et interdite par les forces de l’ordre après des plaintes déposées par des groupes religieux. West avait été jugée pour obscénité et préféré un bref emprisonnement assez médiatisé à la possibilité de payer une amende[6].

C’est pourtant sa riche expérience des scènes américaines – sous toutes leurs formes – qui permet la construction de Mae West en star de cinéma, ce qui s’est fait en un film. Je voudrais ainsi explorer ce mécanisme et le rôle qu’y tient le théâtre comme espace d’invention de contenus (en l’occurrence d’un personnage) ; comme instance d’une légitimation complexe ; comme expérience professionnelle pour Mae West, non seulement en tant qu’autrice et interprète mais aussi dans sa compréhension du public et des dispositifs publicitaires. Comme pour d’autres divas de l’écran, l’ancrage dans la pratique scénique est pour Mae West la possibilité d’incarner un type de féminité non conventionnel.

L’œuvre clef pour expliquer ce phénomène est le film She Done Him Wrong, et l’ensemble qu’il forme avec sa version scénique initiale, Diamond Lil, créée en avril 1928 à Broadway au Royale Theatre, pièce que l’interprète s’est écrite sur mesure. West y tient le rôle d’une chanteuse entretenue à la fin du XIXe siècle, qui collectionne les amants et surtout les diamants qu’ils lui offrent. Il s’agit d’une pièce d’atmosphère représentant la vie dans le cabaret et évoquant différentes intrigues criminelles. Le principal personnage masculin que West essaie de séduire (avec succès), est un inspecteur de police déguisé en missionnaire de l’Armée du Salut (Cary Grant dans le film).

C’est la seule de ses pièces que Mae West ait à la fois fait produire sur scène et adaptée pour l’écran, et dont elle a aussi extrait le personnage pour des sketches de variétés. Cet ensemble établit en quelque sorte le standard du sulfureux « acceptable » dans la culture de masse, autrement dit, sans passer devant un tribunal. Les diverses déclinaisons du personnage éponyme Diamond Lil révèlent la compréhension par Mae West des cadres idéologiques dans lesquelles elle a pu travailler. Mais en contrepartie, elle a dû affirmer de plus en plus nettement la seule dimension comique et ironique de son personnage, renonçant aussi, avec sa présence croissante dans la culture de masse, à certaines ambitions dramatiques. Derrière la reprise apparente, il y a ainsi des nuances profondes entre les possibilités ouvertes par le théâtre et par le cinéma dans les années 1920 et 1930. Avec le cinéma, Mae West s’est aussi vu assigner une position plus strictement comique et réflexive que ce qu’elle espérait initialement.

L’invention d’un personnage

West importe à Hollywood un personnage façonné au théâtre, plus particulièrement sur les scènes de variétés. Elle a débuté très jeune dans les circuits de vaudeville, avec une palette assez large. Si elle est bien fondamentalement une actrice comique, ses numéros en déclinent plusieurs aspects et ses spectacles ont le souci d’articuler cette dimension comique à une forme de sérieux ou de réalisme[7]. Diamond Lil, renommée Lady Lou dans le film, est le personnage qui se confond avec l’identité de star de Mae West. Mais c’est un assemblage composite reflétant aussi les différentes facettes de la carrière scénique de l’actrice : d’une part les éléments de ses sketches de vaudeville ; d’autre part ses personnages des drames plus sérieux que West écrit pour Broadway.

West a longtemps été une « single » dans le théâtre de variétés, c’est-à-dire une interprète performant en solo (avec un pianiste souvent) et qui, sans être une vedette de premier plan, avait une notoriété suffisante pour proposer des ensembles de sketches conséquents intégrant jeu, chant et danse[8]. Elle combinait très souvent trois sketches, de tonalités différentes, misant donc sur le contraste. Si l’on essaie de pointer les tendances de ses numéros – moins pour classer les sketches dans les catégories qui suivent que pour pointer des caractéristiques qui peuvent se combiner –, la première de ces polarités est le comique excessif. West commence comme imitatrice, notamment d’une grande vedette de vaudeville au début du XXe siècle, Eva Tanguay, qu’elle parodie tout en s’inspirant de son style outrancier et de sa manière d’aborder les thématiques sexuelles pour élaborer son propre personnage[9]. Elle « fait » aussi des comédiens comme Bert Williams, ou les grandes divas exubérantes, Alla Nazimova (dans un sketch intitulé « Jazzimova ») ou Sarah Bernhardt. En plus des parodies, West a une gamme de danses excentriques et chansons comiques dont l’effet provient autant des paroles que de ses apartés pendant la chanson[10].

La deuxième polarité, qui peut se combiner à la précédente, est sa façon d’aborder franchement la sexualité avec des personnages de vamps et de séductrices dans des chansons, des moments dansés, ou des sketches joués (par exemple une Cléopâtre dans un numéro collectif sur les séductrices shakespeariennes). C’est le volet du jeu de West qui touche au théâtre burlesque – elle a aussi joué dans ces salles ses numéros de harem, les danses à contorsion, les cooch dances, qu’elle revendique d’avoir inventées, et dont l’une est décrite par un critique comme « une danse faite de mouvements de muscles en position assise »[11]. Immobile ou en déplacement, West a tout un répertoire de danses à connotations sexuelles liées au fait de secouer épaules et hanches… Elle sait user du shimmy dans les limites autorisées et intégrer une danse réputée licencieuse dans des formes de théâtre pourtant respectables [fig. 1][12].

Fig. 1. Partition (1918) d’une chanson sur le shimmy, danse dont West s’est fait une spécialité dans les années 1910.

Wikimedia Commons.

La troisième polarité, liée spécifiquement à la chanson, est son emprunt de musiques afro-américaines et son registre de chanteuse de blues. West incluait très souvent des ballades nostalgiques dans ses interventions. Et sa manière de chanter, qui se retrouve dans les films, reprend des inflexions bluesy caractéristiques des hot mamas [extrait 1]. Si d’autres chanteuses blanches, comme Sophie Tucker ou plus tard Ethel Merman, avaient adopté le style et le répertoire des interprètes noires à succès (en particulier auprès des publics blancs), et si la torch song (chanson sur un amour perdu ou non réciproque) était particulièrement en vogue, Mae West leur a donné une tournure souvent lascive en leur associant ses mouvements de danse.

Extrait 1. « I Wonder Where My Easy Rider’s Gone »,

première chanson interprétée par Mae West dans She Done Him Wrong.

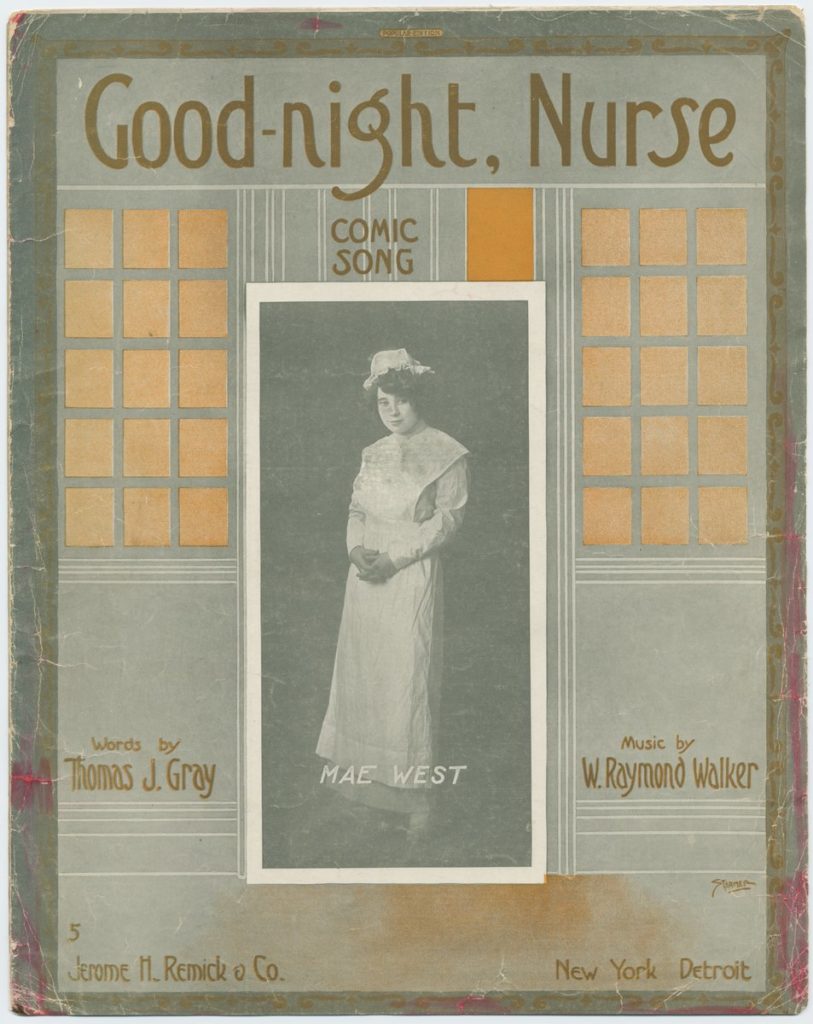

La quatrième polarité est liée à la caractérisation des personnages et aux compétences en matière d’interprétation de West. Plusieurs critiques soulignent ses talents de composition, parlant de « character work » et pour les chansons de « character songs »[13]. Ces passages pouvaient être comiques, mais aussi dramatiques, l’important étant la sophistication de l’élaboration du personnage en l’espace d’un court sketch[14]. La vamp, la prima donna française, la torch singer, pouvaient ainsi être des types sérieux ou comiques. L’un des plus gros succès de West dans cette période est son « tube » comique de 1912, « Good Night Nurse », chanté en costume d’infirmière [fig. 2].

Fig. 2. Partition de « Good Night Nurse », l’un des plus gros succès chantés de Mae West sur les scènes de vaudeville (1912).

Wikimedia Commons.

West a plus tardivement recours à des costumes de haute couture, décrits comme chics, pouvant introduire des personnages plus élégants et un contraste par rapport à son image personnelle ancrée dans des formes de spectacles à succès mais peu légitimes. Si elle est plus une caricaturiste de divas qu’une diva à proprement parler, elle a tout de même des personnages mélodramatiques dans son répertoire. West peut aussi bien parodier certains canons de féminité de différentes catégories sociales et culturelles (la grande actrice, la femme du monde, la séductrice) que se révéler une convaincante actrice dramatique réhabilitant alors un point de vue féminin. Dans les variétés, l’actrice a ainsi une gamme assez large – que ne reflète pas entièrement sa filmographie : si l’on retrouve des inflexions de blues dans le chant et ponctuellement quelques sorties de caractère par des saynètes théâtrales[15], les textes de chansons renoncent aux récits sombres et la diversité des personnages tend à se réduire.

Diamond Lil fixe l’image qu’on identifiera à Mae West pour toute la suite de sa carrière. Il est d’une part le fruit du parcours de l’actrice dans le vaudeville, et d’autre part dans l’air du temps sur les scènes légitimes des années 1920. Variante de la gold digger, le personnage est à la fois une élaboration de la prostituée que Mae West jouait dans sa pièce SEX (1926)[16] et l’avatar d’un archétype féminin très présent à Broadway. La comédie The Gold Diggers d’Avery Hopwood – qui inspirera la série de films musicaux Warner Bros. chorégraphiés par Busby Berkeley et plus tard Gentlemen Prefer Blondes au théâtre comme au cinéma – a été produite par David Belasco en 1919 et a connu une importante longévité (plus de 700 dates), montrant le succès auprès du public de ces femmes utilisant la séduction à des fins essentiellement lucratives. D’autres spectacles mélodramatiques évoquent ensuite plus explicitement la prostitution comme The Shanghai Gesture (1926), situé en partie dans un bordel. Les plus célèbres personnages, mentionnés à titre de comparaison dans beaucoup de critiques de Diamond Lil[17] car ils sont avant tout de grandes performances d’actrices, sont la Sadie Thomson de Rain, d’après Somerset Maugham, jouée par Jeanne Eagels (en 1922, et plus brièvement en 1924 et 1926), et l’héroïne éponyme de Lulu Belle, interprétée en 1926 par Lenore Ulric sous la direction de David Belasco. De grandes stars des scènes de New York avaient ainsi fait de prostituées des figures du théâtre légitime, alors que les pièces apparaissent comme osées. Lulu Belle introduit même des enjeux raciaux, dans la mesure où il s’agit d’une sorte de transposition de Carmen à Harlem autour d’une histoire de séduction inter-raciale. À Broadway, le genre du mélodrame en particulier fait la part belle à des personnages qui pourraient être perçus comme immoraux dans la culture américaine, mais qui ont trouvé une place notamment grâce au prestige de pièces françaises devenues des classiques, centrées sur des courtisanes : Camille, la version américaine de La Dame aux camélias qui a connu de multiples versions, ou Zaza (de Pierre Berton et Charles Simon, adaptée par Belasco).

Cet héritage du mélodrame « historique » français peut expliquer le choix de Mae West de situer son spectacle – contrairement aux exemples précédents dont les intrigues sont contemporaines – dans les années 1890, l’époque des Gay Nineties. Un critique a d’ailleurs qualifié Lil de « dame aux camélias dure à cuire »[18]. En effet, plutôt que les salons parisiens qui donnent à la courtisanerie un décorum qui fait office de masque, Mae West choisit le quartier populaire du Bowery, qui à la fin du XIXe siècle hébergeait prostitution et bars interlopes. Sa pièce combine donc le récit mélodramatique des grands spectacles cités précédemment avec une représentation sordide du milieu historique dans lequel évolue son personnage. Elle profite de ce que l’intrigue se déroule essentiellement dans un cabaret pour y introduire des numéros de vaudeville (non seulement des chansons qu’elle interprète, mais aussi quelques performances d’autres artistes de variétés). Elle fait exister son personnage en l’inscrivant dans un contexte, un décor et une diégèse, dimension qui était absente de ses numéros de vaudeville. Mais elle n’a pas renoncé pour autant à l’esthétique des variétés.

Le projet vise explicitement à faire d’elle une star, alors qu’elle était jusque-là au mieux une autrice provocatrice[19]. Le mot « star » est d’ailleurs employé dans le contrat de production du spectacle[20]. Cela reflète un enjeu essentiel : après les procès que lui ont valu SEX et The Drag, West recentre son écriture sur son propre personnage – elle n’a pas le rôle principal dans ces deux exemples – en en construisant une version acceptable. Elle cherche à faire coexister la tradition du vaudeville avec le genre du mélodrame tel que le pratique le théâtre légitime. Richard Helfer note en effet que se fabriquer un personnage sur mesure lié à son image vient de la culture du vaudeville alors que le drame légitime est un espace de composition pour les acteurs ou actrices[21]. Diamond Lil représente ainsi une forme d’hybridation des deux traditions.

Drame ou mélodrame ?

Le syncrétisme des influences de West tend à dissimuler son ambition dramatique et il faut insister sur la reconnaissance qu’elle cherche à obtenir avec Diamond Lil. Elle explique dans son autobiographie[22] que la pièce était en particulier destinée à lui assurer la conquête du public féminin, via la sélection de ses tenues qu’elle juge attractives, grâce aux effets de style permis par les costumes d’époque. Il faut certes prendre avec précaution les affirmations de West dont le personnage de prostituée n’était pas qu’une incarnation de l’élégance. En effet, selon Thomas Doherty[23], elle touche surtout le public masculin, mais il parle plutôt de ses rôles cinématographiques. Il est vrai que le choix d’une vaste panoplie de costumes originaux s’inscrit dans les tendances de Broadway, haut lieu du chic et de la mode dans les années 1920, et qu’il est un signe distinctif des grandes actrices et perçu notamment comme signe d’émancipation féminine[24]. Soutenue par la puissante Compagnie Shubert, West espère trouver l’assise des grandes actrices du moment par cette double inscription dans la mode et le mélodrame. Un communiqué annonçant Diamond Lil au Curran Theatre de San Francisco en 1929 indique ainsi que « Mademoiselle West a prouvé définitivement son droit à être considérée comme l’égale des principales actrices dramatiques du pays. »[25]

Mais l’intention affichée par West n’est pas nécessairement perçue comme telle. Sur le programme, la pièce est sous-titrée « a new drama of the underworld » (un drame des bas-fonds donc). Ce sera d’ailleurs changé à la fin de la tournée en « a comedy-drama of the underworld »[26], sans doute en réaction aux remarques de la presse sur le statut de drama. L’hybridité du spectacle semble en effet brouiller le regard des critiques. Si un critique de Chicago y voit « de la tragédie et du pathos »[27], il est isolé et la plupart de ses confrères jugent le sous-titre inapproprié. Un journaliste du Wisconsin News, représentatif des avis négatifs, décrit le spectacle comme « pas vraiment un drame et pas vraiment une pièce non plus, car il n’a ni structure, ni fin »[28]. Un critique de Baltimore y voit « une attraction de foire »[29]. Ceux qui discutent le terme de drama en ayant toutefois une appréciation positive du spectacle notent qu’il s’agit plutôt d’un bon mélodrame (melodrama). Le mélodrame désigne alors dans le théâtre américain un genre spectaculaire, démonstratif, avec une intrigue foisonnante, riche en rebondissements, et une dimension réaliste parfois assez crue. Comme le souligne le critique Mark Hellinger :

Bien que ce ne soit pas une pièce qui nous fasse sauter au plafond, c’est tout de même du très bon mélodrame. Le spectacle présente les signes d’un assemblage à la hâte […], mais il a néanmoins des moments saisissants. Et que peut-on attendre de plus d’un mélodrame[30] ?

La plupart des critiques ont la même réticence vis-à-vis de la notion de drama et préfèrent ainsi qualifier le spectacle de melodrama. Lors de la tournée, plusieurs journaux locaux rendent compte du spectacle comme d’un mélange entre mélodrame et burlesque (ici au sens de parodie ou de forme grotesque), le deuxième atténuant ce qui pourrait être le réalisme sordide du mélodrame[31].

Inversement, le spectacle est décrit parfois comme réussi pour sa dimension réaliste : les portraits des nombreux personnages secondaires (Buffalo Courrier), et l’ensemble du milieu représenté selon un critique de Chicago qui voit dans Diamond Lil « une stylisation savante et réaliste du quartier du Bowery et des prostituées tels qu’ils étaient il y a à peu près trente ans »[32]. C’est sans doute cette description qui rend le mieux compte de l’ambition de l’autrice Au-delà d’une scène de meurtre, et à l’arrière-plan des thèmes du vol, de la drogue, de la prostitution et de la traite des blanches, Diamond Lil met moins en avant les péripéties que l’atmosphère et la reconstitution d’un milieu. Avec ses soixante figurants, le spectacle s’inscrit dans l’esthétique du réalisme spectaculaire à la Belasco cherchant à provoquer des sensations fortes chez le spectateur par une forme d’immersion. Par exemple, dans plusieurs spectacles du producteur, on cuisine réellement sur scène, ce qui répand des odeurs dans la salle. Dans Lulu Belle, Belasco avait reconstitué une rue de Harlem et l’activité d’un night-club. Les précédents spectacles de Mae West accordaient déjà une place centrale à cette dimension immersive. En tant qu’autrice, elle s’intéresse en effet moins à la narration à proprement parler qu’à ces éléments d’atmosphère et elle avait déjà plongé le spectateur dans une maison close dans SEX, et un bal homosexuel dans The Drag. La dimension participative est exacerbée dans Diamond Lil, en particulier dans le troisième et dernier acte qui constitue le clou du spectacle et qui est généralement la partie appréciée. En plus des chansons d’époque jouées par différents interprètes, de la bière véritable sortait des fûts présents sur scène et semblait couler à flots[33]. Le spectateur pouvait ainsi s’encanailler et vivre une soirée dans un cabaret interlope tout en restant dans le cadre respectable du théâtre légitime[34].

Malgré l’important succès commercial de son spectacle, et sa réussite à passer du côté du théâtre légitime sans finir devant un tribunal, Mae West n’obtient pas de reconnaissance comme autrice, mais essentiellement comme performeuse. Quoi qu’en disent certains ouvrages qui affirment que Diamond Lil a été un succès critique, reprenant notamment les arguments publicitaires de la compagnie Shubert puis de Paramount [fig. 3], ce n’est pas le cas. C’est un succès populaire faisant l’objet d’une réception critique mitigée. Il est probable d’ailleurs que dans beaucoup de cas, des arguments esthétiques contre le spectacle dissimulent en fait un jugement moral sur l’autrice.

Fig. 3. Publicité pour le film She Done Him Wrong vantant le succès de Mae West auprès des critiques légitimes et annonçant son intervention au Paramount Theatre de New York.

La pièce est critiquée principalement pour son caractère décousu et pour la faible qualité des dialogues. Mais les critiques distinguent l’autrice et l’interprète. Plusieurs jugent la pièce oubliable et l’intrigue inutilement chargée, mais saluent la performance de West[35]. Il est possible qu’elle ait été desservie en tant qu’autrice précisément parce qu’elle était perçue comme performeuse avant tout. Il est difficile de faire la part des choses entre un possible sexisme envers West dramaturge et le fait que la pièce est effectivement construite de façon disparate, avec des ruptures de ton (par exemple, après le meurtre de la fin de l’acte II, on se retrouve dans un spectacle de variétés dans l’acte III). Lulu Belle ou Rain étaient des pièces d’auteurs et producteurs masculins qui ont connu un succès légitime malgré la dimension sulfureuse des œuvres. Au-delà de la construction de Diamond Lil, la personnalité de West est sans doute un élément important de la réception de sa pièce et pourrait expliquer qu’elle n’ait jamais été considérée sur le même plan que les auteurs masculins. À propos des films qui suivront, Thomas Doherty pointe notamment que ce qui la distingue d’autres stars féminines de la période et la rend particulièrement provocante est son rapport à la parole[36] : elle fait réagir parce qu’elle parle (de sexe) et non par la représentation à proprement parler. C’est en tant que voix que West pose problème : la voix de ceux qui n’en ont pas dans la société américaine (les prostituées, les homosexuels, et quoi qu’ils restent secondaires, certains personnages noirs de ses spectacles), mais aussi la voix d’une femme qui prend la parole avec aplomb, à contre-courant des normes de son époque. Il me semble d’autant plus significatif de voir qu’au théâtre, elle a eu du mal à être acceptée en tant que dramaturge.

Indépendamment des réactions de la critique, le succès public exceptionnel de Diamond Lil élargit l’audience de Mae West. Elle acquiert notamment une assise au-delà de New York dont elle apparaissait comme un pur produit. C’est le succès de la tournée en particulier qui permet le passage de West au cinéma. En effet, cette tournée permet de tester le matériau auprès de spectateurs variés et de savoir s’il est « trop dangereux » ou pas pour le grand public, pour reprendre les termes d’une correspondance des producteurs[37]. Commencée en janvier 1929 à Chicago, la diffusion nationale de Diamond Lil se poursuit en effet au-delà du krach boursier d’octobre, qui met pourtant un terme à beaucoup d’autres spectacles. Mae West se produit toujours à Los Angeles en janvier 1930. La correspondance conservée dans les archives Shubert révèle qu’initialement Mae West ne devait pas tourner très longtemps (elle évoque un « limited engagement » en janvier 1929), mais les représentations se prolongent à cause de la fréquentation des salles et la liste des villes ne cesse de s’élargir, y compris donc à la côte ouest qui n’était pas envisagée par la star dans un premier temps.

D’après des courriers conservés dans ces mêmes archives, il y a plusieurs projets d’adaptation filmique avant la crise économique d’octobre 1929, par Warner Bros. en juin, puis par Carl Laemmle d’Universal. Le succès populaire fait de la pièce un objet très convoité par Hollywood à une date où le texte du Code de production est en préparation mais pas encore formalisé (il le sera en 1930) et où l’autocensure des films ne fonctionne pas encore. Fin novembre 1929, Lee Shubert pense que Mae West peut demander à Laemmle 100 000 dollars pour les droits d’adaptation, ce qui est une somme extrêmement importante à cette date, a fortiori juste après une crise boursière[38].

C’est bien en tant que mélodrame que la pièce intéresse d’abord un studio de cinéma. Le fait que le premier échange se mène avec Warner Bros., particulièrement intéressé par le filon « social », renforce cette hypothèse. En outre, les mélodrames centrés sur des personnages de prostituées ne sont pas exclus par principe d’une adaptation cinématographique. Ils sont même des star vehicles croustillants. Si Lulu Belle n’est adapté qu’en 1948 (le matériau est particulièrement risqué pour ses thématiques raciales), Rain donne lieu à plusieurs films distribués par United Artists : un film muet sous le titre Sadie Thompson en 1928 avec Gloria Swanson et réalisé par Raoul Walsh ; puis une version parlante, Rain, sort en octobre 1932, réalisée par Lewis Milestone, avec Joan Crawford dans le rôle principal.

She Done Him Wrong, réalisé juste après Rain, s’inscrit en partie dans la même veine et garde des traces de la dimension mélodramatique, bien qu’on en retienne généralement les aspects comiques ou ironiques. Le terme melodrama est d’ailleurs convoqué dans le pressbook du film et la publicité, même s’il n’est pas particulièrement mis en avant. Le film adopte même une esthétique assez caractéristique pour souligner les passages dramatiques et les changements de registres, par exemple la lutte fatale entre Lou (Mae West) et sa rivale [fig. 4].

La mise en scène adopte alors systématiquement des cadrages en contre-plongée et un éclairage plus contrasté pour distinguer ces moments des scènes « atmosphériques » de cabaret. Il faut noter que la version scénique était dirigée par Ira Hards qui venait de mettre en scène le Dracula avec Bela Lugosi. Il est difficile de l’établir de manière certaine car je n’ai pas trouvé de photo des scènes dramatiques de Diamond Lil au théâtre, mais on peut supposer qu’elles étaient aussi marquées par un type d’éclairage particulier qui a pu inspirer le traitement qui leur est fait dans le film. De la même manière, les scènes où les confrontations de Lou à ses amants tournent à la menace voire à la violence physique sont aussi tournées en plan rapproché avec un éclairage contrasté [fig. 5].

Ne pouvant insister sur les pratiques criminelles et notamment le trafic sexuel vers l’Amérique du Sud présent dans la pièce d’origine, le film renforce la tension dans les scènes de violences domestiques. Par rapport à la pièce, le scénario ajoute deux scènes où des amants ou amoureux jaloux menacent Lou de violence physique. Le passage en prison, forgé de toutes pièces pour la version cinématographique, sert à la fois à allonger la liste des amants de Lou en suggérant qu’elle a un lien avec chaque prisonnier, et à introduire une scène où son amant prisonnier la menace de mort si elle ne l’attend pas fidèlement. Ce passage bascule rapidement du comique au mélodramatique selon le mélange des genres et le principe d’hybridation chers à l’autrice qui appréciait particulièrement de tels contrastes de ton [figs. 6 et 7].

Figs. 6 et 7. Photogrammes de She Done Him Wrong. La visite de Lou en prison : elle semble d’abord « connaître » tous les prisonniers avant de rencontrer un ex-amant qui la menace de mort si elle n’attend pas sa sortie en lui restant fidèle. La lumière évolue au fil de la séquence.

Variations sur le parfum de scandale

Comme toujours avec West, la réception est plus marquée par le contenu thématique des représentations que par les questions d’ordre artistique, éclipsées par la personnalité de l’interprète. West s’est en effet fait une spécialité, bien avant de songer à une carrière cinématographique, de proposer des spectacles mettant systématiquement en question ce qui est acceptable idéologiquement parlant. Ce phénomène est bien décrit dans la plupart des travaux qui lui ont été consacrés, mais il faut ici souligner un aspect plus particulier : la manière dont l’actrice/autrice le fait à partir d’une exploration des limites entre les catégories de spectacles. Ayant l’expérience du burlesque, du vaudeville et de Broadway (à la fois dans une revue de Ziegfeld et dans le registre du drame réaliste), West propose des spectacles qui résistent à entrer dans des modèles lisibles. Il ne s’agit pas de dire que les catégories sont étanches et clairement définies, mais que West entretient les porosités existantes. Elle joue ainsi souvent sur un effet de déplacement, donnant l’impression d’une forme de débordement d’une catégorie dans une autre. Tôt dans sa carrière de variétés, Mae West a été perçue comme une artiste de burlesque faisant irruption sur les scènes de vaudeville, qui pouvaient autoriser une touche de vulgarité, mais qui étaient théoriquement « nettoyées » de ce qui était jugé immoral[39]. C’est ce type d’écart qu’elle exploite jusqu’à sa carrière hollywoodienne où elle a mis à profit cet apprentissage de la transgression scénique. Diamond Lil est la pièce qui fixe le standard de ce que peut être une forme de vulgarité acceptable pour le public du théâtre légitime. Le choix de l’époque des Gay Nineties a ainsi été globalement compris comme une mise à distance suffisante vis-à-vis des thèmes abordés (les précédentes pièces scandaleuses de West se situaient à l’époque contemporaine)[40]. Cette solution se déclinera ensuite dans plusieurs films pour devenir une marque de fabrique de la star, en particulier dans le bien nommé Belle of the Nineties (Ce n’est pas un péché, Leo McCarey, 1934).

L’ajustement porte non seulement sur le contenu de la pièce et ses thèmes, mais aussi sur son paratexte, en particulier le dispositif publicitaire et la façon de s’adresser au public. Le travail le plus caractéristique de Mae West au théâtre consiste à faire fluctuer son matériau en fonction de la salle. Le théâtre est non seulement lié à l’écriture, celle de ses fameuses reparties et one-liners, mais surtout à une forme d’adaptation permanente au public. West est véritablement une artiste de spectacle vivant : en tant qu’autrice, elle pouvait réécrire le texte de la pièce pour le personnaliser au fil des évolutions du casting par exemple ; en tant qu’interprète, elle avait développé des manières différentes de dire la même réplique pour la rendre plus ou moins suggestive, selon la marge de manœuvre que lui laissait l’assistance.

Diamond Lil a fait l’objet de variations importantes en fonction du public pressenti. Certaines sont des coupes de texte, dont témoignent les différentes versions du tapuscrit de la pièce. Une des versions initiales développait par exemple les références aux milieux homosexuels de New York, lorsque les protagonistes évoquaient les sorties mystérieuses d’un personnage secondaire[41]. Une autre version réduite et plus allusive existe aussi, elle est plus proche de ce qu’on retrouve en fin de compte dans le film qui garde un ton plus suggestif qu’explicite. La version filmique est ainsi inspirée des versions soft du spectacle.

La chanson « Frankie and Johnny », en soi une chanson à risque pour son récit de meurtre passionnel sur fond de tromperie amoureuse, est un des classiques des numéros de vaudeville de Mae West et elle en a des versions plus ou moins osées (tant pour les paroles retenues que pour la manière de chanter). Pour Diamond Lil, il semble que West ait commencé par en donner une version « innocente » au début à Brooklyn, puis se soit davantage dévergondée en fonction du contexte de présentation[42]. Cette chanson, que West s’était déjà appropriée depuis quelques temps pour des numéros de variétés, est retenue pour le film notamment parce qu’il date d’avant l’application stricte du Code de production. Elle y fait l’objet d’une version légèrement raccourcie, West la chante en robe blanche lamée, au lieu de la tenue écarlate plus provocatrice avec laquelle elle la donnait dans la version scénique. Le montage montrant des spectateurs dans la salle attire l’attention sur une péripétie narrative en cours pour éviter de laisser entièrement la chanson au premier plan et faire correspondre les paroles au contenu du film plutôt qu’à d’autres versions [extrait 2].

Extrait 2. « Frankie and Johnny » dans She Done Him Wrong.

Lors de la tournée de Diamond Lil, l’équipe de production juge du degré à donner au parfum de scandale qui entoure par définition toute performance de Mae West en fonction du lieu d’accueil. Des coupes sont localement négociées entre les producteurs et la police de la ville en amont des représentations. En outre, l’interprétation de certaines scènes peut connaître des inflexions. Par exemple, la séduction entre l’amant de Rita et Lil est jugé trop osée à Detroit. Les producteurs, avertis de la venue de représentants de la loi, comprennent cette annonce comme une demande d’ajuster le jeu pour cette scène – et en fait pour cette date précise[43]. L’acteur concerné a décidé à l’inverse d’exagérer la sensualité de la scène, ce qui a donné des sueurs froides au représentant de Shubert qui accompagnait la tournée. Mais en fin de compte, il n’y a pas eu de représailles. L’anecdote révèle la préoccupation permanente des producteurs de Mae West, responsables avec elle de l’équilibre à trouver au quotidien sur le degré de scandale acceptable, c’est-à-dire faire sensation sans choquer. Personne ne peut prendre le risque de voir le spectacle arrêté par la censure (ce qui est déjà arrivé à la star auparavant), mais Diamond Lil perdrait toute sa saveur – et donc son public – si la représentation ne s’annonçait pas comme un peu provocante.

En complément des variations dans le jeu ou le texte, le dispositif publicitaire est un élément central de la réception du spectacle. Avec Mae West, le paratexte est souvent aussi important que le texte lui-même et les stratégies promotionnelles développées autour de Diamond Lil seront une clef de la publicité ultérieure de la star au cinéma. Mae West a sans doute beaucoup appris de l’équipe Shubert, avec qui la collaboration semble particulièrement harmonieuse.

L’idée dont l’équipe Shubert est la plus satisfaite est l’édition d’un faux tabloid, intitulé Police Bugle, parodiant un magazine du XIXe siècle, Police Gazette, qui présentait beaucoup de contenus à sensation et notamment des images de femmes en partie dénudées. Dans la pièce comme dans le film, le personnage de Lil en lit d’ailleurs un exemplaire [fig. 8]. Le Police Bugle fabriqué par la compagnie Shubert est un faux journal à scandale servant la promotion de la pièce et distribué dans certaines villes[44]. West est en couverture, et la légende la compare à la Du Barry. Le journal est un objet assez élaboré (8 pages denses), comportant des photos, dessins ou articles renvoyant à la diégèse de Diamond Lil et ajoutant des contenus élargis.

Fig. 8. Photogramme de She Done Him Wrong. Lou lit un numéro du magazine à sensation Police Gazette.

Le Police Bugle est la clef de voûte de la création d’un parfum de scandale autour du spectacle car il ajoute ou explicite des éléments. Le document – du moins l’exemplaire de Detroit que j’ai pu consulter – mentionne par exemple la pièce SEX et la controverse forte qu’elle a constituée à Broadway (la longévité du spectacle avant que les forces de l’ordre ne le clôturent au nom de principes puritains). Il propose une série de planches dessinées illustrant d’autres épisodes à sensation de la vie des personnages de Diamond Lil (par exemple, l’assassinat du politicien corrompu) et soulignant les thématiques du vice et de la criminalité. Il élargit la gamme d’images érotiques avec des photos semi-dénudées de jeunes filles évoquant les cartes postales pour lesquelles Lil pose au début de la pièce (mais qu’on ne voit ni dans la pièce ni dans le film). Il met enfin en valeur quelques moments clef du spectacle et notamment le lit en forme de cygne (présenté comme celui de Mme de Montespan) [fig. 9], une scène d’amour démonstrative et une confrontation violente de Lil avec son amant[45].

Enfin, le Police Bugle propose une revue de presse très partisane, comportant en particulier un texte qui explique comment la vulgarité du théâtre burlesque a été retravaillée par des auteurs subtils qui ont su lui donner une forme acceptable pour le grand public. À Detroit, la pièce avait subi quelques coupes de censure, si bien que le Police Bugle les compense en quelque sorte.

Diamond Lil a fait l’objet d’un travail transmédiatique pour la tournée, pour impliquer davantage le public et étoffer le contenu de la pièce. L’équipe Shubert lance même dans le Police Bugle un concours de synopsis pour récompenser la meilleure idée de suite qu’un spectateur trouvera aux aventures de l’héroïne. Ce faux journal, une idée particulièrement innovante, est d’autant plus intéressant qu’il explore lui aussi ce qu’est le « scandale acceptable ». Une correspondance interne des producteurs explique ainsi qu’ils n’exploiteraient pas les sujets trop délicats, c’est-à-dire en pratique les questions raciales, la ségrégation étant un tabou d’un autre ordre, bien plus fort. Ainsi, les liens de Mae West avec la culture de Harlem ou la chanson sulfureuse « Frankie and Johnny » – non seulement cette ballade a un récit criminel mais certaines interprétations décrivent les personnages comme racisés – ne sont pas évoqués. Il y a en outre des endroits, comme Milwaukee ou Buffalo, où l’équipe Shubert juge qu’il ne faut pas utiliser ce support publicitaire.

On peut faire l’hypothèse que Mae West a fait avec cette tournée un véritable apprentissage de la publicité. Au début de cette période, en mars 1929, l’un des cadres de Shubert trouve qu’elle ne participe pas assez à la promotion du spectacle[46]. Progressivement, on lui construit une place dans le dispositif de promotion, notamment des lettres signées de Mae West s’adressant directement aux spectateurs et publiées dans des pages de journaux, garantissant une forme de complicité entre la star et le public [fig. 10]. On retrouvera ces éléments dans la promotion ultérieure de She Done Him Wrong.

Fig. 10. Lettre publicitaire signée de Mae West pour les spectateurs de Chicago et parue dans la presse locale.

Le passage au cinéma n’a au début de la tournée rien d’évident et au cours de l’année 1929, il semble que Mae West songe plutôt à retourner sur les scènes de vaudeville. Cela tracasse l’équipe Shubert qui aimerait la voir viser des objectifs plus lucratifs. West envisage une suite théâtrale pour les aventures de Lil en mai 1929. Vue de Hollywood, West a le mérite de remplir les salles de théâtre, mais par rapport à d’autres « imports » de Broadway, elle est dans une position ambivalente dans la mesure où sa légitimité artistique n’apparaît pas comme évidente. En d’autres termes, le théâtre représente plutôt une forme de prestige et elle est vulgaire. Elle bénéficie du cadre global des liens qui se nouent entre Broadway et Hollywood mais se trouve du « mauvais » côté de la culture new-yorkaise ou, selon les termes de Variety, elle propose « des films bas de gamme pour les intellectuels »[47].

Pour son premier (second) rôle au cinéma dans Night after Night (Archie Mayo, 1932), le pressbook suggère que Paramount mise moins sur elle pour une image définie qu’un rapport assez général à la scène (sa présentation mentionne la tournée de Diamond Lil, mais aucun trait définitoire de sa persona pourtant très établie à l’époque). Elle est une actrice de la côte est parmi d’autres, une « well-known stage figure » douée pour les imitations. Le titre de la pièce SEX est rappelé sans plus de précision et West a une fonction stricte de contrepoint comique dans le film. De la même manière qu’elle a été une artiste de vaudeville donnant l’impression de venir du burlesque, et une actrice de Broadway gardant son ancrage dans le vaudeville, Mae West est au cinéma une artiste de théâtre.

She Done Him Wrong connaît en fait un succès inattendu dans le milieu professionnel. Lors de sa sortie, Variety souligne que West n’est connue que sur la côte est et n’est pas encore un nom au box office cinématographique[48]. Le film est décrit comme anti-cinématographique car il ne raconte pas vraiment d’histoire. Le pronostic de la presse professionnelle est vite infirmé, notamment parce que celle-ci a sous-estimé la capacité d’adaptation de la star et l’impact de sa tournée. West ajoute ainsi à She Done Him Wrong le même type de nuances que celles qu’elle avait parfois apportées à Diamond Lil. Le passage de West au cinéma n’a certes rien d’évident mais il ne présente pas de difficulté particulière pour une actrice et autrice ayant autant de souplesse. Elle a d’ailleurs expliqué que le système d’autocensure de Hollywood n’était pas un problème :

Pour les films, il n’y a pas à se préoccuper de la censure – du moins pas beaucoup – une fois qu’on a appris les règles. Au cinéma, vous savez ce qui est interdit avant de le faire. À New York [au théâtre], on vous laisse faire et ensuite la police fait irruption et vous arrête[49].

Évidemment, cette affirmation se situe avant les débuts du fonctionnement de l’Administration du Code de production (PCA) en juin 1934. Mais on comprend bien que l’existence même du Code et d’un cadre précis simplifie le travail de Mae West tel que je viens de le décrire.

Vers un spectacle cinématographique

Mae West arrive rodée pour les films dont elle est aussi scénariste et elle prend naturellement en compte les spécificités du nouveau média qu’elle investit. She Done Him Wrong est l’occasion de forger sa conception du cinéma, qu’elle maintiendra par la suite. Les deux traits principaux de ce passage sont l’approfondissement du dispositif transmédial expérimenté lors de la tournée de Diamond Lil (qui lui permet d’établir la connivence avec son public) et l’adaptation technique de son jeu.

Diamond Lil est fondamentalement une expérience transmédiale destinée non pas à fixer le personnage sur un support unique, mais au contraire à en proposer d’infinies variations dans différents médias. Pour le public, chaque variante particulière peut fonctionner de façon autonome, mais l’essentiel du plaisir vient d’un jeu de reconnaissance, permettant de projeter sur chaque version ce qu’on connaît des autres. Une novellisation partielle avait commencé à paraître dans la presse dès 1928[50], avant la publication du roman (1932). Puisque chaque média possède ses contraintes idéologiques, West joue sur les complémentarités, comme je l’ai décrit à propos du Police Bugle. Les films de West misent précisément sur la connaissance que le public peut avoir de la star. Ils fonctionnent avec ce paratexte. Il faut noter que tous les films de West sont très courts (environ 1h10), même quand ils n’ont pas été coupés par la censure comme Klondike Annie (Annie du Klondike, Raoul Walsh, 1936). Ils ont sans doute délibérément un caractère lacunaire, partiel, car ils renvoient à des informations externes. Le film fonctionne en dialogue avec les autres versions plutôt qu’il ne s’y substitue. She Done Him Wrong est ainsi fait de clins d’œil.

Si le titre a changé à cause de Will Hays qui avait interdit l’usage de Diamond Lil au cinéma, cela se retourne contre le patron du système d’autocensure du cinéma, dans la mesure où quasiment personne n’a manqué le rapprochement. L’interdit portant sur le titre date d’une période où Hays jugeait les titres particulièrement cruciaux et où des œuvres complètes faisaient l’objet d’une dissuasion d’adaptation. Même si le contenu changeait, il ne fallait pas suggérer que l’œuvre taboue avait été adaptée malgré tout[51]. Hays estimait que le maintien d’un titre serait trompeur si une œuvre délicate était adaptée selon le Code de production cinématographique, car il serait alors en décalage avec le nouveau contenu autorisé. Diamond Lil est sur une liste de pièces et romans dont l’adaptation est interdite par principe par Hays (titre et contenu), avec deux autres pièces de Mae West (SEX et The Pleasure Man) et des titres comme Dishonored Lady et Bad Girl.

Le film She Done Him Wrong et toute la publicité qui l’accompagne se font un malin plaisir de rappeler son origine. Dans le film, l’association entre l’héroïne, « Lou » au lieu de « Lil », et ses diamants est visuelle ou graphique sur le rideau de scène du cabaret [figs. 11 et 12]. Cela prend même une dimension plus ludique que si le titre original avait été conservé.

Fig. 11. Photogramme de She Done Him Wrong. Le rideau de scène associe les mots « diamants » et le prénom de l’héroïne.

Fig. 12. Photogramme de She Done Him Wrong. Les diamants que Lou obtient de ses amants sont omniprésents dans les plans associés à des moments de caractérisation forte de la protagoniste.

Parallèlement, la sortie du film est marquée pour Mae West par une forme de retour au vaudeville et à l’humour de variété. Après le succès de la version scénique, elle était retournée faire un single : si une cooch dance trop osée avait été coupée, West avait tiré un sketch de ses déboires judiciaires en tant qu’autrice dramatique. Elle avait aussi joué Diamond Lil et annoncé son départ pour Hollywood[52]. Au moment des premières présentations du film, en décembre 1932, West fait des interventions scéniques pour accompagner les projections, des personal appearances, sur le même modèle que les sketches précédents. Elle dit ne le faire que sur la côte est, car elle y est connue[53]. Pour la sortie du film en janvier 1933, West propose un numéro autour du film au Paramount Theatre de New York qui accueillait des spectacles composites mêlant projections et spectacle vivant [fig. 4]. Si certains critiques trouvent que cela fait un peu trop de Mae West pour une seule séance[54], ce spectacle qui remplit la salle montre à quel point la cristallisation autour du personnage fonctionne auprès du public. West joue en live exactement le même personnage que dans le film, apportant une emphase dont on ne se rend pas compte à la seule vision de She Done Him Wrong. Sur scène, elle arrive entourée de policiers à moto, propose une version plus sensuelle de la scène de la chambre, même si on ne la voit pas au lit ; elle interagit avec un nombre d’hommes plus important et se fait embrasser langoureusement par son partenaire de duo[55].

Un autre compte-rendu précise qu’elle tient la scène 14 minutes avec des boys, le chanteur George Metaxa (qui n’est pas dans le film) et un personnage de bonne noire qui est systématiquement associé à son héroïne (y compris plus tard au cinéma). Un sketch est intitulé « When Sex Takes a Holiday »[56]. Elle est extrêmement applaudie et le succès est tel que l’engagement initial de 15 jours est prolongé, Variety soulignant que c’est la première fois qu’un numéro scénique de ce type est repris[57]. Ajoutons que ce n’est d’ailleurs pas un exercice courant pour une star hollywoodienne à cette date et que par ailleurs le Paramount Theatre programmait surtout des musiciens pour la partie de spectacle vivant de ses séances. Le succès de cette combinaison entre film et numéro scénique est exceptionnel, West atteint les records d’artistes de variétés masculins très populaires comme Eddie Cantor. Ceci fait partie des bénéfices financiers récoltés par le studio Paramount (même s’ils sont rarement mentionnés dans les histoires du cinéma) et très logiquement sont ajoutées deux semaines à Brooklyn, puis une semaine à Chicago. Ainsi, l’orchestration transmédiale de la sortie du film repose sur une inflexion vers la variété et la comédie, contribuant à estomper la dimension mélodramatique précédemment évoquée.

La deuxième caractéristique du passage de Mae West au cinéma est une adaptation de sa conception de la performance :

Il y a un certain type de jeu qui n’est plus nécessaire pour l’écran. La caméra attrape la moindre expression du visage, le moindre clignement d’œil. Ce qu’on doit exagérer sur scène peut être suggéré de façon plus subtile à l’écran[58].

Les changements sont notables. D’abord, West joue globalement de façon moins tapageuse que sur scène, ce qui va non seulement dans le sens de la technique, mais aussi du cadre idéologique du cinéma. Sur scène, West a une forte présence physique, sensuelle, un corps qu’on remarque. Un des mots qui revient le plus dans les critiques scéniques est « buxom », c’est-à-dire « bien en chair », « plantureuse ». Richard Helfer souligne que les deux traits saillants dans les recensions des numéros de vaudeville sont l’énergie et l’excentricité[59]. Helfer résume l’évolution de sa carrière théâtrale comme un abandon de cette énergie frénétique des débuts pour se situer sur un rythme plus lent que ses partenaires, provoquant le détachement voulu[60]. Il faudrait étendre ce mécanisme au cinéma, à l’exception de son premier film.

Pour Night after Night, sa toute première prestation cinématographique, West est revenue à son exubérance initiale, en jouant de sorte à dominer systématiquement les scènes [extrait 3]. Elle l’explique à cause de l’interprétation de ses partenaires : eux jouant de manière lente, il a fallu les déborder pour provoquer l’effet comique recherché et il aurait été contre-productif d’être encore plus lente[61].

Extrait 3. Première scène de Mae West au cinéma dans Night after Night (1932). L’évocation des diamants est une référence directe à son personnage de Diamond Lil.

Dès qu’elle prend la main sur ses stars vehicles, West installe de la lenteur dans son jeu. Il faut toutefois nuancer et compléter l’affirmation de Helfer en prenant en compte le fait que plusieurs témoignages rapportent des moments d’exagération physique sur scène. Pour la pièce Diamond Lil, elle embrassait certains hommes à pleine bouche[62] ; et le numéro du Paramount Theatre qui accompagne la version filmique, d’après les recensions précédemment citées, semble aussi plus démonstratif physiquement. Mais l’observation d’une atténuation du jeu rend compte du passage au cinéma de l’actrice.

Après les apparitions tapageuses de Night after Night, West évite les entrées fracassantes et privilégie l’immobilité et la fixité. Dans Diamond Lil, elle entre en parlant d’emblée ; dans She Done Him Wrong, elle apparaît d’abord de manière silencieuse. Surtout elle arrête quasiment de danser, du moins par comparaison avec ce qu’elle faisait sur scène. Elle mise alors seulement sur son registre de danses immobiles et de petits mouvements à l’intérieur d’un jeu globalement statique [extrait 1].

Cette mise en scène du mouvement dans l’immobilité peut paraître surprenante puisque West est une performeuse qui a des numéros musicaux dans quasiment tous ses films. Mais cela devient une sorte de spécialité au cinéma, qui fait aussi apparaître le dispositif du film comme un cadre à contrainte. C’est ainsi qu’elle parvient à suggérer une vulgarité plus codée que réelle, ne réalisant aucun des mouvements de danse interdits, mais montrant plutôt une forme d’empêchement à danser, un problème de représentation. Pour la chanson « A Guy What Takes His Time », le cadrage rapproché cache le mouvement d’ondulation des hanches pour lequel West était célèbre sur scène, tout en permettant de le deviner [extrait 4]. Il permet aussi, l’instant du plan rapproché poitrine, d’imaginer un autre type de costume (ou d’absence de costume) puisqu’on voit seulement les plumes et paillettes qui évoquent momentanément les tenues du burlesque plus que les vêtements du XIXe siècle. Tout spectateur associant à la star des cooch dances et autres shimmies perçoit nécessairement la référence.

Extrait 4. « A Guy What Takes His Time » dans She Done Him Wrong.

West mise parfois moins sur son jeu propre que sur la force suggestive des plans de réaction. Certes, elle n’est pas réalisatrice, mais ce type de découpage est lié à l’adaptation du jeu pour l’écran et elle jouait un rôle important dans la conception du film. Lou apparaît ainsi simplement transportée en calèche et inexpressive, et le personnage est caractérisé par les plans de réaction des autres, les femmes puritaines réprobatrices, les hommes enthousiastes. Ce principe, reproduit dans plusieurs de ses films comme Go West Young Man (Henry Hathaway, 1936), reflète l’importance de la projection autour du personnage de Mae West. Ce découpage, rhétorique interne au film, fait directement écho à la projection que le spectateur est lui-même supposé opérer dès qu’il voit la star et que les mécanismes de la célébrité ne font qu’amplifier. Mae West joue moins ici qu’elle n’installe son personnage dans le dispositif de réflexivité que le cinéma hollywoodien entretient à propos des stars. En ce sens, cela a fonctionné immédiatement avec elle, puisqu’elle avait une existence préalable et que le film destiné à faire d’elle une star s’appuyait sur un passé déjà riche.

Censure et comédie

En fin de compte, She Done Him Wrong n’a pas tant subi de modifications du fait du Code de production et Mae West est l’une des rares artistes censuré·e·s de son temps à avoir connu moins de déboires au cinéma qu’au théâtre. Je n’entrerai pas dans ces détails ici, mais des préconisations de Hays, une partie n’a pas été respectée et les principales modifications consistent en un changement de la nationalité du couple de trafiquants sexuels (qui, de Sud-Américains, deviennent Russes pour ne pas froisser de pays proche), la liste des amants explicites de Lou est raccourcie et Mae West doit se changer à un moment derrière un paravent face au regard d’un personnage masculin[63]. C’est dérisoire compte tenu des problèmes théoriquement posés. Certes, le film a, conformément aux prévisions de Hays, rencontré l’opposition de censures locales dans certains États, notamment en Pennsylvanie. Mais ce qu’il révèle surtout est la place qu’a jouée la comédie dans l’analyse idéologique faite dans le cadre du dispositif d’autocensure hollywoodienne.

En effet, une fois la production de She Done Him Wrong lancée sur des rails jugés acceptables, une note interne du bureau de Hays se satisfait que le film soit globalement dirigé et joué avec suffisamment d’insistance sur la dimension comique, et avec une exagération des mœurs et comportements d’époque, pour les éloigner autant que possible de toute impression de « réalisme sordide »[64]. Il est intéressant que la dimension historique ne soit pas comprise par ces censeurs comme un registre élégant, sérieux, légitime, mais au contraire comme une forme de carnaval. Ce laxisme envers la comédie (et la comédie musicale) est assez présent dans les débuts du fonctionnement de l’autocensure hollywoodienne et les films comiques ou clairement ironiques ont bénéficié d’un traitement moins sévère. Le film a ainsi en partie été sauvé par son volet comique. Dans une certaine mesure, West a été « contrainte » au cinéma à exagérer son registre ironique et caricatural. Ce qu’on appellera plus tard son style camp apparaît initialement comme bien moins menaçant que ses ambitions réalistes. Marybeth Hamilton juge que Diamond Lil marque l’introduction de l’ironie et l’autodérision dans le personnage de Mae West par rapport à ses pièces précédentes[65]. La version cinématographique a dû miser encore davantage sur cette dimension pour négocier avec William Hays : le travail que West a amorcé sur son image indépendamment du cinéma a coïncidé avec une solution pour se trouver une place sur les écrans et devenir une figure majeure du star system.

Pour la suite de ses projets hollywoodiens, West sera tout de même obligée de composer davantage avec le nouveau cadre idéologique. En 1935, après la mise en place de la PCA, le visa de She Done Him Wrong n’est pas réattribué, Joseph Breen se montrant plus ferme que ses prédécesseurs et déclarant le film en violation du Code. Mais la notoriété du personnage demeure, compte tenu de son existence transmédiale et, bien que le film ait ensuite disparu des écrans, il a eu le temps de trouver son public dans l’intervalle.

Les succès cinématographiques de Mae West ont été exceptionnels mais éphémères, et sa carrière s’est ensuite (longuement) poursuivie en dehors de Hollywood. L’application plus stricte du Code est un facteur explicatif, mais il y en a d’autres : l’âge de la star et le caractère répétitif de son personnage à travers ses films, moins divers que ses spectacles. Sa stratégie ironique a peut-être trop bien marché. Sa tentative de revenir à une forme mélodramatique plus sérieuse dans Klondike Annie aboutit à un massacre du film par la PCA et à aucun moment elle n’est apparue comme crédible à Hollywood sur un terrain mélodramatique, ni comme autrice, ni comme actrice.

***

Ainsi, Mae West garde moins du théâtre son type de jeu que la construction de la connivence avec le public, basée sur son image et sa célébrité croissante au moment de son passage sur les écrans. La construction de sa réputation sur les scènes américaines lui a permis de conquérir efficacement un statut de star dans le dialogue entre Broadway et Hollywood. L’ancrage partiel de West dans le théâtre légitime, renforcé par une tournée à succès, lui a permis de structurer son image et de préparer un passage au cinéma qui aurait probablement été plus compliqué, voire inenvisageable, si elle était venue directement du vaudeville.

Elle est devenue une actrice comique par excellence parce que le contexte dans lequel elle a créé ses rôles ne lui a pas laissé la possibilité d’être « réaliste ». Pour des raisons quasiment opposées, les critiques de théâtre new-yorkais et William Hays ont refusé de lui reconnaître une place dans le registre dramatique. D’une part, les critiques légitimes n’ont jamais vraiment vu en West une autrice dramatique, et le contenu des pièces a été réduit à sa dimension « sensationnelle » et caché par l’exubérance de l’actrice. D’autre part, le système d’autocensure cinématographique, qui, lui, a bien perçu la dimension dramatique des pièces, mais l’a jugée d’un « réalisme sordide », a encouragé le traitement comique du scénario, dans l’idée de le rendre moins subversif. Sur aucun des terrains, théâtral ou cinématographique, elle n’a pu devenir une autrice entièrement prise au sérieux. Dans une certaine mesure, son passage au cinéma est donc un succès professionnel remarquable, l’acquisition d’une autonomie et d’une maîtrise relative de ses projets que possédaient très peu de stars féminines contemporaines, mais aussi l’écrasement dans la comédie d’une ambition dramatique.

Merci à Sylvia Wang et toute l’équipe des Archives Shubert.

Notes

[1] Sur la place de Mae West dans cette période dite du « Pré-Code », voir Thomas Doherty, Pre-Code Hollywood. Sex, Immorality and Insurrection in American Cinema 1930-1934, New York, Columbia University Press, 1999 ; Leonard J. Leff et Jerold L. Simmons, The Dame in the Kimono, Lexington, The University Press of Kentucky, 2e éd., 2001, chap. 2 ; Olivier Caïra, Hollywood face à la censure. Discipline industrielle et innovation cinématographique 1915-2004, Paris, CNRS Éditions, 2005, p. 63 et suiv.

[2] Pamela Robertson, « ‘‘The Kinda Comedy That Imitates Me’’ : Mae West’s Identification with the Feminist Camp », Cinema Journal, vol. 32, n° 2, janvier 1993, p. 57–72 ; Kathleen Rowe, The Unruly Woman. Gender and the Genres of Laughter, Austin, University of Texas Press, 1995, p. 119-125 ; Ramona Curry, Too Much of a Good Thing. Mae West as Cultural Icon, Londres/Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996 ; Marybeth Hamilton, When I’m Bad, I’m Better. Mae West, Sex, and American Entertainment, Berkeley, University of California Press, 1997.

[3] Jill Watts, Mae West. An Icon in Black and White, New York, Oxford University Press, 2001.

[4] Voir par exemple la biographie de Simon Louvish, Mae West. It Ain’t No Sin, Londres, Faber & Faber, 2005. L’auteur détaille notamment les débuts de l’actrice dans le vaudeville.

[5] Sur le fait que West était tombée assez bas au début des années 1920, voir Marybeth Hamilton, « Mae West Live : SEX, The Drag, and 1920s Broadway », The Drama Review, vol. 36, n° 4, 1992, p. 82-100, p. 83.

[6] On trouve beaucoup d’éléments sur ces deux pièces et les scandales associés dans la plupart des biographies de Mae West, comme celles de Simon Louvish ou Jill Watts déjà citées. Voir aussi Marybeth Hamilton, « Mae West Live », art. cité.

[7] Les études et biographies sur Mae West ont des lectures assez différentes du comique camp dans sa carrière, certains le situant dès ses débuts, d’autres en faisant une construction plus tardive.

[8] D’après les recensions de journaux comme Variety, ses interventions sont de 10-13 minutes dans les années 1910, 18 au début des années 1920.

[9] Voir Andrew L. Erdman, Queen of Vaudeville. The Story of Eva Tanguay, Ithaca/Londres, Cornell University Press, 2012.

[10] Voir par exemple Variety, 4 octobre 1912, p. 17 et 22.

[11] Variety, 26 juillet 1912, p. 5 : « a muscle dance in a sitting position ». Nous traduisons.

[12] Sur son statut d’importatrice du shimmy à Broadway après avoir observé cette danse dans un club noir de Chicago, voir Richard Helfer, Mae West on Stage : Themes and Persona, thèse de la City University of New York, 1990, p. 23 et suiv.

[13] George Albany, « The Past Season in Vaudeville », Billboard, 2 septembre 1922, p. 45. Et pour les « songs » : Variety, 13 août 1920, p. 16.

[14] Pour des recensions de numéros mélodramatiques sérieux, voir Variety des 14 avril et 14 juillet 1922.

[15] Son sketch sur l’opéra où elle joue Delilah dans Goin’ to Town (Alexander Hall, 1935) et la reprise de sa diva française dans Every Day’s a Holiday (Edward Sutherland, 1937).

[16] Voir Richard Helfer, Mae West on Stage : Themes and Persona, thèse citée. Et l’introduction de Lilian Schlissel, Three Plays by Mae West, New York, Routledge, 1997.

[17] D’après les coupures disponibles dans les Archives Shubert (la compagnie productrice de Diamond Lil). On trouve ces comparaisons par exemple dans les journaux suivants lors de la tournée de 1929 : San Francisco Examiner, Pittsburgh Gazette, Buffalo Evening Times.

[18] Coupures de presse sur le spectacle conservées à la New York Public Library (NYPL) : « hardboiled Camille ». Le document est abîmé et le journal n’est pas identifiable.

[19] Voir, par exemple, la photo publicitaire de Mae West en Diamond Lil pour le spectacle de 1928 sur le site de la New York Public Library.

[20] L’« Agreement » de Chatham Square productions Inc. avec Jack Linder, 2 mars 1928, désigne Mae West comme « leading character or star » (Archives Shubert).

[21] Richard Helfer, Mae West on Stage : Themes and Persona, thèse citée, p. 201 : « her sense of pace and vaudevillian artistic sensibility for developing a showpiece for her image ». La remarque porte sur le rôle que West se réécrit sur mesure dans la pièce d’Anton Scibilia, The Wicked Age (1927).

[22] Mae West, Goodness Has Nothing to Do With It, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., 1959, p. 106.

[23] Thomas Doherty, Pre-Code Hollywood, op. cit.

[24] Voir Maya Cantu, American Cinderellas on the Broadway Musical Stage, New York, Palgrave Macmillan, 2015, p. 18.

[25] « Miss West has demonstrated conclusively her right to be ranked with the foremost dramatic actresses of the country » (Archives Shubert). Nous traduisons.

[26] Je n’ai pas consulté l’intégralité des programmes de la pièce, ceux disponibles dans les collections de la NYPL montrent qu’à partir de la semaine du 10 février 1930, au Windsor Theatre à Brooklyn, le sous-titre a été modifié.

[27] Frederick W. M’Quigg, « Mae West Is Sensational Wanton of 30 Years Ago », Chicago Evening American, 21 janvier 1929 : « tragedy and pathos ».

[28] Roy L. Foley, « Diamond Lil is – er what shall we say ? », Wisconsin News, 24 juin 1929 : « [I]t’s not really a drama, nor is it a play because it has no form and no finish. »

[29] Norman Clark, « Lil is everything except a cannibal », The Baltimore Sun, 23 octobre 1929, p. 10 : « a freak sideshow ».

[30] Chronique de Mark Hellinger (Revue de presse, Archives Shubert). La référence du journal n’est pas visible mais il peut s’agir du New York Daily News du 6 mai 1928 : « While it’s not a play that we would rave about from the housetops, it is still mighty good melodrama. The piece gives evidence of having been hastily thrown together […], but it has its gripping moments nevertheless. And what more can one ask from a melodrama ? »

[31] Par exemple, le Kansas City Times, 29 octobre 1929 (Archives Shubert).

[32] Ashton Stevens, « Mae West Adds Salt to Season », Chicago Herald and Examiner, 21 janvier 1929 : « highbrow realistic stylization of the Bowery and the bawds as they were some thirty years agone ». Nous traduisons.

[33] La Prohibition n’a pris fin qu’en 1933 et le spectacle se joue de 1928 jusqu’au début de l’année 1930. Les producteurs sont d’ailleurs très prudents avec la façon de promouvoir la bière dans certains endroits.

[34] Simon Louvish (Mae West. It Ain’t No Sin, op. cit., p.155) cite par exemple une critique du New Republic qui considère l’effet immersif comme un frisson sulfureux.

[35] John Mason Brown, « Valedictory to a Season. Broadway in Review », Theatre Arts Monthly, juin 1928, p. 394. Et recension de Richard Lockridge (journal non identifié, revue de presse NYPL, à propos de la version au Théâtre Royale à New York) : « Miss West is […] by no means as bad an actress as a playwright. »

[36] Thomas Doherty, Pre-Code Hollywood, op. cit., p. 182.

[37] Correspondance autour de la tournée de Diamond Lil, note du 19 juin 1929 : « too dangerous » (Archives Shubert).

[38] Note de Lee Shubert à J. M. Gaites, 25 novembre 1929 (Archives Shubert). La négociation avec Paramount se fera finalement à 25 000 dollars en 1932. Selon Variety (29 novembre 1932), le prix final a été limité par le caractère jugé graveleux du sujet.

[39] Sime, Variety, 7 juillet 1916, p. 12 : « Unless Mae West can tone down her stage presence in every way she just as might well [sic] hop right out of vaudeville into burlesque. »

[40] Voir Richard Helfer, Mae West on Stage : Themes and Persona, thèse citée, p. 266 pour des commentaires de la critique théâtrale sur le choix judicieux de l’époque diégétique.

[41] Script de Diamond Lil, version de 1928, p. 5 (Archives Shubert).

[42] Recension d’Ibee dans Variety du 11 avril 1928, p. 51. Voir aussi Richard Helfer, Mae West on Stage : Themes and Persona, thèse citée, p. 21 et suiv. pour un exemple de deux interprétations différentes de « Frankie and Johnny ».

[43] Lettre de Ned Alvord à J. M. Gaites, 4 juin 1929 : « This apparently was a tip off to tone it down for their presence » (Archives Shubert).

[44] Lettres de J. M. Gaites à Ned Alvord, 4 juin 1929, et de William Block à J. M. Gaites, 5 juin 1929 et exemplaire du Police Bugle pour la ville de Detroit (Archives Shubert).

[45] Voir également la photo publicitaire de Mae West dans son lit-cygne pour la promotion de Diamond Lil (1928) sur le site de la New York Public Library.

[46] Lettre de W. J. Block à J. M. Gaites, 11 mars 1929 (Archives Shubert).

[47] Variety, 3 avril 1934 : « lowbrow pictures for highbrow people ».

[48] Variety, 14 février 1933, p. 12. Voir aussi Billboard, 18 février 1933, p. 11 où Mae West est identifiée comme s’adressant strictement au public sophistiqué de Broadway.

[49] Propos de Mae West rapportés dans Variety, 3 avril 1934, p. 3 : « in pictures you don’t even have to worry about censorship – much – once you learn the rules. Here they tell you what not to do before you do it. In New York, they let you go ahead and do it and then break in and arrest you. »

[50] Mae West, « The Bowery, the Bowery… Diamond Lil Was the Queen of It », dans la rubrique « Broadway Successes » de The Detroit Free Press, 3 juin 1928.

[51] Lettre de Will Hays à Jason Joy marquée « Confidential », 22 avril 1930, dossier PCA de She Done Him Wrong (Archives de la Margaret Herrick Library).

[52] Variety, 21 mai 1930, p. 37, et Billboard, 24 mai 1930.

[53] Variety, 20 décembre 1932.

[54] Variety, 14 février 1933, p. 13.

[55] Ibid., p. 38.

[56] Variety, 25 février 1933, p. 10.

[57] Variety, 28 février 1933.

[58] Propos de Mae West rapportés par Richard Helfer, Mae West on Stage : Themes and Persona, thèse citée, p. 342 (provenant d’une interview de Mae West pour le Los Angeles Time, il ne donne pas la date) : « The screen doesn’t require as much acting of a certain type. The camera catches the slightest facial expression, the slightest twinge of the eye. What you must make emphatic on the stage you can suggest in a less obvious manner on the screen. »

[59] Richard Helfer, Mae West on Stage : Themes and Persona, thèse citée, p. 19.

[60] Ibid., p. 343.

[61] Mae West, Goodness Has Nothing to Do With It, op. cit., p. 156-157.

[62] Ashton Stevens, « Mae West Adds Salt to Season », Chicago Herald and Examiner, 21 janvier 1929 : « deep-mouthed Carmenesque kisses ».

[63] Pour une étude détaillée des points de discussion sur le scénario, je renvoie aux références de la note 1 ou au dossier PCA du film.

[64] James Wingate, note à W. Hays, 2 décembre 1932, Dossier PCA cité : « that the whole picture be directed and played with sufficient emphasis on the comedy values, and exaggeration of the manners and customs of the period, as to remove it as far as possible from any feeling of sordid realism. »

[65] Marybeth Hamilton, « Mae West Live », art. cité, p. 99.

L’autrice

Marguerite Chabrol est professeure en études cinématographiques à l’Université Paris 8. Elle a codirigé avec Tiphaine Karsenti Théâtre et cinéma. Le Croisement des imaginaires (Presses Universitaires de Rennes, 2013), ainsi que plusieurs ouvrages sur le film musical hollywoodien (avec Laurent Guido une édition critique de Jane Feuer : Mythologies du film musical, Les presses du réel, 2016 ; avec Pierre-Olivier Toulza Stars et solistes du musical hollywoodien, Les presses du réel, 2017). Elle a écrit De Broadway à Hollywood. Stratégies d’importation du théâtre new-yorkais dans le cinéma classique américain (CNRS Éditions, 2016) et Katharine Hepburn. Paradoxes de la comédienne (PUR, 2019). Membre du comité de lecture de la revue thaêtre, elle y coordonne la série consacrée aux divas et lui a consacré un premier article intitulé : « Bette Davis et les divas de Broadway » (mis en ligne le 15 mars 2018).

Pour citer ce document

Marguerite Chabrol, « Mae West et Diamond Lil. Une étoile comique est née », thaêtre [en ligne], mis en ligne le 2 juillet 2020.

URL : https://www.thaetre.com/2020/07/02/mae-west-et-diamond-lil/